【藝術簡介】

郭津京,一九五六年生于中國天津,祖籍山東榮成,現居濟南,字龍梅舍長,柳城居士,南虢游藝人,齋號都市畫軒,龍梅畫舍。

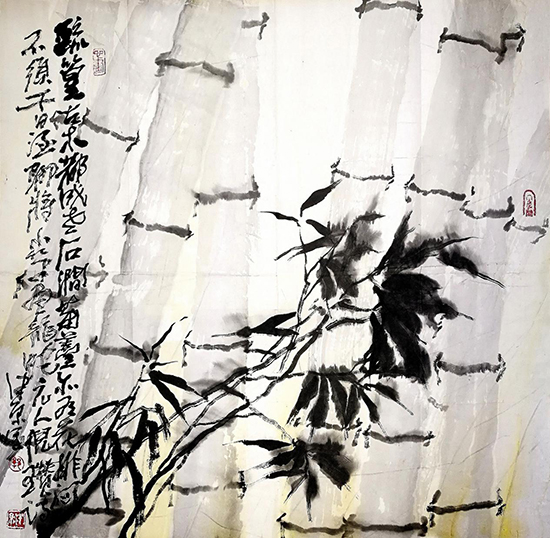

自幼酷愛書畫,習畫學書始于少時。八十年代初拜畫梅泰斗于希寧老先生為師,得其親授,並在老先生的指導下大量臨摹了八大山人,吳昌碩,齊白石,王雪濤等大師前輩們的經典之作,經過幾十年的筆耕墨煉,書法和國畫的創作已經極具個人風格。

現為中國非物質文化遺產書畫委員會委員,世界華人書畫家協會山東分會付主席兼濟南創作基地藝委會主席,中國美術家協會山東分會會員,濟南美術家,書法家會員,并被東方藝術天地特聘為藝術顧問。

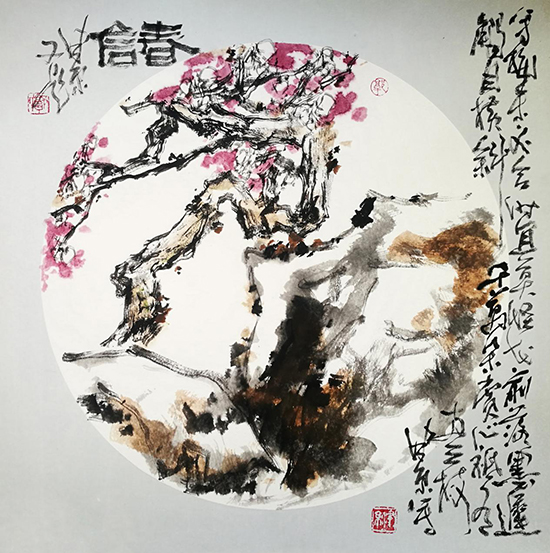

江南春信早 先寄一枝來

包光潛

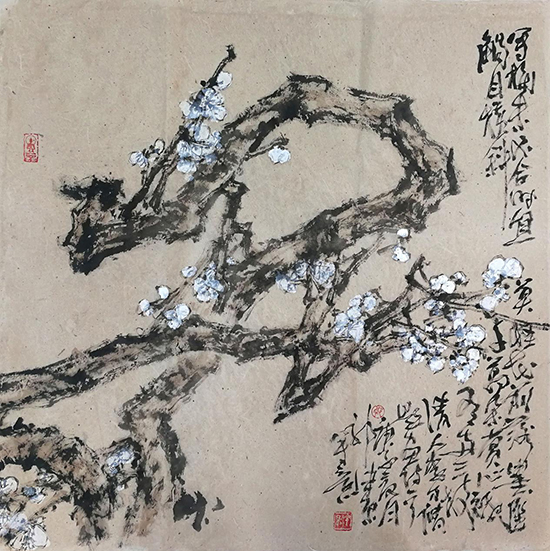

臨近春節,忽而見到郭津京先生的《梅花圖》。先是墨梅,濃淡相宜,焦枯得當——“不要人夸好顏色,只留清氣滿乾坤”;后是紅梅,鐵骨映襯,艷而不俗——“觸目橫斜千萬朵,賞心只有兩三枝”。這些年來,我一直耽于生活,也想超然于物阜民豐的俗世,而事實上往往身裹其中。不見梅花,已然多年。而今畫家有意,梅花報春,滿室生香,怡情愜意。我自然想起兩句詩來:“江南春信早,先寄一枝來。”這是我新年收到的最好的禮物。一如畫家愛梅專情,我也孜孜不倦,先睹為快。乍一看,我便覺得有說話的空間。這空間當然是畫家于有意或無意中留下的。你可以想像這個空間的存在,譬如梅花三兩朵、雪花漫天飛,譬如踏雪賞梅、迎迓春天……其實呢,春天已站在你的跟前了。你一側目,梅花便橫斜在水畔,青草幽幽,散發著春天的信息。你一回首,梅花便吟吟地笑,甚至喊出聲音。而你留下的那串腳印,正蕩漾著汪汪的春水。再往前走幾步,俏麗而伸出腦袋的恰恰是蓓蕾初綻的梅花。此時此刻,所有你用心傾聽的,都是與梅花和春天的消息有關。

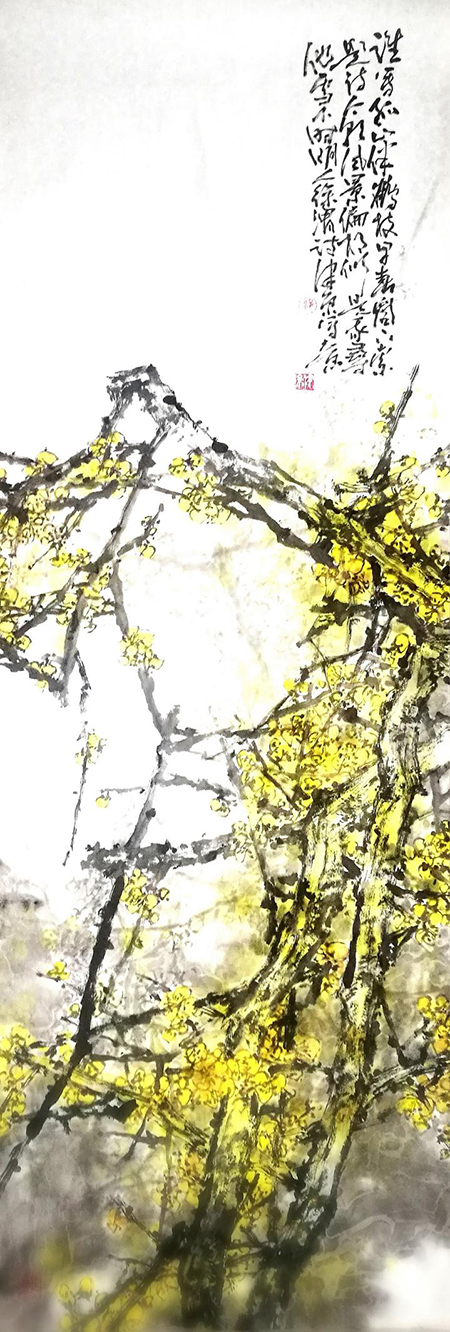

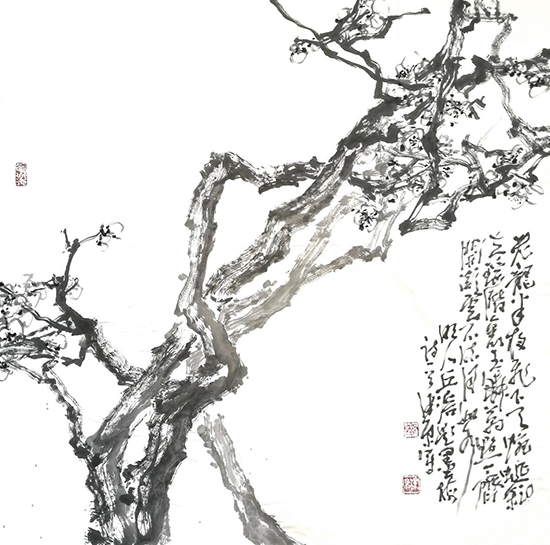

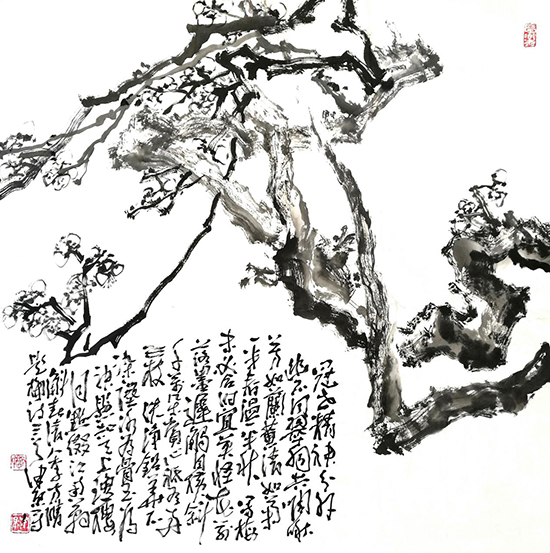

梅花被無數文人吟誦,也被無數畫家描繪。每個人的梅花不盡相同,每個讀者心中的梅花也是不一樣的。宋以降,畫梅大家代有人出,如王冕、陳憲章、金農、汪士慎、吳昌碩等,他們所畫梅花各具特色,極盡梅花的清韻、艷麗、傲然、孤絕,寄托了畫家的精氣神。“梅以曲為美,直則無姿;以欹為美,正則無景;以疏為美,密則無態”。郭津京先生也不例外。他筆下的老梅,枝折瘤曲,鐵骨錚錚;梅枝蘊含篆意,剛勁拙樸。疏枝橫斜,老干遒勁,忽有幾朵新發,那情那景之美,令人欣喜不已。

誠然,文人之梅,多賦有風骨,寓意深刻。自古以來,以梅為題而賦詩作畫者無數。特別是畫家,往往讓梅的干、枝、花、色等,發生“病”變,以寄托個人的思想情感,甚或映照畫家的人格。而順梅以自然的作品,則少之又少,但非沒有。郭津京先生的《梅花圖》非常純粹,除了梅,別無它物,至少我讀到的,基本如此。老梅,觸目橫空或矗立;著幾朵梅花,無論紅梅還是墨梅,皆有清歡之色,更有淡雅之香,沒有喚春春不當,只有春歸來。梅花綻放,已然掙破寒冬牢籠。譬如題有明代金幼孜《題墨梅贈楊稷》詩的那幅扇形《梅花圖》——“素質比瑤瑰,貞心不易摧。江南春信早,先寄一枝來”;還有題有明代丘濬《題墨梅》詩的那幅——“老龍半夜飛下天,蜿蜒斜立瑤階里。

玉鱗萬點一齊開,凝云不流月如水”,均是如此。

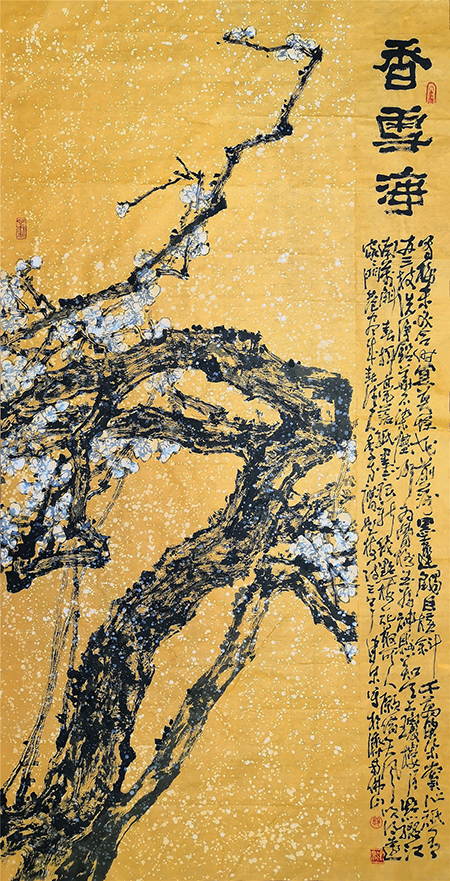

郭津京先生還有一幅《墨梅圖》,尤為奇特,即向右傾斜的軀干約占畫面的60%。其表皮粗糲,恰如龍鱗交疊,明暗相間,白中有黑,黑中有白,黑白自然交替,直觀地展示了老梅的蒼勁古雅。但,此非主題。令人可喜的是,古拙之干逸出幾枝新梅,卻自帶稟性,譬如虬枝瘤曲;更讓人興奮不已的是,梅枝上綻放朵朵梅花,冰清玉潔,暗香馥郁。老干新枝臨歲末,一樹獨先天下春。春天不僅是從梅花枝頭上歸來,而且是從冰天雪地中吐露出春天來臨的消息。你看看圖畫中除了黑白之外的唯一色彩,便是背景中的淡藍。拙樸的古干,旁逸的新枝,迎春的梅花,淡藍的背景……它們恰恰映射出畫家的內心世界和精神追求。從構圖上來看,它也是別出心裁的,迥然別于其他。相同之處,便是除了梅,別無它物。

畫家愛梅之純粹,可窺一斑。其構圖特點,至少有三。一是前面提到的軀干遮天蔽地,占了大半個畫面,以此顯示梅的來歷不凡,自有源頭,且緣古而化,又添新生。二是畫面右上側旁出的新枝,再次遮掩了隱隱約約的淡藍——初春的天地,融為一體。新枝有兩個部分構成,即密集者與稀疏者。稀疏者僅一枝,淡然橫斜,傾向回春的大地。假若畫面于此戛然而止,它的重心必然處于高位,即便再根深的梅樹,也會被大地拋棄而轟然倒下。郭先生巧妙地用清代畫家李方膺的三首《題梅花》詩,解決了這個問題。雖然三首詩讀起來略顯多余,但少了這些文字,確然無力支撐。這三首詩分別是:“寫梅未必合時宜,莫怪花前落墨遲。觸目橫斜千萬朵,賞心只有兩三枝。”“揮毫落紙墨痕新,幾點梅花最可人。愿借天風次得遠,家家門巷盡成春。”“洗凈鉛華不染塵,冰為骨格玉為神,懸知天上瓊樓月,點綴江南萬斛春。”你只要讀一讀,自然明白我的意思。郭先生的《墨梅圖》,讓我想起吳昌碩作于1917年的《紅梅圖》。此圖紅梅朵朵盛開,濃淡錯落有致,迎風立雪而悄然著于枝頭,清香撲面而來。古老的梅樹,露出粗陋的梅根,整個畫面中的軀干呈弧形,并立于右側,左邊是題畫詩:“南風熏鼻霞氣馥,青燈熒熒照板屋。堆書古案靜如拭,著樹春光紅可掬。燈前奉母一枝折,虬蠕蠕瘦蛟縮。兒童奇貨比顏色,瓦盆抱出重陽鞠。倉卒恐污寒具油,忙煞山妻收卷軸。長須奴子背燈立,攔若斗雞成木。守歲今宵拌閉門,門人傳鬼聚族(此句少一字——作者注)。衣冠屠販握手榮,得肥者分臭者逐。道人作畫筆盡禿,凍燕支調墨一斛。畫成更寫桃符新,爆竹雷鳴起朝旭。”該圖老梅雄姿遒勁,虬枝密柯而不離其本,繁而不亂,酣然抒發了畫家胸中郁勃之氣。

我讀過不少吳昌碩的《梅花圖》,也專門寫過文章。吳昌碩寫梅,多及墨梅和紅梅,也兼及綠梅,緣物寄情,抒發胸懷。他的紅梅時常與石為伴,甚至配以菖蒲等,譬如《貴壽無量》《歲朝清供圖》等。菖蒲幽雅,寒梅高潔。吳昌碩一生酷愛梅花,而畫梅有成,卻在半百之后。其筆墨酣暢,枝干雄健,梅花抖擻,情趣盎然。他畫梅少有全樹,也非千枝萬蕊,而是喜歡把環境和氣氛省略到不能再添一筆,如特寫鏡頭,既細致,又逼真,得梅花真性靈,實乃劃金刻石之作。我在吳昌碩的《梅花圖》中讀到“十年不到香雪海,梅花憶我我憶梅”,油然想起清代任熊《十萬圖冊》中的《萬橫香雪》。它描繪的是蘇州香雪海的景色。山巒起伏,溪水蜿蜒。青色岡巒,白色梅花,相互映襯,春色妖嬈,宛如雪海茫然,所謂“遙知不是雪,為有暗香來”。而吳昌碩畫筆下的香雪海,多指余杭的超山——一生眷戀,終而歸來。我說起吳昌碩的梅花,是因為郭津京先生的精神之梅,隱約閃現著吳昌碩的梅影。郭先生的《墨梅圖》,雖然形似吳昌碩上述《紅梅圖》,卻不止遜色一二,包括題詩。當然,隔代畫作極少能夠相提并論,更不能進行細致比較而論高下,何況畫家們有著不同的經歷和閱歷,包括社會實踐,以及修養。即便同一個畫家,在相同地方、相同時間段里的同題創作,也不盡相同,往往為情緒使然。“畫梅須具梅氣骨,人與梅花一樣清”。祝愿郭津京先生畫梅不倦,一往情深。