邵建錄職業畫家

中國美術家協會會員

中國工筆畫學會會員

河南省美術家協會會員

中國主題性花鳥畫研究會理事

中國畫全國展獲獎入展經歷:

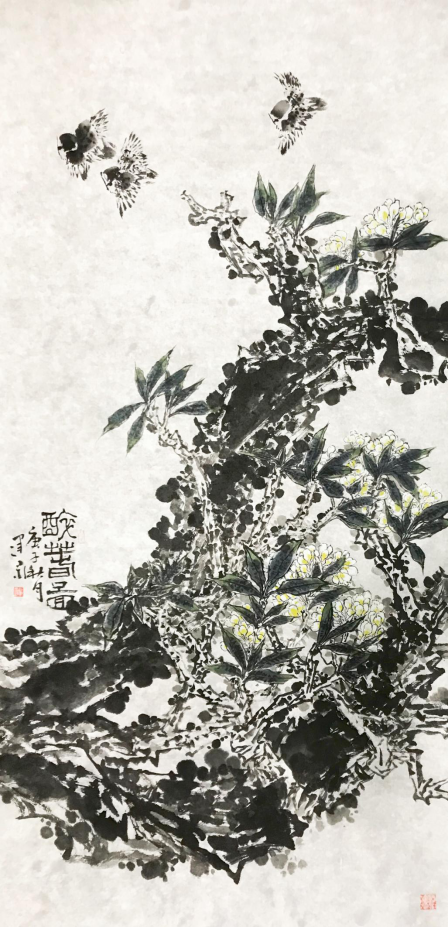

《西園鳴禽》在全國展《絲綢之路翰墨通渭首屆中國畫 油畫作品展》中獲入會資格;

《秋煙籠翠2》入展同心筑夢第二屆中國民族雙年展 獲入會資格;

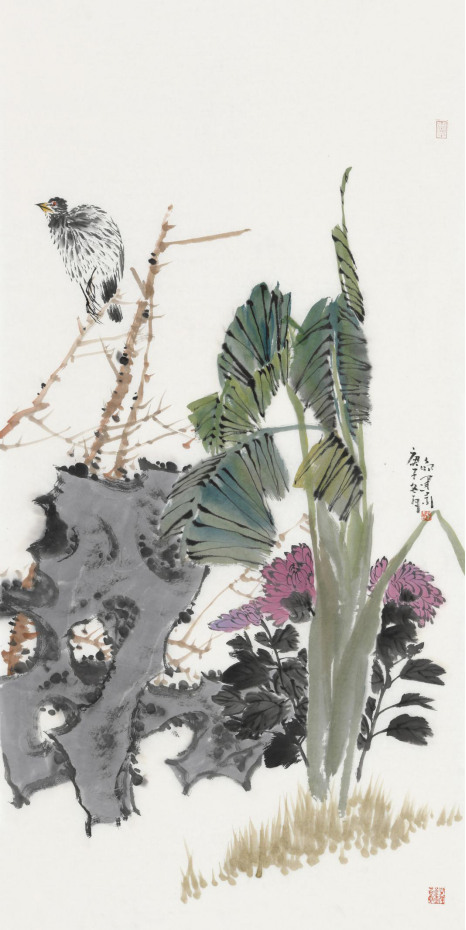

《聽蕉圖》獲《絲綢之路翰墨通渭第二屆中國畫 油畫作品展》獲入會資格;

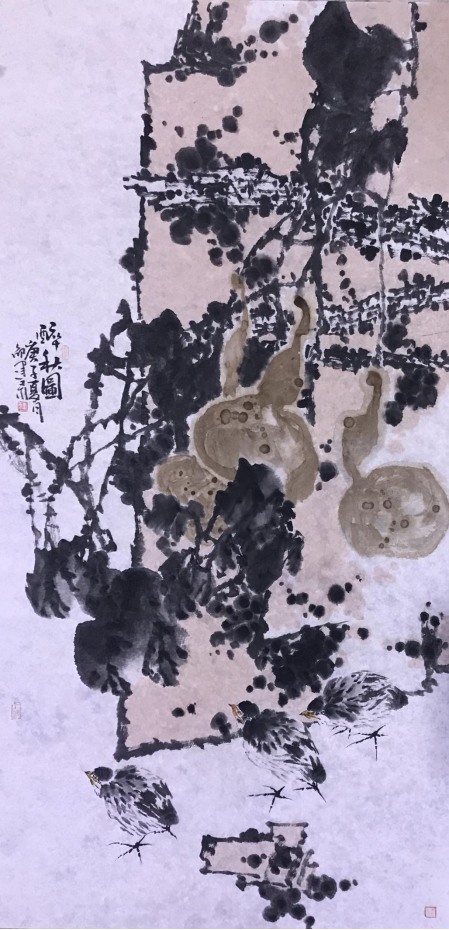

《秋煙籠翠》入展翰墨青州中國畫作品展;

《清秋晴影》入展丹青揚州第二屆全國中國畫(花鳥畫)作品展;

《東園過雨》入展寫意中國大美遼寧第二屆中國畫水墨大展。

汗水鋪就藝術路,墨氣淋漓大家風

——邵建錄的藝術之路及作品談

文/李志向(清華大學美術學院書畫高研班導師)

花鳥畫自唐初從人物畫背景中脫離出來成為一個獨立的畫科以來,在一兩千年的歷史長河中,有數不勝數的藝術家在這條道路上孜孜不倦地求索、豐富、充實、完善花鳥畫藝術,形成了獨具民族特色的,反映了民族文明進步的花鳥畫藝術形象。

清末民國以來,更有一批批藝術家以愛護民族文化和遠大的藝術抱負,文化責任和文化使命,在繼承、研究民族文化的基礎上,立足民族放眼世界,極大地推動了中國花鳥畫的發展,極大地豐富了中華民族的文化寶庫,把中國花鳥畫推向了一個前所未有的高峰,在中國花鳥畫領域的各個不同方面,筑起了一座座不可逾越的高峰。然而他們自己在這探索過程中,也成為一個個宗師級人物。像吳昌碩、齊白石、潘天壽等。

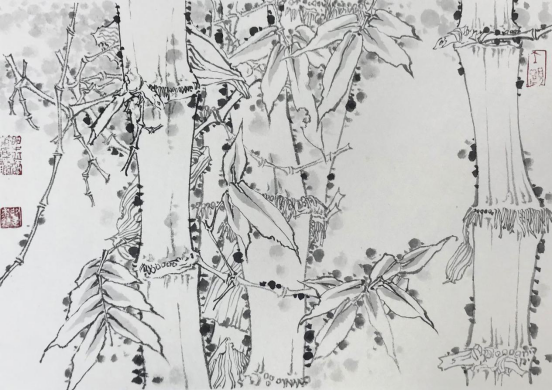

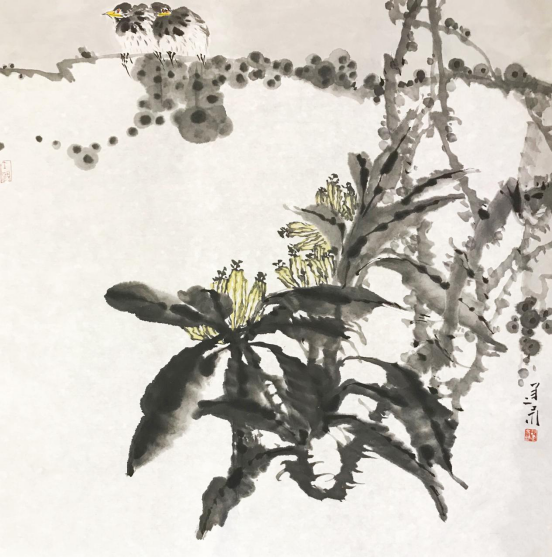

中國畫要發展,花鳥畫要創新,這是歷史的必然規律,為實現這一目標,有一大群花鳥畫家進行不斷地探索,嘔心瀝血地進行研究。主題性花鳥畫的創研隊伍,是這一群人中走在學術最前沿的探索者。邵建錄正是這個隊伍中的佼佼者,是這個隊伍中的一個中流砥柱式的年青畫家。說其年青,建錄年齡僅三十多歲,說其是主題性花鳥畫中的中流砥柱式的人物,是指他的繪畫水平,藝術造詣。其雖然年輕,但筆墨柔中見剛,蒼勁老辣,完全沒有年輕人常有的稚嫩纖弱的通病,繪畫面貌元氣充盈極具張力。

建錄具有敏銳的藝術洞查力,他意識到主題性花鳥畫是繼工筆、小寫意、大寫意之后的第四個繪畫形式,主題性花鳥畫是未來花鳥畫發展的方向,主題性花鳥花發展成長的過程就是中國花鳥發展的第四個高潮,主題性花鳥大行于天下之時一定會伴隨著出現一批名家。為觀察生活,去全國各地畫出了大量寫生作品。體悟生活留下了深厚的積淀,他夜以繼日,辛勤創作,畫出了大量的優秀作品。他的創作作品出手不凡,獨具面貌。

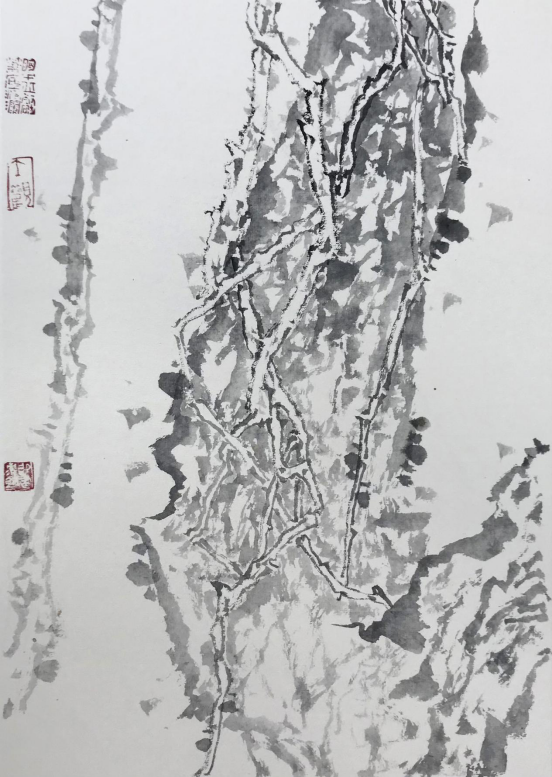

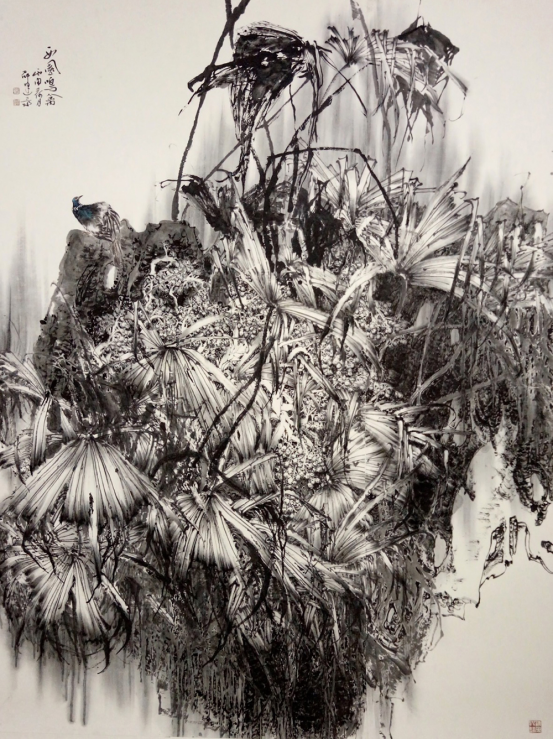

《聽蕉圖》所畫的內容是花鳥畫家常畫的芭蕉體裁,但他的芭蕉造型及表現手法與眾不同。所畫的內容,在表現手法上,有雙勾有點垛,使畫面顯得豐富多變,既工整嚴謹,又感覺水墨淋漓,既清新雅致又感到暢神痛快。在形象的塑造上,一反常見的傳統造型方式,既概括又寫實,既有抽象的因素,但又是結構嚴謹的寫實造型,這里有常態的形象,但也有不少非常態的殘葉、斷葉、病葉形象,使畫面造型生動形象,看他的作品感到就像是從生活中汲取的一捧清泉,醒目又提神。從構圖上看,右邊是大塊的蕉葉,或雙勾或點垛,造成一定的份量,占去了大部分畫面面積,而左邊一棵雅嫩的芭蕉用濃墨寫成,痛快淋漓,和右邊形成了“稱與砣”的關系,整個的蕉葉,或雙勾或點垛,造成一定的份量,占去了大部分畫面面積,而左邊一棵雅嫩的芭蕉用濃墨寫成,痛快淋漓,和右邊形成了“稱與砣”的關系,整個畫面有輕有重,有大有小,但給人感到畫面非常穩定,在構圖上可謂是造險破險的典型范例。

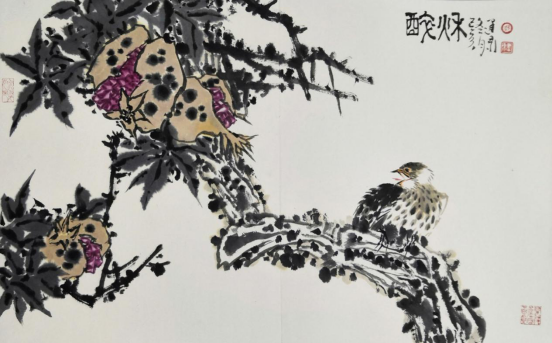

《清秋》也是雙勾和點垛相結合的表現手法。但這幅畫的最大特點是其在色彩上的運用。后面的重墨蕉葉的黑托出了前面雙勾的白,黑白分明,再后面大片的桔紅色的色塊和前面的墨又形成了鮮明的對比,整個畫面對比鮮明,調子響亮。讓人看到這幅畫眼睛一亮,非常提神。

觀邵建錄的作品,有一種丈夫氣、大家氣。明代李日華有詩云:“蓄雨含煙五百峰,吞吐常在老夫胸”。造成這種丈夫氣、大家氣的一個重要原因是他的作品墨韻激蕩,元氣淋漓,每一幅作品都是在氣的吞吐中產生,繽紛世界在他的筆下幻化成了墨韻的激蕩;主觀精神在他疏密生動的線條舞動下更加彰顯;整個畫面在他精心營造下更顯加有節奏感,韻律感。通過他的畫筆,給我們營造出了一個特殊美的藝術境界。這種感覺是彌足珍貴的,希望建錄以后的每幅作品都能讓觀眾留有這種感覺。

中國花鳥畫在發展,主題性花鳥畫成了這個時代花鳥畫發展的標桿和風向標,我們殷切地希望邵建錄在主題性花鳥畫的探索中再出佳績,也殷切希望在主題性花鳥畫發展過程中,在主題性花畫大行于天下之時,邵建錄也能成為一名人們期許的大家。