【藝術簡歷】

孟憲琪,畢業于北京教育學院、中國藝術研究院研究生院賈又福山水畫工作室首屆研究生班。

歷任北京大學賈又福藝術工作室助理、藝委會委員,賈又福藝術研究基金副秘書長、賈又福工作室組織委員會副秘書長、中央美術學院賈又福藝術中心學術委員會委員、中國水墨研究院副院長、北京大興文聯副秘書長、美術家協會副主席、北京美術家協會會員、南海畫院畫家。

作品被收入《中國書畫精品集》、《中國大陸名家精品集》、《當代中國書畫名家作品集》、《當代中國儒家文化書畫作品集》、《中國藝術大家》等百余部合集,并出版《孟憲琪畫集》等5部專業畫冊。

各電視臺制作播出繪畫專題片10余部,并在各大搜索引擎網站同時發布。

作品多次在北京、南京、山東、廣東、廣西、浙江、江蘇、香港、韓國等國內外美術館、博物館、藝術機構展出。

部分作品被中國香港、臺灣地區及美、英、日、韓、馬來西亞、新加坡等國家及國內博物館、美術館、收藏家收藏。

培養繪畫專業學生近800余人,部分學生在國內外大學任教和藝術機構任學術帶頭人。

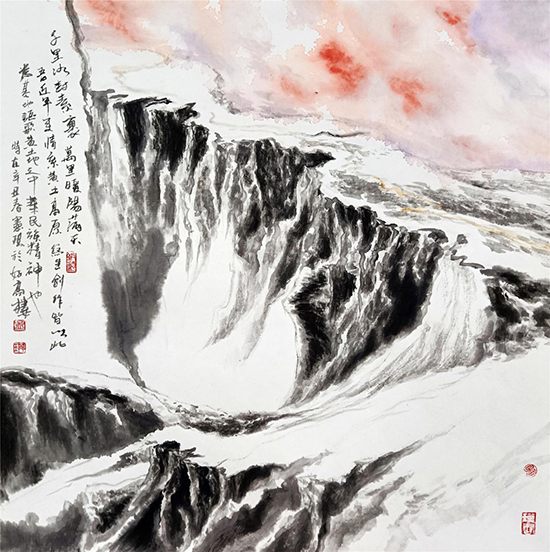

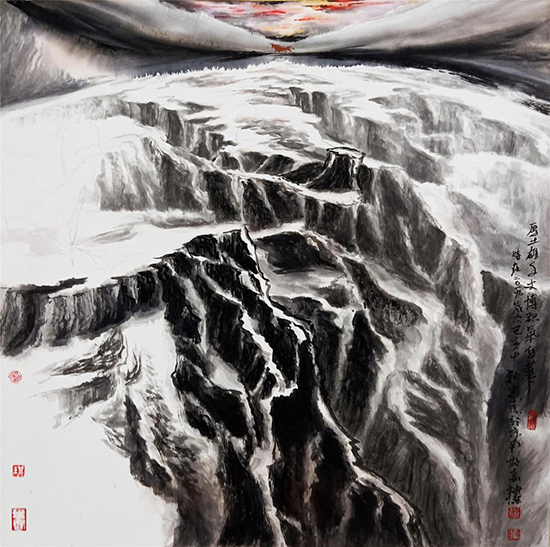

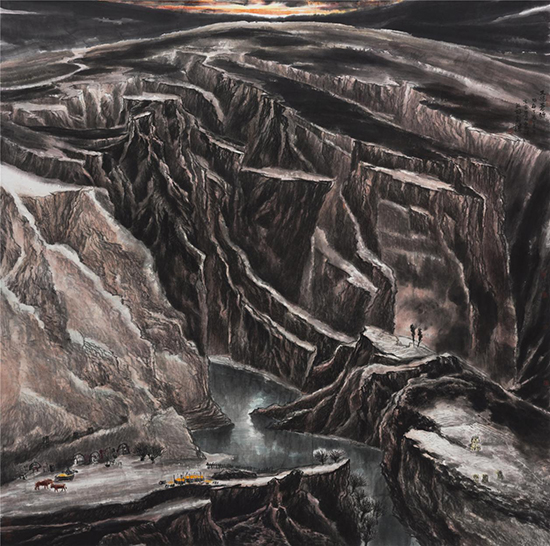

《笑觀斜陽大千奇》45×70cm 2021年

師法造化,妙悟山川

——看孟憲琪山水畫有感

孟憲琪的山水畫與某些流行的“套路化”山水不同,他的畫有感覺、有生活,有看頭。我想,這是因為他的畫有“根”,是從大自然的土壤中生長出來的,帶有泥土的芳香,又經過藝術的提煉與加工,因而又涵泳了主體的情思與審美意趣。

孟憲琪畢業于北京教育學院,多方面的基礎訓練使他畫路較寬。他不但畫山水,也畫人物、動物。我看過他畫的山羊,干筆、濕墨兼施,飛白、渲染并用,意氣風發,把山羊的動態、神情、意象躍然于生存環境中。師法造化,神會外物,遷想妙得,成竹在胸,才能放筆揮灑,妙造生靈。但他的主攻方向不在動物,而在山水之間。畫雖題材有別,但畫理則一。

——夏碩琦 文化部大展藝術總監,中國美術家協會編審,著名美術評論家

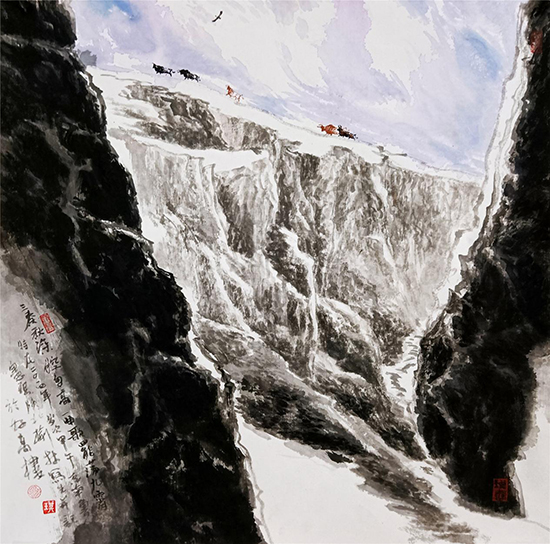

《千里冰封素裹 萬里暖陽滿天》50×50cm 2021年

丹青之旅

——畫家孟憲琪印象

特別是憲琪君早期畫作所表現的是文化、是人性、是激勵、是開拓、是作品與人性的心靈溝通,其深邃的藝術內涵與藝術美的動人魅力,所以能給人以精神上的享受與啟迪。

——牧野 新華社《中國與世界》副主編,現為中國文聯音像出版社副總編審、影視部主任。

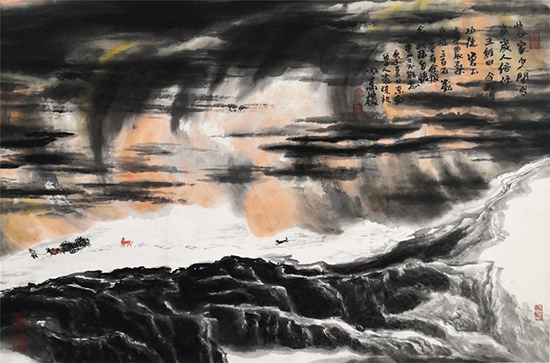

《秋韻無垠圖》50×50cm 2021年

精神家園的探索者

——感悟畫家孟憲琪的人本主義繪畫

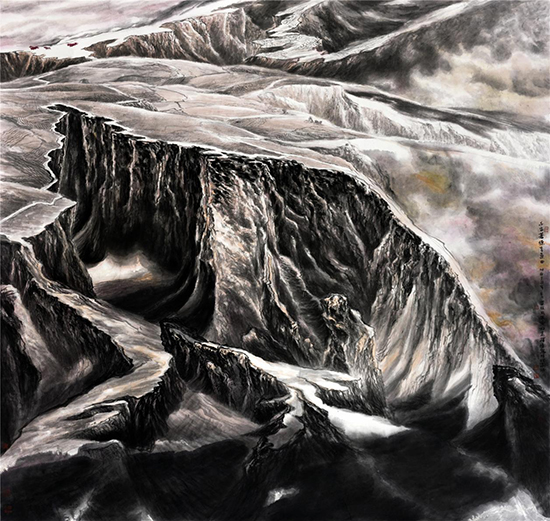

在孟憲琪先生的作品中,筆墨體現了傳統的人文精神,構圖、造型和色彩則豐富了傳統的內涵。他的許多畫面結構吸收了現代構成因素。從飛機俯瞰的角度落筆,尋求縱向空間的線條美和表達獨特視角的效果,技法別致,空曠悠遠,豐富了傳統構圖模式,達到意境深邃的藝術效果。

他在造型中追求寫實風格與寫意相結合,重視筆墨的技藝、

線染的功力和水墨技巧的靈活應用,在一定程度上增強了作品新鮮感,表現出色與墨、實與虛、明與暗等多種關系的有機結合,使畫面總是鮮活、亮麗、豐滿起來,增加了作品的視覺沖擊力和藝術感染力,這一切使他的繪畫語言如山水、花草,鳥蟲等自然物象都有了言語的機會。

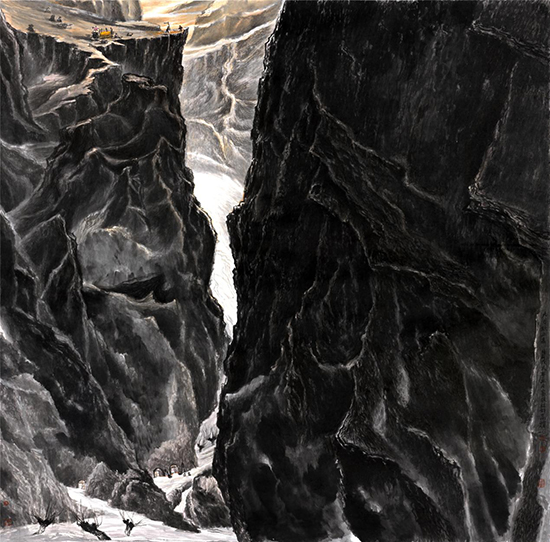

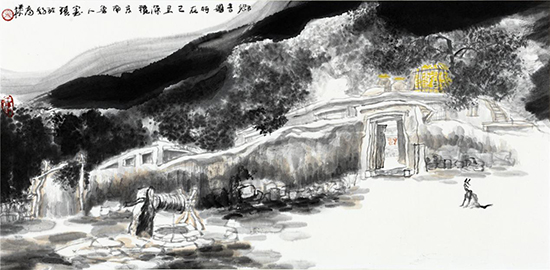

《乾坤萬里放眼 時序千年吾心》179×189cm 2020年

始終貫穿孟憲琪作品中的主要命脈是他的“精神還鄉”情結。按孟憲琪先生的說法,最終的目的依然是從對自然的關切中來追求自身精神家園與生命的本來意義,在他的作品中鄉愁導致的是難以言表的復雜的情感和美好向往,是永恒的銀色之夢的縈繞。他正是以自己的藝術觀念把這種思維境界推向極致的。

《三秦交響圖》42×60cm 2020年

作品

《春風何時渡玉門》、《羊年大雪圖》等與社會屬性的密切關系令人神殤不已,演繹了人間無數悲劇的蒼涼及無奈。他給我們營造的氣氛不是魏晉時文人隱逸遁跡山林的閑逸情緒,而是由山水風物交織在一起的對萬物蒼生命運見證和關注的情結。如此他的畫面符號集合便承載了更深更廣意義上的中國文化精神的內涵和現實精神。

——徐亮《世界藝術》雜志主編

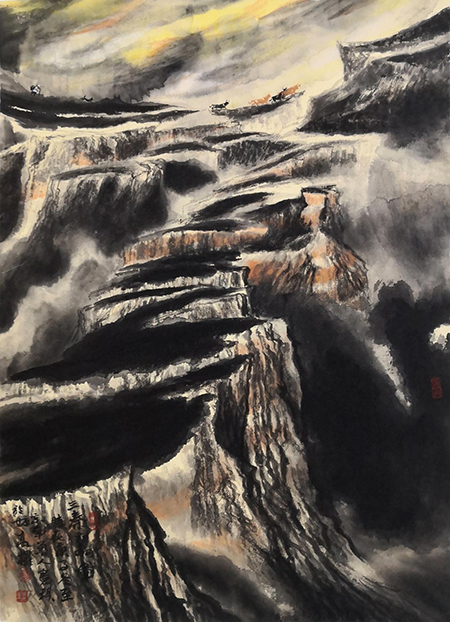

《農家少閑月,歲歲人倍忙》46×70cm 2020年

宇宙情懷與生命境界的合一

——孟憲琪繪畫審美意蘊研究

其燦爛,是因為憲琪在創作構思的過程中,能夠思接千載,視通萬里,合古今于旦暮。 其平淡,是指憲琪視覺語言敘述的簡捷明快能夠直指人心,而這也正是中國文化精神的要旨之一。

憲琪的這些感人至深的畫作,通篇看上去無不氣韻貫通,血活筋健,有風度翩翩,儀態萬方之美,而且,充滿正大光明之氣。這樣的充滿迷人魅力及飽滿精神氣息的感人至深之作,在當今“妄言不慚”世風中成長起來的青年畫家作品中,確實已經所見不多,所以,極為值得我們珍視。

——傅京生(中國國家畫院研究員,著名美術評論家)

《今人不見古時月》192×92cm 2019年

他的畫我感到氣勢很大,他很有想法,他要展現自己的心靈狀態,探求自己的內心世界,他是借山水畫來達到一個藝術境界與高度。

現在他在不斷地讀書,不斷地在努力,不斷地按照賈老師的教導在探求自己的內心世界,不斷地按照賈老師倡導的方向在努力。

<為藝>他是先把人做極致,孟憲琪先生就是一個非常實在、非常厚道的人。

我每年看他的畫,他每年都給我驚喜,每年都有進步,賈老師說他的畫進步很大。

路再遠不怕走,只要方向對就沒問題,我覺得他方向是對的。

他一直不斷地一步一個腳印在往上走……

——聞章(學者 著名作家)

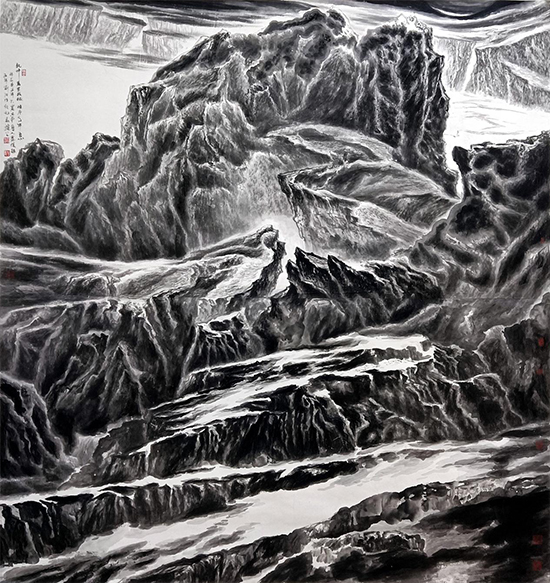

《厚土雄千丈 博積氣自華》50×50cm 2019年

壯闊雄渾立蒼莽

——孟憲琪作品欣賞

以哲學入畫、以詩入畫,孟憲琪學有所悟,他將山水精神家園投矚在黃土高原。那厚重的黃土大地、淳樸的人文情懷、廣闊連綿的山川、闊達邈遠的氣勢,給人以力量、示人以胸襟,只有大格局的胸懷才可以撐得起這樣大氣勢的山水,這成為了畫家心中悟之不盡的造化源泉。

——楊公白(中國美術報)

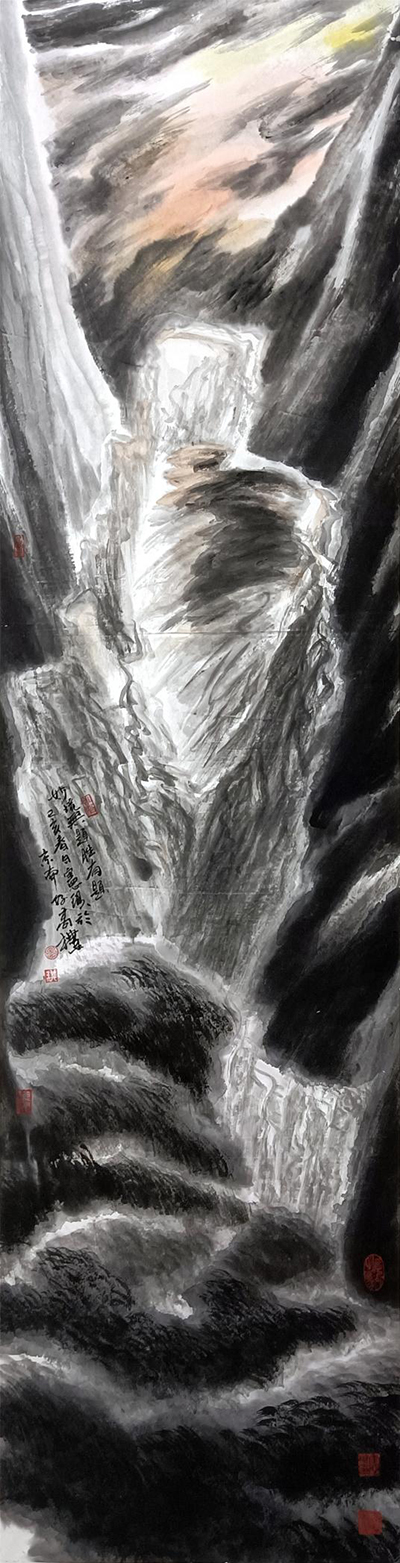

《妙境無題勝有題》137×35cm 2019年

品讀孟憲琪筆下的黃土高原,讓人震撼的是廣闊無垠的視野,讓人感動的是“堅韌頑強”的黃土地精神,畫面中的每一線條、每一墨塊,逐漸構建出古拙雄渾的黃土高坡,并幻化出一首土地贊歌,無言卻直入人心。

其筆下土地既不是凋敝的山野,也不是人間的樂土,而是交織著宇宙恒力與人間苦澀的生命駐地,他將人文情懷與天人合一相融訴諸于紙面,引人不斷深思。

——廣州藝術博覽會藝術委員會

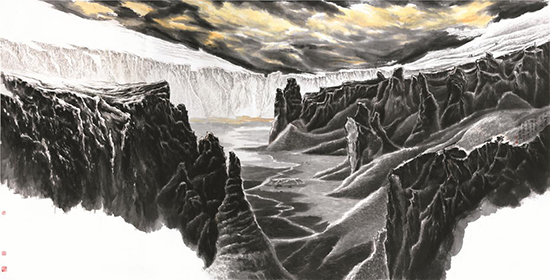

《大地蒼茫處處嬌》200×400cm 2018年

山月何年初照人

——觀孟憲琪的北中國山水畫

孟憲琪的山水畫作品展現出天之際、地之涯的視野,就好像是把崇山峻嶺從其巔峰部位突然打開,推到了觀者目前。在這里,我們既能極目騁望,又能與山同游。古人說:“真山水之川谷,遠望之以取其勢,近看之以取其質。”然而在孟憲琪的畫中,我們卻倍感勢不掩質、質不易勢;而且兩種效果合而為一,超越于視覺之上,成為一種“具身性的”(Embodied)審美在場(Be

present)。

《九月秋正高》200×200cm 2018年

這是北中國神奇而瑰麗的山水,從中原大地蜿蜒至黃土高坡,將大地的經緯、時間的輪回集于橫豎之間,宏闊、迷遠、幽邃。北宋沈括在《夢溪筆談》中借譏評李成“仰畫飛檐”而提出“以大觀小”之說。所謂“大”,直接的方面是指畫家作為觀察者的視域之大,往往來自畫家登高望遠的視角;間接的方面是指畫家的心像之大,來源于畫家的胸中丘壑,是畫家日積月累觀察自然、研究自然而形成的對客體事物的全局把握。兩者的要旨都在于整體觀,前者是指構圖的整體,后者是指圖式(形象化的事物概念)的整體。這樣,“以大觀小”就意味著以整體統領細節,讓細節服從于整體感的表現。觀孟憲琪的作品,我們可得到一系列“以大觀小”的生動范例。

《夜吟圖》68×34cm 2018年

在這些作品面前,我們第一眼見識到的便是“大”。這首先在于其雄闊彌滿的構圖,就好像北宋全景式山水在這里重生。我們知道,從五代開始,中國山水畫始分南北兩派,主要原因在于地域之別,是北南方山水畫家對其生活之地的自然山水在地性觀察的結果。由于北宋主流畫家圍繞王朝之定都而薈集于北方,故對應北方壯麗山川的全景山水畫漸成主流,與其后“一角半邊式”的南宋主流山水畫形成歷史性反差,共同為中國山水畫提供了兩種經典的構圖范式。

《又憶高原》200×200cm 2017年

這說明,在文人畫主導中國山水畫傳統以前,“師造化”一直是畫家們奉行的創作原則,而且“造化”并非是玄虛的、抽象的“天地”,而是以實景進入畫家們視覺經驗的真切的自然。這樣看來,如果說孟憲琪的山水畫具有復興的意義,那么它們就不僅僅是對北宋山水畫全景式構圖的復興,而且是對中國畫“師造化”傳統的復興。所以,其作品之“大”——其措景的綿遠、畫面的開闊、氣象的雄渾——并非無源之水,而是畫家尊重客體自然、身體力行“師造化”傳統的結果。

《月夜》68×34cm 2017年

不過,孟憲琪是在創新意義上來實現其對傳統精華的繼承的。看他的作品,我們會強烈地感受到一套深厚的寫生經驗支持了其山水造型。這就是說,他對自然山水的觀察并不停留于古人的飽游飫看與目識心記,而是身之所至,筆之所至,有著觀之于目、得之于心、應之于手的即視感與鮮活感。

《千古蒼塬育桑田》200×200cm 2017年

身為賈又福先生的弟子,孟憲琪延續了李可染、賈又福的師承文脈,高度認同寫生的作用,將其作為持續建構新中國畫、拓展現代性山水的一個重要的方法論路徑。正是在寫生的支持下,其筆下的山水才能抓住北方山川瑰瑋的氣勢,也才有不同地貌、不同情境下微妙的細節與敏感的變化;其“大”而不流于空疏,其“小”而不流于繁瑣,最終成就出小大相宜、可居可游的景象,以此顯示出“以大觀小”的邏輯。

《雄關仰天地》39×39cm 2016年

在中國畫現代性轉化的過程中,存在著對立的兩個觀點:一個是主張引入西畫素描,以匡正明清以來文人畫造型的粗疏和描繪力的薄弱;一個是反對素描,認為素描將妨害筆墨發揮,導致中國畫寫意精神的泯滅。事實上,素描之爭的背后,是寫生之爭,是中國畫能否有描繪自然的權利和如實反映自然的能力之爭。李可染先生指出,素描是研究形象的科學,素描所具有的形象描繪的準確性,以及對體面、明暗、光線的科學處理,對中國畫的發展有益無害。

《我與我血筑華章》50×50cm 2015年

觀孟憲琪的作品,我深感,在李可染本人和賈又福先生之后,李可染先生的主張有了進一步的證據。盡管孟憲琪筆下的山水有著真切自然的形態、實在而充分的質感、動而有常的變化節奏,并時常呈現出晦明變幻的光影效果,但是,我們并沒有感覺到筆墨被素描結構所吞沒、畫家所要表達的胸中之意以及想要揭示的山川之神被視覺真實所禁錮;相反,這些來自太行山脈或黃土高原的真山真水,恰恰由于其形象的真切和描繪的自然,幾乎讓人難以感覺到它們作為“物”而突兀地存在著,而是整個變成了可憑視覺感知的精神對應物了。

《三秦秋深腔自高 一曲歌罷蕩九霄》50×50cm 2014年

這就是“寫意”,但不是傳統意義上的“寫意”,而是充滿創新品格的現代性寫意。它并不按照董其昌或“四王”所規定的路數,把寫形與寫意對立起來,同時又用筆墨來偷換“寫意”的概念。然而,同樣可見的是,畫家并未排斥筆墨;在他的畫面中,我們只見鉤、勒、皴、擦、點以及烘、染、破、潑、積等筆墨技法的運用,而絲毫見不到素描刻畫的痕跡。這意味著,畫家用了筆墨語言來處理其寫生經驗與所得,并通過筆墨表現力,延續了其在構思階段早已發生的意與象融合的進程,將寫形提升到了寫意的境界。

五代山水畫大家荊浩將畫家的使命歸結為“搜妙創真”,其《筆法記》云:“似者,得其形,遺其氣。真者,氣質俱盛。”孟憲琪筆下的山水正是“搜妙創真”的回響,它們超越了形似的水平,達到了“氣質俱盛”的境界。這是“真”的境界,也是寫意的境界。用張彥遠在《歷代名畫論》力的話說,那便是“遺其形似而尚其骨氣,以形似之外求其畫”。

《鄉音圖》68×34cm 2009年

可是,如果我們僅僅在感性與自然的層面上,把孟憲琪的山水畫歸之于對北方山水之“意”的表現,則是不全面的,也是浮光掠影的,不足以反映出其作品的內在品格。正如其寫生只是寫意的手段,孟憲琪畫中對自然之意的表現也同樣不過是人與自然交響合成的人文之“意”的象征。其中包含著兩個層面:第一是對中國北方文化的體認,指向其剛健、質樸而寬闊的胸懷,表征出作者自覺的地域文化身份意識;第二是更具有超越性的哲理意義,它超越于地域文化之上,勾連起人類的歷史與命運,直至與人類生命與宇宙大化、或者暫時性與永恒性的矛盾相顧無言。

《留守的季節》247×126cm 2008年

例如《千古蒼塬育桑田》、《大地蒼茫厚不言》、《大地蒼茫處處嬌》、《望斷南飛雁》、《醉看風輕云淡時》、《今人不見古時月》、《千古一輪月,時序萬世心》、《千秋一曲圖》、《與君奏一曲,請君與我傾耳聽》等作品,即使在標題上,就可見作者超越性的體驗與表達。那是對人生的感悟,對歷史的喟嘆,對時空之神秘性的探望,對生命之意義的沉思默察,就正如其畫中常常出現的那一輪明月,既映照出既往與今夜的孤獨,又撩撥著明日的夢想,讓人不由得想起張若虛的絕唱。作為回應,也許,我們的耳邊會響起了一個聲音,它學著張若虛詩句問道:“山中何人初見月,山月何時初照人?”

——吳永強(四川大學藝術學院教授 博士生導師)

2020年11月30日 于成都