【藝術簡歷】

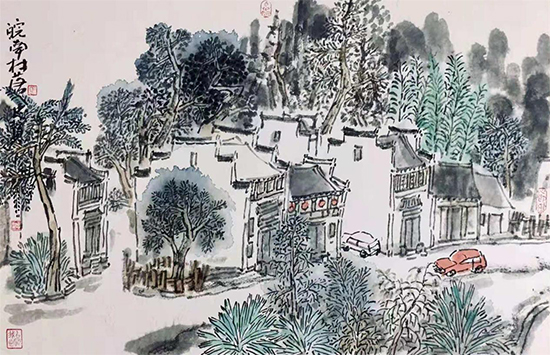

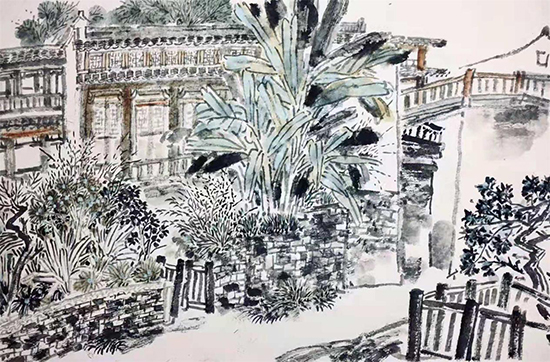

馬忠賢,1955年生于安徽宿州,蘇州科技大學教授,中國美術家協會會員, 2001年由國家教育部、國家人事部授予全國模范教師榮譽稱號,擅長中國畫人物,兼攻山水,亦涉及版畫等藝術門類。

展覽與獎項:

2018年3月,作品《戲劇人物系列》參加戲韻丹青·第二屆水墨戲曲人物畫八人展,國家大劇院主辦。

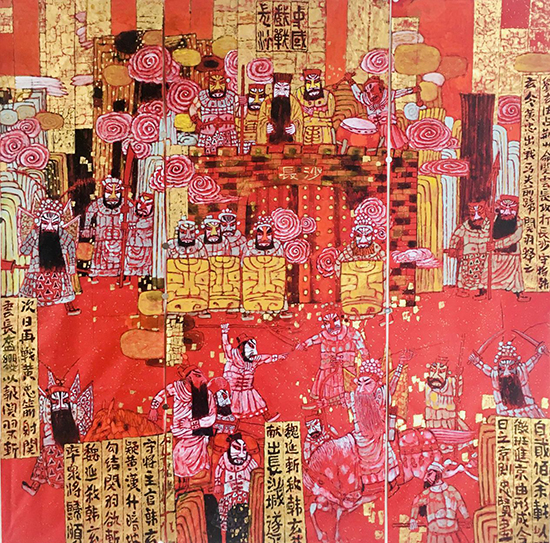

2017年9月,作品《中國戲·棋》入選第二十二屆全國版畫展,中國美術家協會主辦。

2014年10月,作品《老戲票》入選第十二屆全國美展,國家文化部、中國美術家協會主辦。

2009年10月,作品《戲》入選第十一屆全國美展,國家文化部、中國美術家協會主辦。

2009年10月,作品《火燒赤壁》入選江蘇省美展,江蘇省文化廳、江蘇省美術家協會主辦。

2009年6月,作品《老戲票之一》獲得十九屆全國版畫展提名獎。中國美術家協會主辦。

2006年5月,作品《中國戲》獲得安徽省人文社科藝術類三等獎。安徽省政府頒發。

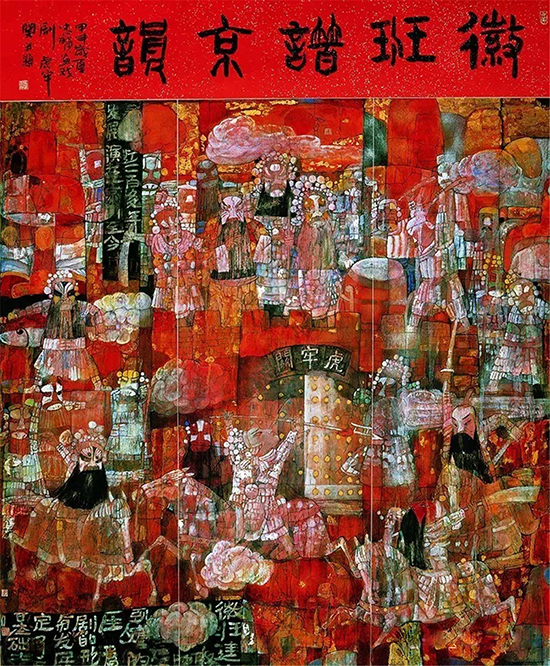

2004年10月,作品《徽班譜京韻》入選第十屆全國美展并獲得安徽省美展二等獎。國家文化部、中國美術家協會主辦。

2003年5月,作品《中國戲之三》獲得中國美術金彩獎優秀獎,中國美術家協會主辦。

2002年7月,作品《中國戲之二》獲得第十六屆全國版畫展銀獎,中國美術家協會主辦。

2000年7月,作品《中國戲之一》獲得第十五屆全國版畫展銀獎,中國美術家協會主辦。

1999年10月,作品《皇陵故道聽花鼓》入選第九屆全國美展并獲得安徽省美展二等獎,國家文化部、中國美術家協會主辦。

1997年5月,作品《中國戲》入選全國首屆人物畫展,中國美術家協會主辦。

1994年10月,作品《彝鄉醉影》入選第八屆全國美展,國家文化部、中國美術家協會主辦。

1993年10月,作品《徽鄉遺韻》獲得全國首屆中國山水畫展銀獎,中國美術家協會主辦。

1992年9月,作品《鴻門宴》入選全國首屆中國畫展,中國美術家協會主辦。

1989年10月,作品《遠古的幽靈在呼喚》入選第七屆全國美展并獲得安徽省二等獎,國家文化部、中國美術家協會主辦。

1985年5月,作品《三顧茅廬》入選全國青年畫展。

以畫入戲 日涉成趣

——趣說馬忠賢的戲畫

文/程波濤

戲畫,又稱“戲曲畫”,以戲曲舞臺人物為表現題材的人物畫。作為戲曲、繪畫、書法相結合的繪畫題材,戲畫為美術題材和表現形式提供了自由發展的空間的同時,也拓展了人物畫的表現范圍與傳播媒介。而作為國畫中人物畫的小分科,戲畫并非是對戲曲物態的生硬照搬,它又使戲曲人物形象有了在視覺平面中演繹和再塑造的可能。戲畫的創作,不能游離于劇情邏輯和人物的個性,畫家要善于將戲曲人物的寫實性與戲曲場景的虛擬性,真實性與夸張性相結合,要求戲與畫之間維持一種共生關系,因此,創作時要“意在筆先”和“心中有戲”。而要想畫中有韻味,必須使畫中有戲、有趣。在當今以戲入畫的畫家中,畫中有戲、有趣的善畫者,馬忠賢就是其中很有代表性的一位。

馬忠賢是一位出道較早的畫家,其繪畫創作涉及國畫、版畫和綜合材料畫等畫種。他的戲畫注重傳統繪畫的書寫性和民間美術的樸拙意趣,戲味十足。本文簡要分析馬忠賢戲畫的畫趣。“趣”是一種重要的藝術美學范疇,遠非三兩言所能盡述。關于藝術視角的“趣”,不同人見解亦不同,陶淵明詩云:“園日涉以成趣”;袁宏道:“趣如山上之色,水中之味,花中之光,女中之態,雖善說者不能下一語,唯會心者知之。”我非善說者,但是,就馬忠賢畫“趣”的理解方面,本人應該算是觀其畫,且能“應目會心”之一、二的人了。馬忠賢的戲畫,一圖一戲,就審美情趣上看,主要有生趣、拙趣和真趣。

一、拙趣

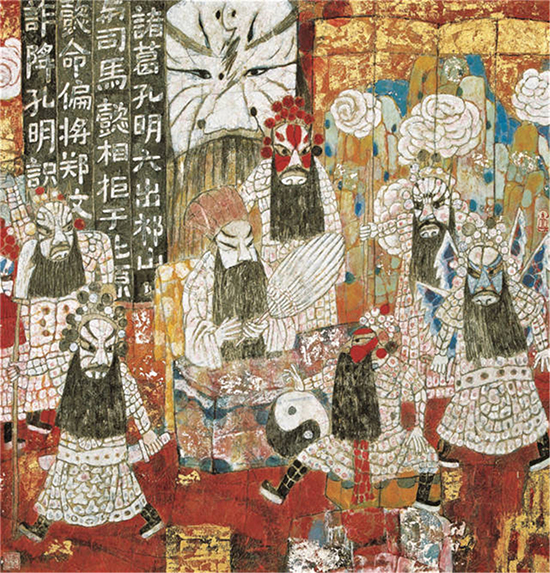

戲畫中的拙趣是一種無法掩飾的天真之趣,也是一種自然而然的筆墨性情之流露。繪畫拙趣的絕妙之處,經常表現為一種無意為之的“不似之似”和變形、夸張和裝飾之美。馬忠賢先生戲畫中的拙趣,主要現在戲曲人物的眼、手、身、法、步的造型、筆墨和色彩的運用方面。在他的戲畫中,畫家刻意回避寫意人物畫中常見的格調之脫俗和技法之熟練,而是在筆墨情趣中探尋一種“語言”的生澀和樸拙之味。

例如,在《校場比武》中,面部和服飾部分色彩留有些許的空白,有些則是有意識地將色彩溢漫在形體之外,從而造成一種落脫的古拙感和隨意感。而畫面右下邊持三股鋼叉之稚拙的動作和范式的造型中,能見到該人物招架時的吃力,其胡須染為大塊紅色一則顯出其處于下風、勞累不支,二則也為單調的畫面增添亮色,并在視覺上壓住了畫面右邊的重量。整幅畫作樸拙中透露著幾絲雅趣。《項莊舞劍》等作品也是人物造型范式感強,稚拙味足。而正是這類寓巧于拙,寓莊于諧,寓雅于俗的處理手法,給人以自然質樸,無雕琢痕跡的輕松、渾成之感。

二、生趣

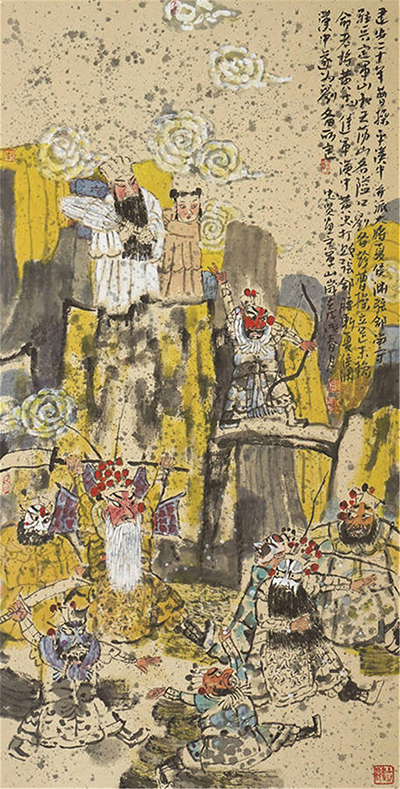

戲畫中的生趣,應是一種入情入理的“戲味”。戲畫是表現瞬間的、可視的靜態藝術,不是能夠在時間中展開的,若想產生極強的藝術感染力,那么作品帶有生趣的戲味就顯得異常重要了。而這種生趣,即是在簡潔的形象中,如有不盡意之處,只能通過觀者自己來想象、補充和完善。戲畫的趣,并非重形,而是更重神、重生趣(戲曲之趣)。本人認為這種“生趣”的表現是主要是通過畫家簡練概括的筆墨,準確地捕捉到戲曲人物的內在精神面貌。高明的戲畫家總是擅長表現出人物的“活態”,抓住情節和人物最為精彩而緊張的“剎那”,集中凸顯“戲眼”和“戲魂”。戲畫也是心畫,盡管戲畫的筆墨是自由的,但要求畫家主觀感受強烈,以便通過簡練的筆墨,傳神地刻畫出戲曲人物的性格與心理特征。

馬忠賢戲畫的真趣,主要體現在筆下的戲曲人物生動形象,詼諧有趣,入情入理。在《呂布戲貂蟬》中,人物的比例失調,設色簡淡,但是,卻傳神地刻畫出呂布初見貂蟬時的神魂飄蕩、難以自持的神情;貂蟬面含羞澀、矜持,而且嘴角有一絲厭惡與不屑;董卓的奸邪、殘暴之相和陰險毒辣的性格,以及王允的忠厚神情與機智心理。畫幅中人物形神得以恰當的體現,氣氛渲染合理,用筆簡練,用墨活脫,剛柔相濟,無聲勝有聲,戲味十足。人物復雜的心態和戲曲情節的沖突。這些細節的處理和整體的把握,足以見得出馬忠賢對戲曲內容、思想的深度挖掘,以及對劇中人物性格、情感、心理的分析和揣摩,從而使其筆下的人物形象生趣盎然。

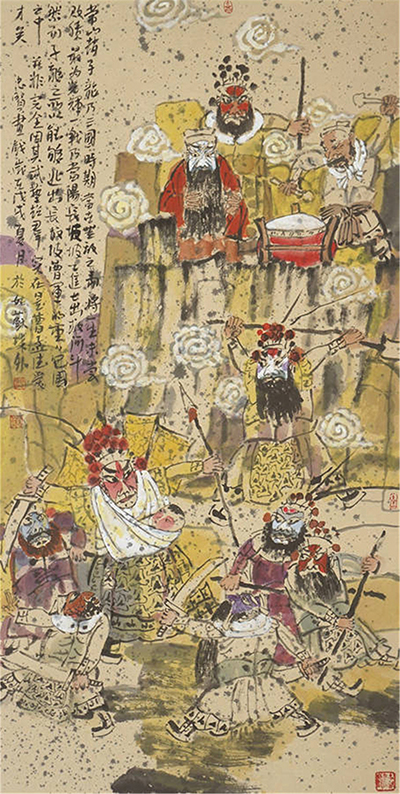

三、真趣

真趣,實際上也是天趣的一種再現。馬忠賢的戲畫質樸自然,筆法洗煉,造型生動、惟妙惟肖,人物的動作深情呼之欲出,畫家很少注重西畫的透視關系,以中國畫常用的意筆揮寫,寥寥數筆,戲意盡出。在戲畫《四杰村》的構圖中,畫家通過圓形構圖,將四人框限在一個有限的空間中,這樣不僅烘托了打斗場面的緊張性,也為強化了戲曲情節的沖突性和打斗的對抗性,給人以緊張、震撼之感。作品極富藝術張力,發揮了創作者的想象力和藝術創造力,而這似乎與真實的舞臺戲有過而無不及。而這種真是一種藝術的真。正如戲曲藝訣所云:“不像不成戲,真像不算藝。悟得情與理,是戲又是藝。”馬忠賢的很多戲畫,人物的性格生動傳神、呼之欲出。畫家擅于將虛與實、巧與拙、藏與露、繁與簡、有與無、開與合等關系的處理上做了辯證的兼顧。在創作中,他通過不同戲曲情節中人物的表情刻畫,表現不同人物的精神面貌、性格和心理,而且對于空間場景也有示意作用。

總之,馬忠賢先生的戲畫總能欣賞者以很多戲里戲外的聯想。他的戲畫是與傳統的寫意畫也有一定的差異,以戲畫人物的造型動作主要圍繞戲曲的場景和情節展開。在戲畫創作中他善于當抓住包括人物的眼神與心理的表現,以及最凝練最富變現力的瞬間元素,從而使其戲畫入情入戲,逸趣橫生。作為一位戲畫創作者,他的戲畫無疑是一種融入文人審美情趣和戲曲情結的人物畫樣式,而這種再現戲曲和國畫神韻的繪畫形式,以靜觀的形式展示動態的效果,建構在傳統舞臺戲曲情境基礎上的可視、可感、可欣賞的人物形象,將戲曲情節虛擬性與繪畫的寫意性進行二度創造的結合,給人的享受亦是多元而豐富的。

筆者和馬老師相識已經20余年了,在交談中,得知他的戲畫經過一個曲折而復雜的過程,不斷積累經驗,開拓意義和價值所在,意義的融合他的戲畫筆墨簡練,可見,優秀的戲畫不僅為戲曲的推廣和傳播起到推助作用,也成為具有獨立欣賞價值的繪畫主題。在似與不似之間,給人以含蓄而能自持,余味無窮之感。

程波濤:安徽大學藝術學院教授,博士生導師