【藝術簡歷】

吳秋華,福建省福州市人,1980年進福州市美術館,1993年-2000年任福州市美術館美術室主任,并擔任福州市美術家協(xié)會、書法家協(xié)會秘書長助理,同時擔任福州業(yè)余美術學校和中國書畫函授大學福州分校教務主任,2000年調(diào)入福州畫院,福州畫院特聘畫師,工會主席,《中國藝術博覽》編委會顧問,西安亮寶樓中國書畫名家聯(lián)誼會會員,福建省美術家協(xié)會會員,福建海峽吳氏總會書畫院畫師。

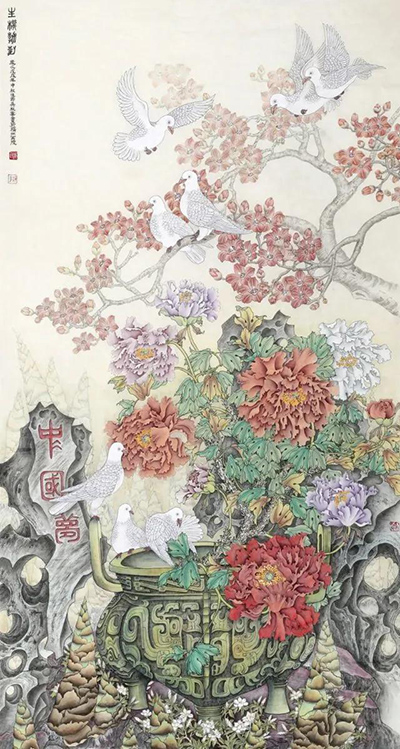

《四季皆春,百鳥賀歲》200×100cm

個性是國畫藝術的生命力

吳秋華/福州畫院

大千世界,不但動植物有個性,萬物皆有個性,有個性才有生命力。藝術也一樣。就中國畫而言,它不僅具備造型基礎、筆墨技巧這些基本功,還要在所畫物象的神似上下工夫,因為中國畫強調(diào)的是“神韻”追求的是“意境”,與西洋畫強調(diào)的是“真”,追求的是“象”,是截然不同的兩種藝術觀點,所以中國畫僅僅追求形似是不夠的,還應該追求畫面上的“神韻”和“意境”,通俗的說就是追求藝術的個性,何謂個性《現(xiàn)代漢語辭典》中告訴我們:個性就是在一定的社會條件和教育影響下形成的一個人的比較固定的特征。所以就現(xiàn)代國畫藝術而言,我認為,它的個性應該是在文化大繁榮、大發(fā)展的社會條件下,通過接受古今中外藝術的影響和熏陶,所產(chǎn)生的作者本人對國畫藝術“神韻”“意境”固有的理解而形成的藝術特征,以及藝術家生活閱歷、文化素養(yǎng)、思想情感、品格操守、天賦稟性等因素在其繪畫作品中的自然體現(xiàn)。是藝術家氣質的真實流露。是藝術家從客觀世界獲得創(chuàng)作靈感變成主觀意象,經(jīng)過藝術渲染,所形成的一種與眾不同的繪畫風格,這就是藝術家時下所追求的個性,唐代張彥遠在他的《歷代名畫記》中說過:“夫象物必在于形似,形似須全其骨氣,骨氣形似皆本于立意而歸乎用筆,”宋代蘇東坡有兩句詩“論畫以形似,見與兒童鄰”也就是說國畫不能單以形似作為最終目的,更重要的要在形象生動的神情上下工夫,而生動的神情,要用精妙的水墨技法來表達,否則就生動不起來,就談不上藝術性,更談不上個性。

《比翼雙飛》171×93cm 2014年

怎樣培養(yǎng)個性呢,我們知道傳統(tǒng)的中國畫風格樣式是在男耕女織的原始文明中誕生發(fā)展.在儒、釋、道觀念的混合積淀和特殊的民族文化心理結構中形成體系、具有特定內(nèi)涵的繪畫形式,這種繪畫樣式具有民族特征,是東方傳統(tǒng)繪畫藝術的典型代表,所以任何一個畫家要形成自己的個性,就必須先深入傳統(tǒng),再從傳統(tǒng)中走出來,必須經(jīng)歷學習和創(chuàng)造兩個階段的不斷轉換創(chuàng)新,不斷地推陳出新,才能夠使作品逐漸形成自己的個性,如徐悲鴻在他扎實的寫實油畫基礎上,大力推行以西畫寫實的手法改造中國傳統(tǒng)繪畫的造型體系。從而走出一條中西結合的新路子

形成自己的中國畫繪畫風格。畫家林風眠、李可染也是這樣先建立一種根植于寫生基礎上的創(chuàng)作體系,再通過“外師造化,中得心源”而得來。他們先立足于“心物統(tǒng)一”.再放眼于藝術創(chuàng)造,即“天人合一”。形成的藝術風格就是生活與藝術實踐在藝術家自己的審美感悟中的最佳體現(xiàn)。所以本人認為,這種深入學習傳統(tǒng),又具有創(chuàng)造性的超越傳統(tǒng),并在長期的學習探索中反復推敲形成的獨到見解所反映出畫家自己的繪畫風格,就是國畫藝術的個性,也是一個畫家藝術創(chuàng)造成熟的重要標志。可見,對傳統(tǒng)的繼承是畫家培養(yǎng)藝術個性的必經(jīng)之路,也是畫家必須重視的基本建設。對傳統(tǒng)的繼承,除了對民族精神的繼承外,同時也要繼承畫面程式和筆墨技巧,如果沒有最基本的筆墨語言和表現(xiàn)技巧,那么,對客觀物象的感受就算再獨特也無法表達出來,從而對客觀物象的精神和靈魂的深入把握更是無從談起,這樣所表現(xiàn)的物象就反映不出欲達的藝術風格效果,更談不上有個性。

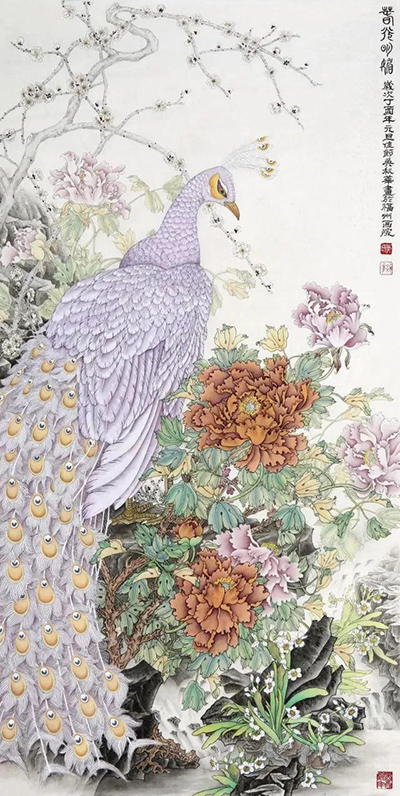

《冰清玉潔》171×93cm

國畫藝術個性的形成關鍵在敢于創(chuàng)新,使作品耐人尋味。去年金秋,我們有幸在福州畫院展廳看到金陵名家江宏偉先生的工筆花鳥畫展。江先生的作品,讓參觀者都會產(chǎn)生一種眼前一“亮”的感覺。這個感覺應是參觀有個性的畫展才能體現(xiàn)出來的。而這個畫展還有個與眾不同的特點,那就是“亮”的時間長,“亮”的頻率也高,不像參觀有些人的作品,缺乏個性,不耐看,有一“亮”即逝的感覺。究其原因,那就是江先生的作品.是一種以嶄新的風格樣式,在繼承傳統(tǒng)水墨的基礎上經(jīng)西畫寫實手法改造而形成,使傳統(tǒng)中國畫無論在造型,表現(xiàn)手法,還是在思想內(nèi)涵上,都發(fā)生質的變化,因而有其很強的個性,不但作品清新、典雅、細膩,又有新古典的風范,而且技藝精湛,用古人所沒有涉及到的西洋畫寫實的方法應用到中國畫寫神的意境之上,令人有賞心悅目之感。所以,我認為藝術貴在創(chuàng)新,要敢于走前人沒走過的路,獨創(chuàng)自己的風格,獨創(chuàng)自己的個性,才能在浩瀚的藝海中生存下去。

《除害無閑事》171×93cm 2015年

所謂創(chuàng)新就是創(chuàng)作就是創(chuàng)造,顧名思義,就是要有自己對藝術的獨到見解,要像李可染先生所說:學習傳統(tǒng)要“用最大的功力打進去,用最大的勇氣打出來”,從中獲益,創(chuàng)新不是抄襲,在學習古人,洋人好的東西時,不是全部照搬,而應該有選擇地為我所用,在應用的過程中,把自己感受到的“神韻”與“意境”,通過自己審定的筆墨技法反映在畫面上,經(jīng)過提煉變成自己的風格,漸漸地也就自然而然形成自己的個性,全部照搬別人的作品,套用別人的技法,同樣畫不出自己的個性,因為這樣的作品,畫出來都是別人的東西,根本談不上有自己的風格,更談不上有自己的個性,觀眾看了會讓人想起是學某人的或像誰的,沒有生命力。正如齊白石先生說的“學我者生,似我者死”,就是這個道理。也正如時下觀眾所批評的“風格雷同的作品,看一幅等于全部都看過了。”“藝術雷同等于零,”就好像市場上不去開發(fā)新產(chǎn)品,老賣單一品種一樣,看了令人生厭。

《富貴延年》171×93cm

國畫藝術也一樣,不要老跟隨在別人的背后學,要有自信心,要正確對待別人的意見和建議,千萬不要盲目聽從別人為你所做的所謂安排,藝術畫風因人而異,每個人的審美、情趣、愛好、修養(yǎng)都不同,盲目跟風往往會磨滅你的天賦,使你誤入歧途,造成得不償失的后果。所以我認為:對待別人的意見不應該盲目服從,人云亦云。聽到意見就改,表面上是謙虛,實際上叫“優(yōu)柔寡斷”,沒有自信心,著名作家馮驥才說過:“不承認別人不等于不尊重別人,強調(diào)自己不等于目中無人。”要堅持畫自己的畫,走自己的路,只要能在美術界占有自己一席之地,百花叢中樹起自己的個性,相信自己的作品同樣有生命力,所以,我認為盲目跟風學些技法是可以,如果全部照搬就有失去藝術性的意義,而應該要發(fā)揮自己的特點和長處,擇其善者而取之,多練、多看、多讀、多寫生,順其自然,然后再化解就能達到顧愷之先生所說的“遷想妙得”的境界,那么,古今中外所有的藝術精華無不可滲化融會在自己的作品之中,使自己的作品富有個性,充滿生命力,從而為世人所接受。

《餓鷹撲禽》171×93cm 2010年

綜上所述,國畫藝術需要個性,而培養(yǎng)個性是每個想成功的畫家的必經(jīng)之路,就是要通過努力創(chuàng)作出適應新的意境所需要的新技法,讓自己的作品脫穎而出,形成自己的風格樹起自己的個性,這就要求我們要創(chuàng)造新技法,不但要動腦筋,而且要有膽識,要有不斷探索的精神,要堅韌不拔地堅持下去,失敗也不要緊,這是正常現(xiàn)象,只要自己有明確的追求目標,持之以恒,就一定能創(chuàng)造出自己的新技法、新風格,形成自己的個性,增強作品的生命力!

注:本文已發(fā)表在中國美術出版總社主辦/國家藝術類核心期刊《美術之友》2008年第四期,同時發(fā)表工筆畫作品《紫荊鳴春圖》。

《山澗有愛》171×93cm 2014年

業(yè)精于辛勤,藝高于刻苦

――賀“春華秋實”吳秋華畫展

吳華光/文

吳秋華有句自我格言:“辛勤”是事業(yè)成功之前提,“刻苦”是藝術前進之動力。聽后我深有此感,大千世界萬物事業(yè)的成功秘訣都離不開辛勤的勞作與刻苦的探索,吳秋華也不例外,經(jīng)歷了三十多年的辛勤刻苦耕耘之后,今天他終于迎來了舉辦個人畫展的日子,即將展出的五十多幅工筆畫精品將給觀眾帶來美的精神享受,同時也讓人看到了吳秋華在工筆畫創(chuàng)作道路上踏踏實實的繪畫作風和不求驚天動地,但求一步一個腳印走過來的做事風格。

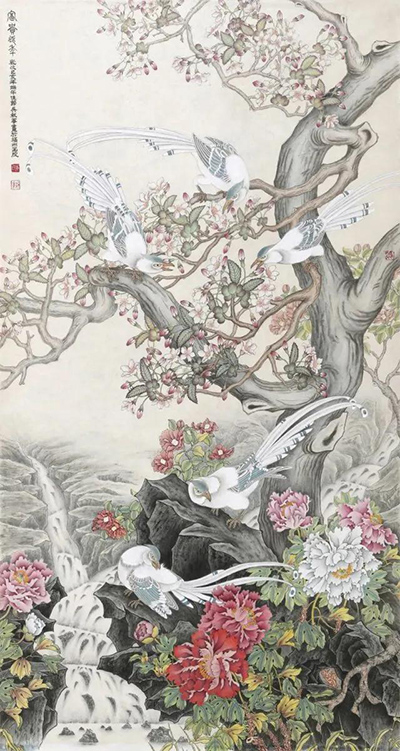

《春光明睸》171×93cm 2013年

吳秋華舉辦個人畫展消息的確給了我一個驚喜,都說他從上世紀八十年代起堅持二十年苦研工筆畫而不為世人所知,甚至有人把他從事的國畫專業(yè)遺忘,直至2008年吳秋華的國畫作品《紫荊鳴春圖》和論文《個性是國畫藝術的生命力》發(fā)表在國家藝術核心期刊《美術之友》上,我才注意到他。今天他能創(chuàng)作出舉辦個展所需要相當數(shù)量的作品,而且是累人耗時的工筆畫作品,尺度之大、數(shù)量之多,實屬不易。驚喜過后難免對其作品質量產(chǎn)生了質疑,然而這個疑問也隨著我看到吳秋華畫后而逐漸消失,從而深信了福州美術界對吳秋華辛勤刻苦繪畫的贊譽,都說吳秋華做人低調(diào)、不好張揚,是個“埋頭耕耘,不問收獲”的人。于其說是他性格內(nèi)向所至,不如說是他對自己作品存有永遠不滿足的謙遜之情。耳聽為虛,眼見為實,每當我去福州畫院展廳觀展后去吳秋華工作室拜訪,總會看到他在埋頭認真地作畫。

《小貓戲蝶》171×93cm

福州畫院傳達室老林告訴我:吳秋華上班沒有假日,無論是刮風下雨,逢年過節(jié),他總是第一個來,最后一個回去,除了吃飯睡覺大部分時間都在工作室作畫。充分體現(xiàn)了吳秋華對繪畫藝術的酷愛與追求。功夫不負有心人,成功總是陪伴付出辛勤刻苦勞動的人。的確如此,我觀吳秋華的工筆畫作品,氣局闊大,生機勃發(fā),他那喜好用畫全景式工筆畫來表達畫意的手法,在展示他扎實基本功的同時,也展現(xiàn)出他驚人的毅力和耐力。另一方面,吳秋華采用工寫結合的傳統(tǒng)技法,使作品畫面主次分明,并充滿了文學味道,可以看出,他把自己文學修養(yǎng)融進了筆墨,在他筆下的山水花鳥走獸是其對現(xiàn)實生活中所表現(xiàn)出關乎生命意義的思考的形象化和藝術化,在傾注“韻”味和“趣”味的同時也提出了“形”、“神”兼?zhèn)涞膯栴},反映在他的作品之中,耐人尋味。我記得2009年,吳秋華的長篇小說《他鄉(xiāng)有淚》在中國文聯(lián)出版社出版,然而畫家寫小說也招來了一些人質疑,但吳秋華告訴我:“寫作只是為了提升文學修養(yǎng)水平,為繪畫藝術服務。”他還引用了著名畫家葉淺予先生說過:“畫家要有文學修養(yǎng),如果沒有文學修養(yǎng),那你這個繪畫作用就小了。”指明了文學修養(yǎng)在中國畫創(chuàng)作中起到的關鍵作用。

《麗日融合》171×93cm 2014年

2011年1月他以“文學修養(yǎng)是成就中國畫藝術的關鍵。”為題,撰寫論文,相繼在《中國藝術經(jīng)典》和福州畫院院刊上發(fā)表,同時發(fā)表了他的幾幅佳作。2012年他那富有寓意的工筆畫作品《餓鷹撲禽》榮獲由中國工筆畫學會主辦的“2012當代中國百名中國工筆畫家提名展”優(yōu)秀作品獎,作品并被收藏,同時獲獎作品和個人肖像簡歷刊登在《美術報》總第977期,使我完整地看清了吳秋華國畫作品的個性風格和藝術特色:是注重畫與現(xiàn)實生活的有機結合;是充盈著一種生活氣息,在畫中賦予了更多的人性化、情感化;是喜好“借物抒情,主張畫中有“畫”,使作品耐人尋味;是強調(diào)中國畫藝術要有服務社會傳播正能量、鞭撻假、丑、惡的社會責任感。值此我理解了吳秋華為什么白天刻苦作畫,晚上辛勤寫作的苦心,就是為了追求中國畫精髓和靈魂,讓繪畫作品充滿“神韻”和“趣味”,形成情景交融,雅俗共賞的意蘊,達到讓人回味無窮的社會效益。為達到“借物抒情”畫中有“畫”這一中國畫最高境界,吳秋華故意在給自己增加創(chuàng)作難度,將技法、神韻與作者的文學修養(yǎng)綜合為一體,這種綜合性是中國繪畫藝術的主體,能使畫家達到“輕而易舉”的創(chuàng)作境地。正如宋沈括所言:“書畫之妙,當以神會,難可以形器求也。”寫到這里也讓我想起古人曾說:謀事求成,當以勤為徑,苦作舟之精神也。從中贊嘆吳秋華辛勤作畫,刻苦創(chuàng)藝精神,為此有人引用齊白石先生的詩句:“食葉蠶肥絲自足,采花蜂苦蜜方甜”對吳秋華其人其畫贊譽。

《春光明媚》133×66cm

當下國民正精神煥發(fā),為實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢而奮斗。習近平主席在文藝工作座談會上的講話鼓勵我們文藝工作者必須堅持以人民為中心,扎根生活,創(chuàng)作出無愧時代的優(yōu)秀作品。大好形勢為我們提供了大好的創(chuàng)作條件!歲月為歌、藝海無涯,相信正當盛年的吳秋華會精益求精、再接再厲,更上一層樓!

祝吳秋華畫展圓滿成功!

(作者:吳華光 國家一級美術師、中國美協(xié)會員、福州畫院特聘畫師、福州霞光畫院副院長。本文已發(fā)表在福州畫院院刊。)

《生機勃勃》171×93cm

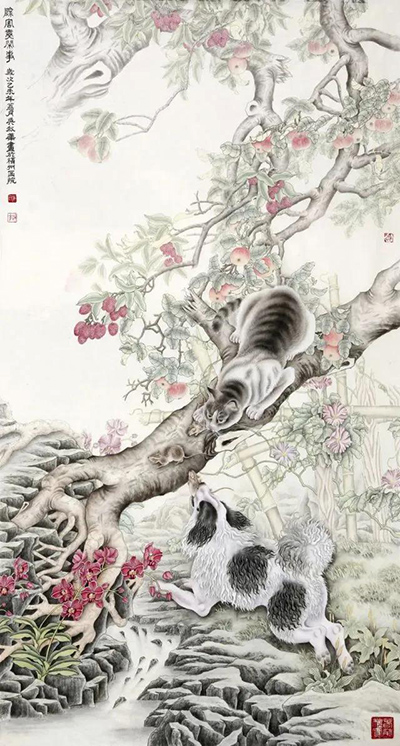

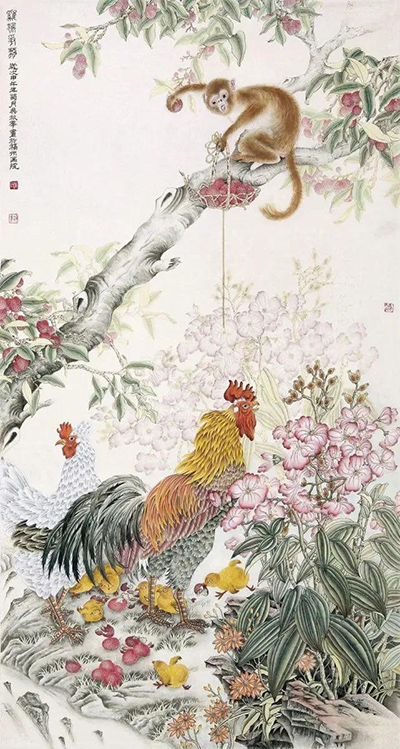

《雞猴爭荔》171×93cm

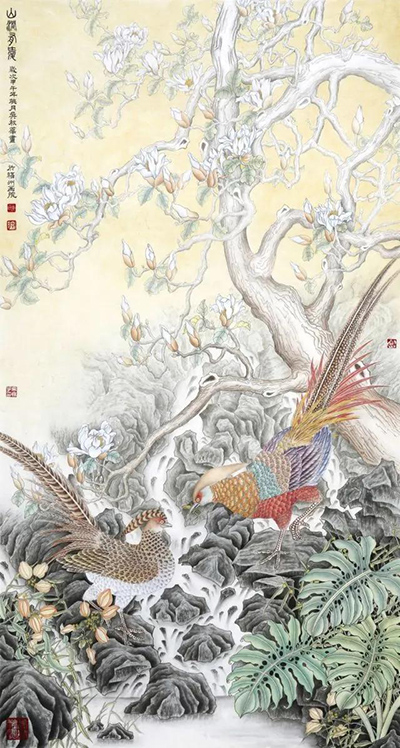

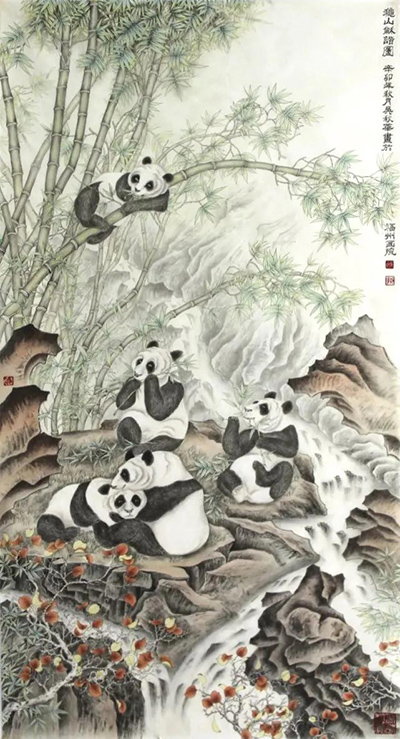

《秋山和諧圖》171×93cm 2011年

《盛世春光》133×66cm

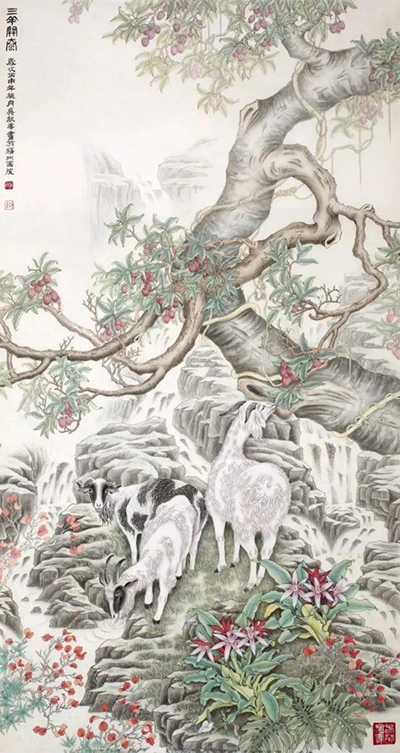

《三羊開泰》171×93cm

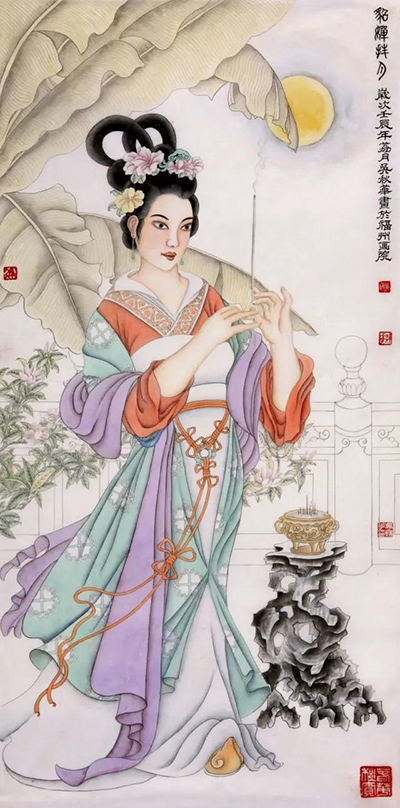

《貂蟬拜月》130×68cm 2012年

《玉環(huán)戲鸚》130×68cm 2012年

《昭君出塞》130×68cm 2012年

《西施浣紗》130×68cm 2012年