劉德揚

國家一級美術師

成都畫院藝術委員會主任委員

四川中國畫學會理事

蜀都書畫院顧問

成都詩婢家畫院院長

四川省工筆畫學會副會長

四川巴蜀畫派促進會副會長

成都當代工筆畫研究會副會長

四川民族學院客座教授

西南財經大學培訓中心客座教授

成都文理學院美術學院客座教授

成都市城市美學研究院智庫專家、研究員

色授魂與之妙——劉德揚個展

序言

“此中有真意,欲辯已忘言。“作為書畫的檻外之人,德揚先生囑為其畫展做序,難免忐忑。所幸藝術的終極目的是以表達心靈為指歸,而作品的動人之處也并不僅限于行內的欣賞,故乃從“晨鐘云外濕”的藝術通感入手而勉為其難。

曾經跟德揚先生隔空探討中國的漢字與筆墨,德揚先生關心漢字精神、筆墨意境,而我是從漢字筆墨的書寫形式中體悟與傳統建筑文化的關系。記得通話時正在機場,窗外即有飛機起落,而我的視覺記憶已經把眼前的機械行運之弧線軌跡與敘述中的毛筆在竹簡以及宣紙上的律動軌跡以及傳統建筑檐牙高啄的“出鋒”形象共同儲存,今一經憶起即同時涌現,甚為奇妙。

此為通感之一。

與德揚先生初識于美食家東哥的火鍋局。成都冬日圍爐而坐的氛圍下,翻閱德揚先生畫冊,便第一次領略了其文氣十足的水墨花鳥和令人驚艷的彩荷。還有那個從小聽過的故事,一個民國名士大白天打著燈籠在國民政府院子里轉,被問起時回答:太黑暗了,看球不見!原來這個號稱民國西蜀怪杰的劉師亮老先生就是德揚先生的叔爺爺。故事的川音版就這樣同這個美食夜晚套色在了一起,混同香鬧鬧的辣油味道,拼出一個青年時平步青云卻毅然辭官從藝,德高望重而又蕭散自如的德兄形象。

此為通感之二。

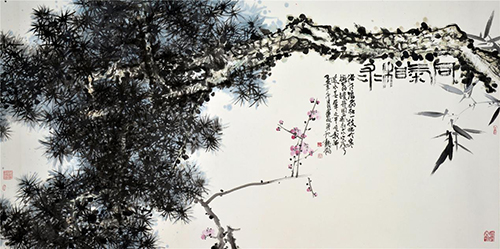

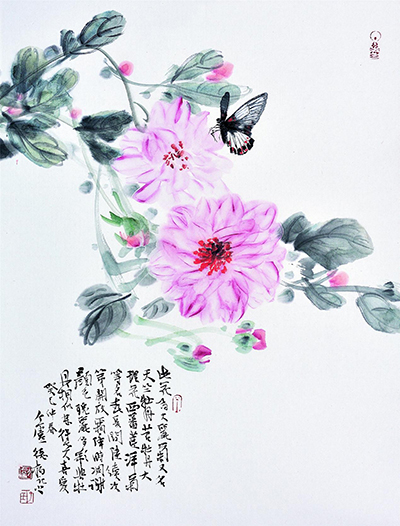

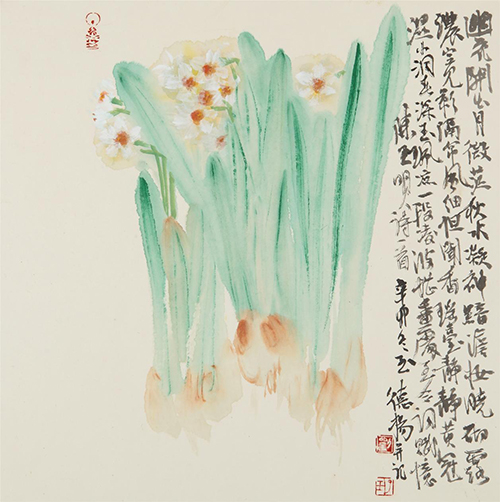

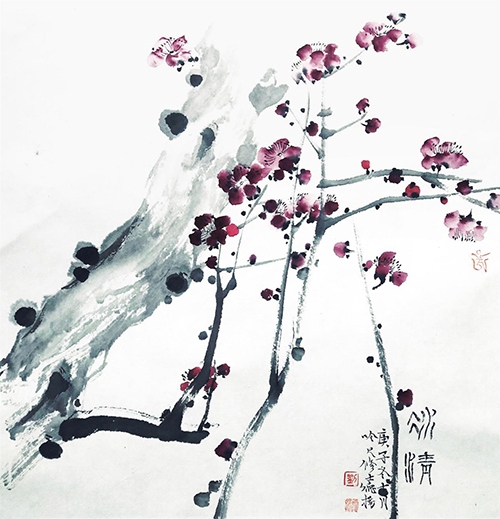

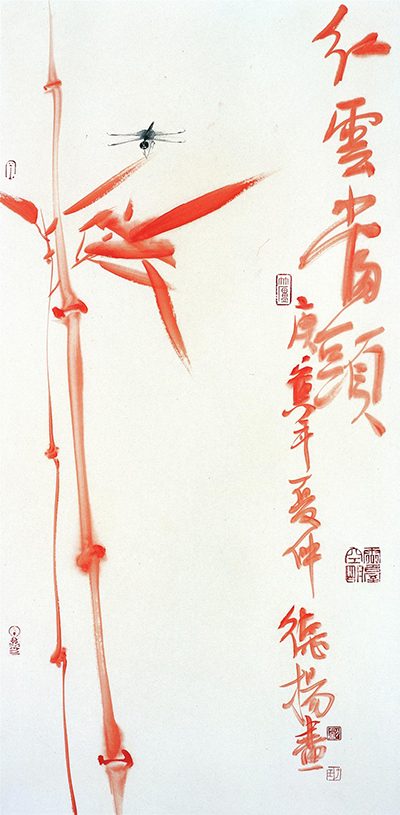

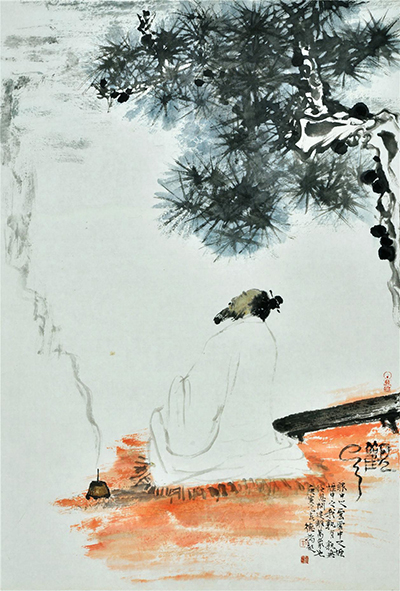

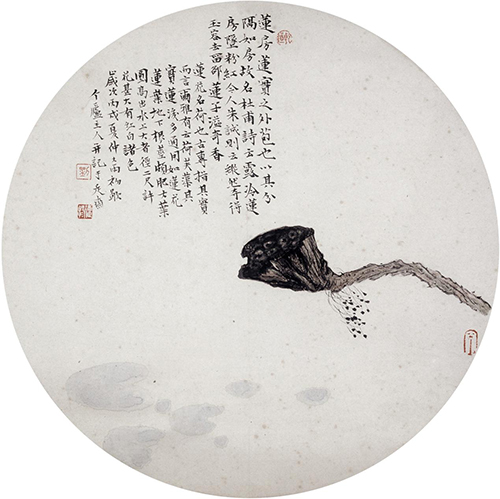

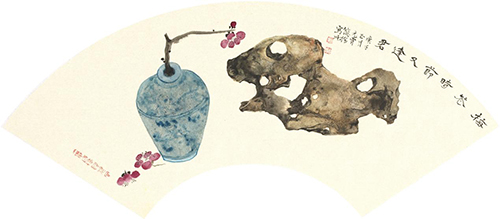

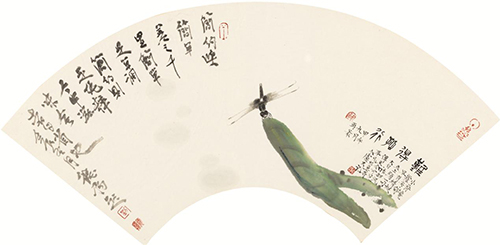

德揚先生的水墨,有傳統意味的風雅寫意,其功底深厚, 但見清玩淺酌間流露的意蘊悠長,且詩書畫印合容共冶,款識印鑒極其考究,是當世所不常見,其風范直追秋江鶴影之高遠,頗具文人深涼風骨。

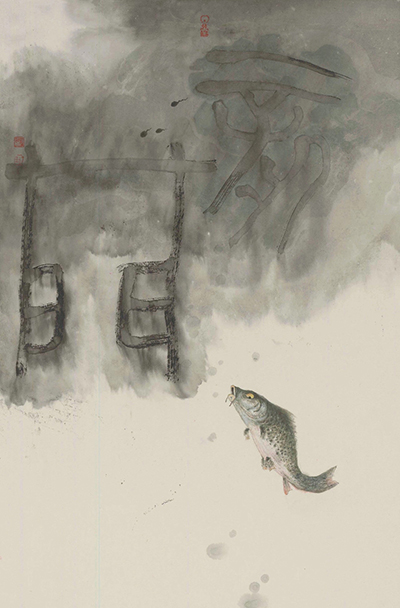

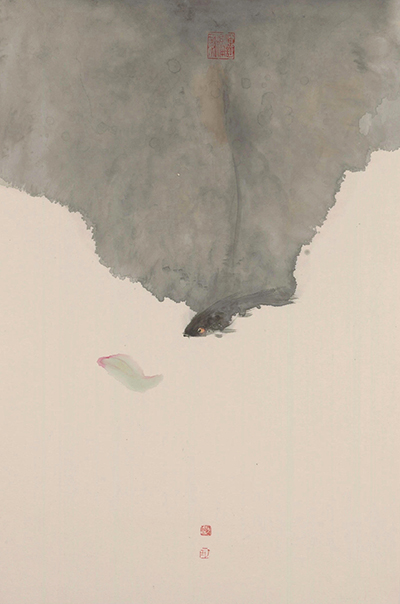

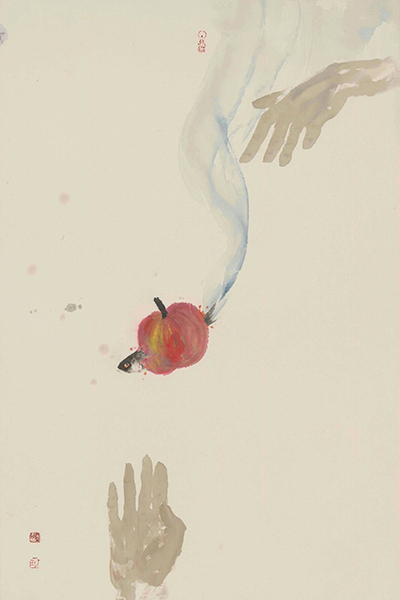

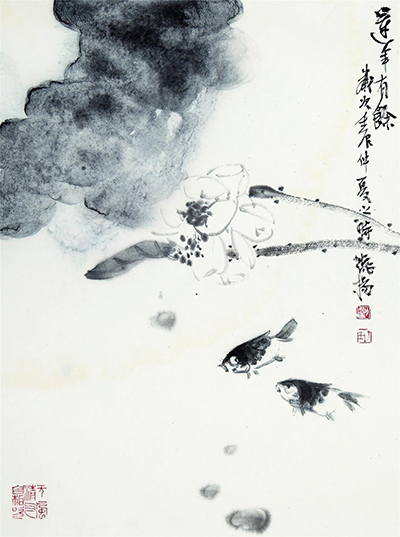

先生亦有現代意義的水墨探索,如此番之“欲罷不能”,將情偶之魚喻的傳統題材代入現代思維構架,令人眼前浮現豐富精彩的民間美術及當代抽象隱喻的藝術哲思,諧趣頓生。就如同遙聞高古遠調吟唱“山有扶蘇,隰有荷華”時,復調加入“魚兒戲蓮花,夫妻倆沒麻搭”的信天游,同時出現“今夜無人入眠”的詠嘆調。這種信手拈來的混搭流露出的骨子里的調侃趣味,頗有乃祖遺風。

此通感之三四。

還有德揚先生“色授魂與”的彩荷創作,第一次見到此類作品與傳統水墨同入一冊時曾頗驚異,其色乖張,其美無度,殊異乎前。世間萬千,先生獨以色事蓮,其筆下之蓮端莊雍容者有之,嫵媚爛漫者有之,無不浸染于絢爛之色。而整幅大意淋漓的的潑色撞色之后,又總能以優雅的細微筆墨收束住外溢之神氣,最典雅處竟有云棲蓮老意味,可見作者胸中鼓蕩之氣不凡,筆下張合之功老熟。林散之先生有句云:不俗即仙骨。先生卻是從不避俗,于大千世界中隨手便采擷諸色成錦緞,卻能織入如水云隱之清寂、秋翠微之疏朗、寒山道之古拙,一經勾兌,俗跡全無。是全然泥古而無體變者所不能往的一種境界。所謂色即是空,空即是色,光就是光。

此通感之五。

以先生之大才,每居于鬧市深處之個廬,寬衣松履,煮酒斗茶,潑墨引毫,既助清雅閑適之興,又成言情達志之意,兼得延年益壽之方,豈不樂哉!更兼授徒傳道解惑之功,邀友披覽鑒賞之趣,悠游時空,云山不遠,真神仙也!

是為序。

李冬:詩人、燕山大學教授、城市設計與景觀設計師、天津大學城市規劃設計研究院副院長

當代觀念作品