張熱云,外文名字:Wendy Zhang,字馨之,號崇文齋。中國國家畫院訪問學者,意大利佛羅倫薩美術學院訪問學者。

【藝術簡歷】

張熱云,國家一級美術師,致公黨中央文化委委員,致公黨中央全國代表,中國僑聯全國代表,中國國家畫院訪問學者,意大利佛羅倫薩美術學院訪問學者,佛羅倫薩大學建筑學院訪問學者,中國致公畫院畫家,李可染藝術基金會畫家,中國攝影家協會會員,CCTV《大國人文》欄目藝術總監。

上海大學中國藝術產業設計院兼職教授,香港國美藝術學院客座教授,泰國曼谷吞武里大學藝術學院客座教授,山東臨沂大學美術學院客座教授,北京民族大學美術學院客座教授,廣州大學美術與設計學院客座教授,廣東致公書畫院副院長,北京潮人海外聯誼會書畫院院長,意大利中華炎黃文化研究會名譽會長,泰國泰中文聯名譽主席,廣東省僑聯常委,廣東僑界青年聯合會副主席,北京市僑聯文化專委會委員,潮州市政協委員。

父親張光輝是馬來西亞歸國華僑醫師,伯公張永福、張華丹、爺爺張新發都是東南亞僑領,追隨孫中山先生,資助藝術家到南洋創作展覽,支持黃岡起義和南僑機工,門宅終日談笑有鴻儒,往來無白丁。張熱云自幼受家庭文化背景的影響,耳濡目染,熱愛國學及書畫藝術,數十年臨池不輟,精勤染翰,成果頗豐。師從李小可、何家英、紀連彬、苗重安、湯立、意大利Rocca

Crudo、Matthias

Brandes、Ungredda、Lauri等老師。主編了《發現城市之美-潮州》一書,其論文《工筆與當代水墨》刊登在中國國家畫院教學成果系列叢書《中國國家畫院2018訪問學者教學文獻》,并在人民日報發表。

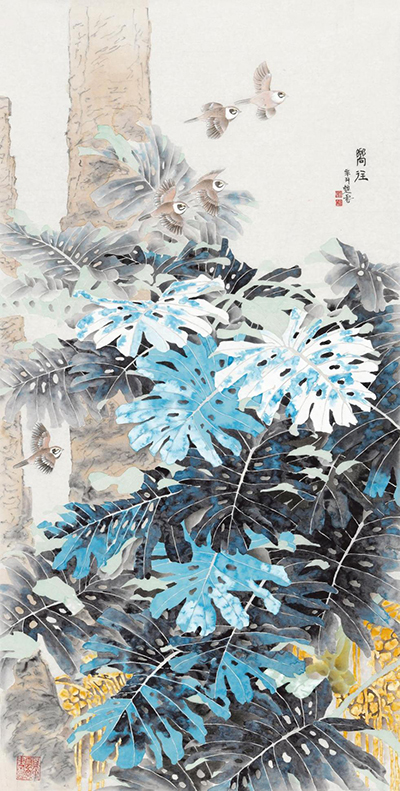

《向往》138cm×68cm 2021年

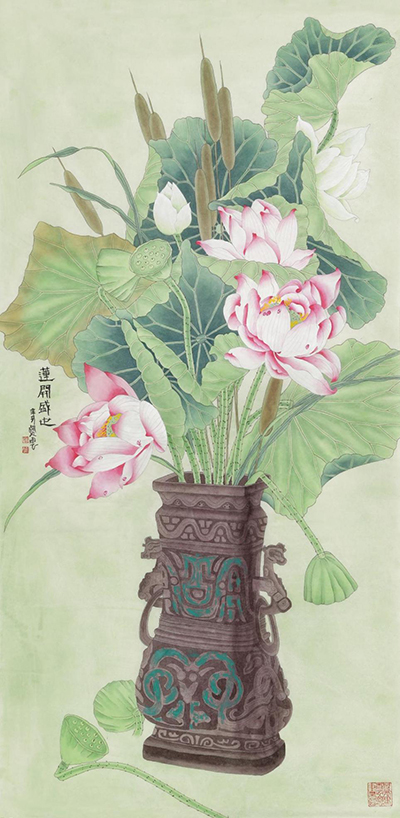

《蓮開盛世》138cm×68cm 2021年

對畫家來說

最難莫過于風格的獨創

而畫家張熱云的山水畫

偏于清新典雅,寧靜柔美

她造就的這種

極為平和、寧靜,恬淡的境界

是她在傳統的基礎上

對古典山水畫模式的改造與拓展

是她在鄉野山村的

綠色之美、自然韻律中

體悟到清潤華滋的內在蘊涵

也是她超脫世俗

遠離喧囂的精神家園

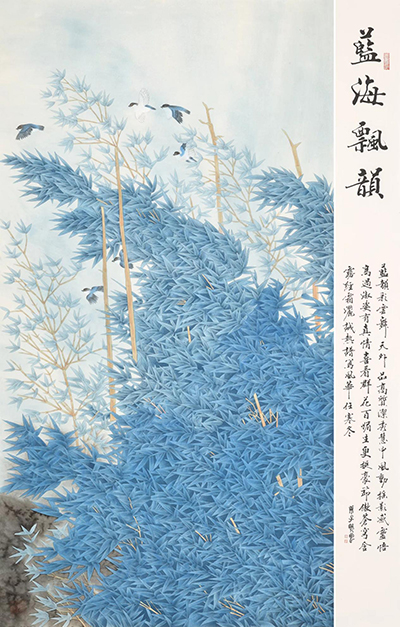

▲《藍海飄韻》200×240cm

“咬定青山不放松,立根原在破巖中。

千磨萬擊還堅勁,任爾東西南北風。”清代 鄭燮《竹石》

畫面中以藍色為主調。遠處,是煙雨蒙蒙的疊山重巒,灰影綽約在云繚霧繞的長空中漸漸消散。倘若置身于畫中,指尖,夾住緩緩落下的一片清脆竹葉,眼底綠意星光閃爍,翠竹新柳,夢憶姑蘇。

— 名 家 之 言 —

紀連彬:(中國國家畫院副院長、中國致公畫院院長)

張熱云的山水國畫作品,是她通過筆墨丹青盡情描繪祖國山川河流的至情至性。灑脫精湛,把山水之美、理想之美、意境之美,人與自然的和諧共存淋漓盡致地體現出來。真可謂“江河山川,詩意的抒懷”。

她的山水畫言語表現了“綠水青山就是金山銀山”的生態文明理念,積極表達了當代藝術創作的新價值觀念和方向。

畫家的工筆作品獨具新意,一幅幅工筆畫,阿娜多姿,藏巧凝真,令人觀其畫而欲吟唱也。

其荷花作品,蓮葉之間若隱若現,婀娜姿態,芬香花朵,交錯而如此自然卻又并不雕琢,以靜雅的清新彈響心弦。

當代畫家的作品,應體現對新時代新使命的更多擔當精神。熱云在其作畫中所體現的,除了藝術修養的功力,又在于不斷對新藝術語言的探索。觀其畫,花叢中的鳥語芬芳,蓮花、荷葉,蜻蜓、綠色,多彩多姿的元素,流暢滋潤的表達,眷念著深刻的家國情懷。

熱云的國畫作品整個感覺在平實中見深厚,松秀中見灑脫,營造出一種自然大象。把自身對藝術的追求與家國情愫融為一體,通過對傳統文化的吸收傳承與創新發展,山川自然,花語多姿,鑄就成其藝術的魂魄。

▲《祥瑞圖》紙本設色 96cm×178cm

“晚來林鳥語殷勤,似惜風光說向人。遣脫破袍勞報暖,催沽美酒敢辭貧。

聲聲勸醉應須醉,一歲唯殘半日春。”唐 白居易《三月晦日晚聞鳥聲》

畫面中鳥兒白色的羽毛是那么高潔,未曾被世間玷污了色彩,潔白的一身凈顯純真之雅。

畫家如借對自然物形、物態、物之神情傳達畫家的思想感情和理想,那可謂“畫中有詩”。縱觀畫史上的歷代大家所作之圖,皆充滿詩意。

湯 立:(人民畫院名譽院長、國家一級美術師、中國美術家協會會員)

熱云酷愛中國傳統書畫,她勤奮好學,視野開闊,修養全面,花鳥、山水、人物全能,工筆寫意均擅長。

尤其是寫意花鳥,筆墨酣暢,格調清新,生動傳神,大氣魄,有視覺沖擊力,無疑是潮汕藝術家中的寫意高手。

▲《盛開似錦》180cm×98cm

畫中構圖均衡,淡雅精致,最愛暈染中的如夢似幻的那抹藍色~畫面中梅花朵朵,盛開似錦,暗香四溢,遠近高低各不同~低頭戲花鳥兒透徹明亮的眼神,為本畫中我看到的亮點,動態栩栩如生實為點睛之筆,淡褐色的色彩與主色調藍色如為一體,相得益彰。

苗重安:(長安畫派創始人、中國美術家協會會員)

熱云的畫很朝氣、靈氣、大氣,這個給我很突出的印象,現在還需要色彩上仔細琢磨。

因為你特別喜歡青綠山水畫,青綠山水畫是一篇大文章,是時代呼喚的大文章,即是傳統又是當代,將來可以從中西繪畫結合上,從中借鑒很多元素,不斷在你的朝氣、靈氣、大氣的基礎上,不斷發展,后生可畏!

▲《桃花源記》180cm×95cm

“桃花灼灼斗春芳,一見如云滿目光。

不識冬來霜雪遍,芳意爭似竹松長。” 宋 詹初《桃花》

畫家以大篆漢隸之筆意入畫,以豪放潑辣的水墨技巧結合宣紙的性能,水墨俱下,見筆見墨,并通過控筆的壓力和速度變化,使墨分五色,將山體的形體結構表現得生動有致,呼之欲出,那水氣淋漓的水蔭,那如煙似霧的桃林,令人陶醉神往……

▲《綠茵圓夢》68cm×68cm

綠茵書聲歷風雨,十年寒窗為圓夢;

文山墨海藏宏志,朝暮篤定因上修。

這幅《綠茵圓夢》畫面以藍綠調色為基調,畫面中間有兩只小鳥雀在嬉戲。配色淡雅,筆法細膩精致,富有人文氣息,越品越有味。

▲《望蓮》68cm×68cm

劉熙載《藝概》中云:“筆性墨情,皆以其人之情性為本。”畫面中:竹制的瓶器里放著六、七枝蓮花,交錯擺放著。有只小昆蟲試圖爬上荷葉,一只小黃鴨碰到這個場面,似乎要去趕走小蟲,場面生動有趣,富有情節性,有畫意,適筆適墨。傳統、生活、意境、心致一瞬間重疊到了一起。

▲《荷醉》68cm×68cm

“荷葉羅裙一色裁,芙蓉向臉兩邊開。

亂入池中看不見,聞歌始覺有人來。”唐 王昌齡《采蓮曲》

中國繪畫是傳統社會形態里孕育出的一曲輕柔漫舞的田園牧歌。中國繪畫的筆墨核心是這一曲輕軟慢板里最扣人心弦的樂章,這一樂章產生于自然文人社會狀態下人心與外物和諧的共鳴中。畫家的這幅《荷醉》向觀者展示的就是這樣一種閑適的意境。

▲《金玉滿堂》68cm×68cm

“白菜隆冬凍出奇,明鐺翠羽碧琉璃。

故宮盆景嵌珠寶,元夜花燈下隴畦。” 近代 聶紺弩《刨凍菜》

作者以精巧的構思,樸實的手法,表現詩意的生活。畫面作三角形構圖,白菜錯落有致地布置在畫面中,其間點綴著兩只小昆蟲增添了畫面的生氣。

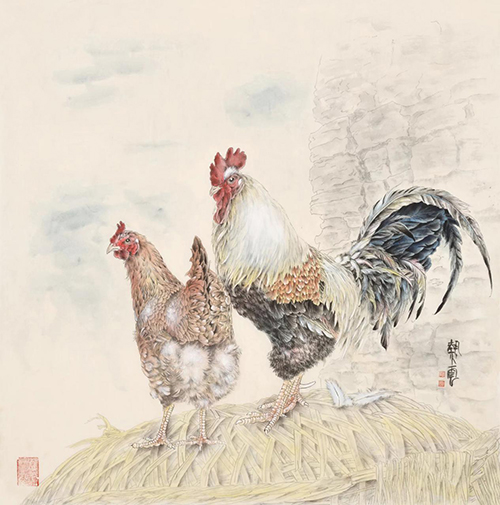

▲《神氣》68cm×68cm

“珍禽暫不扃,飛舞躍前庭。

翠網摧金距,雕籠減繡翎。

月圓疑望鏡,花暖似依屏。

何必舊巢去,山山芳草青。”唐 許渾《山雞》畫中有詩”

另外一層含意是畫境的詩意,是指畫家創造的藝術形象中飽含著詩的意趣,這正是畫家努力求得的境界。畫家通過細膩的筆法,把公雞這一精神抖擻的動物形象準確地表現出來,向觀者傳達了一種對待生活積極向上的態度。

▲《錦鯉》68cm×68cm

“眼似真珠鱗似金,時時動浪出還沈。

河中得上龍門去,不嘆江湖歲月深。”唐 章錦標《鯉魚》

藝術家以勤勞的精神,深入生活,感受生活,以創造性的眼光,用速寫的形式收集、發現生活的閃光點。錦鯉在中國人的價值觀念里寓意著吉祥如意,畫家用細膩的筆法將這一形象表現得更加生動。

工筆與當代水墨

張熱云

引言

工筆與水墨是中國畫的兩個重要組成部分,是中國文化的特有產物。因為材料與表現手法的不同造成兩種截然不同的藝術視覺效果。工筆長于描繪客觀事物,細膩詳實,再現成分較多;水墨易于表達個人感情,重在表現。兩者在工具選擇、表達技巧、鑒賞標準以及人文內涵等方面都不盡相同。隨著當下藝術由傳統向現代轉型,西方藝術形式為更多的國內藝術家吸收運用,工筆與水墨均顯現出具有互補性質各自的優勢與劣勢,兩者相互吸收、充分互補,成為當代中國畫創新發展在新方向。

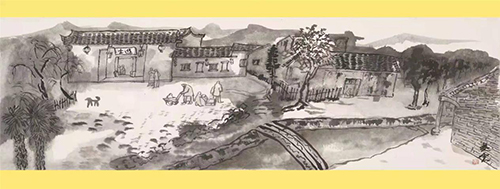

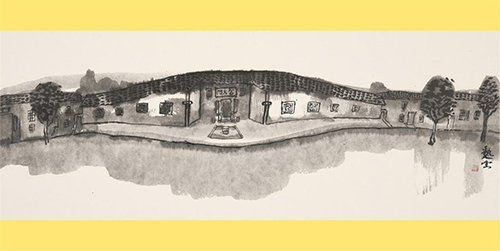

《張谷英村寫生》1

一、工筆畫的發展概況

中國畫作為我國獨特的藝術表現形式,它有著漫長悠遠的發展歷程。追溯中國畫發展的起源,我們不難看出,最初的傳統中國畫藝術形態多是以工筆作為繪畫語言進行表現的,這種工筆畫占主導地位的情況一直延續到唐宋時期。戰國時期在《人物龍鳳圖》與《人物御龍圖》是中國畫萌芽階段的代表作品,這兩幅作品既可以看作是中國畫的雛形,又可以看作是中國工筆畫的雛形。它們運用典型的中國工筆畫語言進行表達,運用細勁單純的線條勾勒物象外形,造型準確合理,線條挺勁有力,自然流暢,從中還可以看出已有一些渲染的痕跡和金粉與白粉的運用。《人物龍鳳圖》與《人物御龍圖》是目前最早能見到的,最能代表萌芽時期中國工筆畫的作品。

工筆畫中,人物畫在唐代以前一直占據主導地位,宗炳“以形寫形,以色貌色”[1]顧愷之“以形寫神,形神兼備”[2]的繪畫理論,是對繪畫藝術的審美要求和藝術標準的闡述,也是對傳統工筆畫及當時繪畫藝術實踐的一種總結。它體現了當時職業畫家對繪畫藝術核心問題的一種深刻理解,可謂言簡意賅。工筆畫在唐代步入成熟時期,工筆畫創作在此時期繁榮昌盛,涌現出不少的名家名作。不管是張萱、周昉豐腴華貴、千嬌百媚的仕女人物,李思訓、李昭道父子的富麗堂皇、法度嚴謹的山水樓閣,還是薛稷、邊鸞精美絕倫、雍容華貴的花鳥動物,無不體現出盛唐盛世之下工筆畫藝術繁盛面貌。唐朝眾多的職業畫家,用精湛的技藝、嚴謹的態度、宏大的格局,向我們展現出一個開放、包容、強盛、絢麗的藝術世界。

唐衰宋興,以北宋蘇軾、文同等為代表的士大夫階層興起一場轟轟烈烈的文人畫運動。從此中國畫壇有勾線填色的傳統工筆逐步轉為更能展現個人的主觀情緒的水墨畫,并且共同營造了宋代繪畫那種人物、山水、花鳥三科分立,齊頭并進,工筆、寫意、水墨、重彩共存的百花齊放的新的繁榮,工筆畫藝術仍然不斷地向前發展。著名的工筆畫家像李公麟、張擇端、王希孟、趙伯駒、崔白、趙昌等也為世人留下了許多膾炙人口的不朽名作。而此后新興的寫意水墨這種藝術語言及以它為基礎而規范出的審美標準統治整個中國畫壇,長達近千年。傳統的工筆畫藝術也即開始它黯淡的千年,但此期間也涌現出很多工筆藝術大家,不斷艱難地推動工筆畫向前發展,像仇英、陳洪綬、袁江、袁耀、惲壽平、任熊、任薰、任頤等等,也創作出美術史中不少驚世駭俗的經典作品。但是終究沒能在士大夫階層所提倡文人畫審美情趣中占據主導地位,水墨畫成為當時社會主流的繪畫表現形式,工筆畫藝術已較唐代時期的盛世局面相去甚遠。

二十世紀八十年代,工筆畫在這一時期伴隨著“新文人畫”以及“實驗水墨”的發展有了真正意義上的改變。工筆畫家在這一時期,扣緊時代脈搏,打破傳統創作固有模式和思路,在藝術上求新求變不斷的成熟起來。他們一方面樹立國際視野,不斷從西方藝術與姊妹藝術中汲取養分,取其精華、去其糟粕、內化于心;一方面他們深入挖掘中國古代傳統的藝術語言及表現手法,努力深化鞏固自己的藝術根基;另一方面,不斷深入社會、深入生活,找到自己全新的藝術風格和貼合時代特征、反應時代風貌的繪畫主題。其中何家英、田黎明等是這一時代工筆畫創新的先行者,從他們的藝術作品中我們既能感受到根植于傳統的精湛技法,又能夠體驗到畫家生生不息、開拓進取的時代精神。

中國的工筆畫藝術歷經千年之衰而撥開歷史的沉煙重新放射出奪目的光彩,現代工筆畫的復興,既體現了中國古代藝術傳統的不斷延續,更體現出中國工筆畫緊扣時代脈搏,不斷發展創新的勃勃生機。

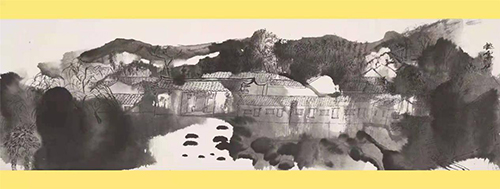

《張谷英村寫生》2

二、水墨畫的發展概況

水墨畫在唐宋以后的繪畫發展歷程中逐步占據主導地位。水墨畫所表現出來的迷離多變,樸素潔凈,以及強調人主觀情感的特征,更容易符合在古代社會中引導文化潮流、占據文化話語權的士大夫們的審美需求。

曾任中國美術家協會副主席、浙江美術學院院長的潘天壽先生曾說:“東方繪畫的基礎在哲學”,[3]要想對中國水墨畫有較深的認識就不得不從哲學入手。朱熹《朱子語類》云:“道者文之根本,文者道之枝葉”。[4]重道輕器,重藝輕技是古人思維范疇體系的特有之處,中國繪畫美學最直接體現了這種哲學思想。“水墨之所以以文人畫家為主體,并且在歷史發展過程相繼鍛造出隱逸情懷、淡泊內涵和筆墨趣味,而將之相反的世俗情懷、絢爛境界和形式魅力留給了金碧重彩和民間繪畫之類的前水墨畫,就因為它那幽昧綿邈的黑色視覺效應,以一馭萬、有無相生的玄根玄機,以及隨機滲化、重過程而輕結果的媒材特質恰到好處地為形而上的‘道’實現了形而下的物性匹配。”在這樣的認識觀念下,“技”就只作為表現“道”的手段,“技進乎道”才是最終的審美歸宿。

唐代開始以王維為代表的水墨山水逐步代替以李思訓、李昭道父子為代表的青綠山水成為國畫發展的主流,就能充分說明這一問題。唐代評論家張彥遠說“草木敷榮,待丹碌之彩。云雪飄颺,不鉛粉而白。山不待空青而翠,鳳不待五色而綷。是故運墨而五色具,謂之得意。意在五色,則象乖矣”。[5]在這一論述中他指出自然萬象,并非依靠丹綠、鉛粉的著色,而是可以通過和“道”一樣樸素的水墨來表現。水墨最接近“玄化無言”的“道”,最接近造化自然的本性,因此是最“自然”的顏色。南齊的謝赫在他的《畫品》一文中最早提出評價作品優劣的“六法”即“氣韻生動、骨法用筆、應物象形、隨類賦彩、經營位置、傳移模寫”。[6]隨后五代時期的荊浩又按自己的實踐和理解,在“六要”的基礎上發展出“六法”論即:“氣、運、思、景、筆、墨”。[7]荊浩用“墨”取代謝赫“六法”中的“隨類賦彩”,更能體現出隨著時代的發展“墨”在中國畫中的重要性正在逐步上升。他們的理論都試圖說明水墨的顏色最符合造化自然的本性。所以說,“水墨”更能體現中國人的哲學思考和人文情懷,在中國畫發展過程中逐步地占據了最高的位置。

中國畫發展到宋代,蘇軾、文同等士大夫階層所提出的“文人畫”的觀念對水墨畫的發展具有重大的作用。蘇軾曾說:“觀士人畫如閱天下馬,取其意氣所得。乃若畫工,往往只取鞭策皮毛,槽櫪縐秣,無一點俊發,看數尺許便倦。漢杰真士人畫也。”[8]文人士大夫在中國古代的文化發展中占據絕對的主導權,隨著這樣的理論提出和演化,中國畫的審美標準和發展方向都朝著有利于水墨畫的方面發展。水墨畫被推崇到前所未有的高度,工筆畫就逐步從主流繪畫中游離出來。

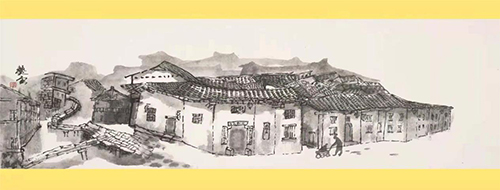

《張谷英村寫生》3

三、工筆與水墨的相互關系

工筆畫與水墨畫在所用材質和表現形態等方面均有比較明顯的區分,材質上的差異決定兩種繪畫語言的差異。從材料分,一為生宣一為熟宣。這就決定水墨易于氤氳滲化,工筆宜于層層渲染的特點。《辭海》中是這樣界定工筆畫的“中國畫中屬于工細一類的畫法,與寫意對稱。因使用工整細密的筆法來描繪物象,故名。”水墨與工筆的共同點是都是要借助水這一媒介來表現虛實和層次,這也是中國畫區別于其它繪畫的一大特性。水在兩者作畫過程中所發揮的作用不同,因而所表現出的形態各異。

工筆與水墨既存在差異與對立,也存在相通與互補。兩者之間的差異與共通之處在古代便早有論述。值得注意的是,這時工筆賦色也圍繞“筆墨”來展開,如清王原祁《雨窗漫筆》中談到:“設色即用筆用墨意,所以補墨之不足,顯筆墨之妙處。”[9]清盛大士《溪山臥游錄》也說:“畫以墨為主,以色為輔。色之不可奪墨,猶賓之不可奪主也。故善畫者青綠斑斕而愈見墨彩之騰發。”[10]工筆畫也在追求著如文人畫般的“清”、“淡”、“逸”等的意境,這些論述表明工筆畫不斷吸收水墨畫審美和畫法的一種趨向。工筆畫與水墨畫的關系和道家傳統的太極圖一樣,自誕生之日起便你中有我,我中有你,都是中國畫的表現形式中不可或缺的一部分。

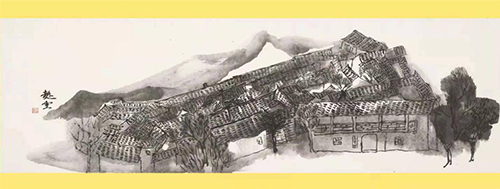

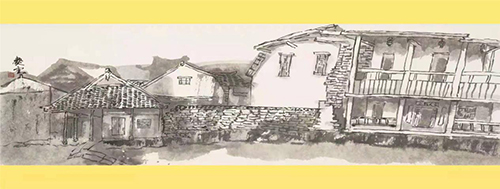

《張谷英村寫生》4

四、當代工筆水墨的發展與融合

當代工筆與水墨互補發展的關鍵是建立起和時代特色、時代文化相對應的關系,能夠反映新時代下的思維方式和哲學內涵。因此,我們需要站在當代藝術的立場與語境中去謀求當代水墨與工筆互補發展的可能性,去尋找中國畫不斷創新發展的新動力和新養分。

自產業革命以來,科技迅猛發展,城市化飛速前進,人類生活節奏日益加快,畫家們的創作理念和價值取向以及實現價值的方式都發生了很大的變化。這就要求無論是繪畫形式、繪畫內容還是畫面中所折射出來的文化內涵都要圍繞當代人的生存狀態、精神需求和審美取向來展開。從單純在筆墨中尋找形式到著力于圖示個性化,從形式與內容的主從關系到兩者的并重關系,畫家們逐步確立了新的審美規范和語言樣式。而且,當代繪畫從媒質選擇、形式表現到審美取向、精神內涵都由單一趨向多元與多樣,“多元共存”這一格局早已成為當代繪畫不可忽視的存在前提。

借鑒與融合西方繪畫可以作為傳統中國畫向現代中國畫轉型的一個方向和切入點。中國畫的造型是以線條為基本構架的,在傳統水墨畫中,線條以結構為依托成為表現的主體,因此很多水墨畫家將對墨法的拓展放在突破傳統的關鍵位置,同時注重色彩與制作、設計因素的有效介入。近現代畫家黃賓虹、李可染、傅抱石等都在此方面進行大膽的嘗試,并開拓出屬于自己的畫面樣式和筆墨語言。在工筆畫中,線條的表現力相對弱化,色彩以結構為依托成為表現的主體。與水墨畫不同的是,色彩對結構的依托是以面的方式,其造型與結構方式帶有一些裝飾化的傾向。蔣彩蘋、何家英等都是這一觀念的先行者,都對中國工筆畫的創新改革起到重要的作用。

《張谷英村寫生》5

工筆畫以其對事物表現的細膩、精微,多層次反復性的表現容量大以及語言摹擬力強的特點,表現出較強的融合吸收現代文化以及各種語言技法的能力,其材質特性所具有的肌理和色彩魅力是水墨畫所不具備的。因此,工筆畫比水墨畫會更為容易的進入現代化語境。同時,古代文人畫所達到的高度使水墨畫語言的現代轉化成為一個時代難題。所以工筆畫的發展路徑并不比水墨狹窄。

在當代語境中工筆與水墨各有優勢與劣勢,這使兩者互補互融成為必要。其互補性則在于:工筆困受限于傳統形態的制約不能充分顯露畫家的情感,所以應借鑒水墨的寫意性加以突破,著眼于“象外之象”。水墨則需借助工筆制作的嚴謹性和色彩意識走出僵化的傳統模式。水墨與工筆的互補性還建立在對兩種語言形態相依相生的認識上,調整兩種語言關系和比重是建構新機制的重要環節。

工筆畫中的寫意性正逐漸為畫家所重視,工筆畫家以洞窟壁畫、民間繪畫等為傳統資源加以生發,進入一個表現手段豐富的創造空間,諸如拓印、噴灑、貼箔、拼貼、肌理、砂紙打磨,用刀、木等硬物在畫面上刮痕做效果,在突出用色的前提下,重視開發用筆的過程中出現的隨機幻化的趣味性,廣泛吸收水墨畫中有益的技法,用寫、積、撞、沖、洗、擦、拓、揉等方法,加強筆跡和肌理的抒情性、可讀性,增加畫面的表現容量,提供更為豐富的視覺感受。中國傳統的色彩應用在視覺的豐富程度與表達心性情緒還有開掘的余地,如與水墨的互補關系中調整,充實與擴展色彩應用中色相、色度的變化與層次,一定能夠開拓出新的語言圖示與境界,盡管有的畫家仍鐘情于傳統工筆畫的線條,但他們在線條中已然融入了水墨的性、情、趣,借鑒水墨的色、墨混融,體現出用筆的寫意性更重要的是,畫家在這一過程中可以擺脫傳統技法中按部就班的枯燥程序,增加探索、發現、體驗的樂趣。

水墨畫革新則更需要變以往的“一揮而就”為“多揮而就”,需要增強畫面的制作和設計因素,借鑒工筆畫的理性控制和程序化制作,同時保留水墨的“寫”之意韻。水墨畫中的“制作”有時會被指責為帶有匠氣“工”。但我們不應忽視,一步步“做”的過程,畫家的情感已滲入到工具和材料之中,工具材料成為畫家感覺的延伸,畫家的性情、修養等隨之潛化到作品中成為具有個性情感的生命體,這使得水墨由書寫性進入到繪畫性。如何在融合中保持水墨的特有韻致是關鍵,尤其吸取工筆用色時,避免流于嬌艷、甜俗、膚淺。所以創作中要嚴格注意墨塊與色彩間的穿插、墨色重疊的先后、空間的分割等形式處理。

《張谷英村寫生》6

結語

審美觀念上的突破與超越必然帶動材料、技能、方法等方面的開拓和延伸,當代藝術家們只有跳出傳統繪畫思維模式的僵局,融入鮮明的時代特色才能夠有所突破發展。工筆畫必須要擺脫畫種的嚴格規定和程序的單一重復而進入強調個性體驗的時代,形式要素的深度提煉正逐步展開,克服表現形式單一、雷同、膚淺和缺少學術探索的弱點。水墨畫不斷吸收工筆畫在色彩和制作方面的經驗與優勢,擺脫傳統思維程式的縛束,不斷吸收新鮮血液,才能迸發出新的創作活力。我們必須要看到的是,工筆與水墨畫都是現代中國畫極為重要的組成部分,兩者既有各自鮮明的特色,又能夠互為補充、,融合發展。深刻認識兩者的特性,并結合時代特征加以歸納總結,對消解畫家對繪畫門類限定的慣性思維,開闊畫家的視野與思路,促進當代中國畫的多元化發展具有重要意義。

1 宗炳《畫山水序》,俞劍華《中國古代畫論類編》1957年

2 顧愷之《論畫》,俞劍華《中國古代畫論類編》1957年

3 潘天壽談藝錄》浙江人民美術出版社 潘公凱 1985年

4《朱子類語》中華書局(宋)黎靖德 1986年

5《唐五代畫論》之《歷代名畫記》,湖南美術出版社,何志明著 1997年

6《中國古代畫論類編》之《畫品》,人民美術出版社,俞劍華 1957年

7《中國古代畫論類編》之《筆法記》,人民美術出版社,俞劍華 1957年

8 見于蘇軾《又跋漢杰畫山二首》

9《雨窗漫筆》,西泠印社出版社,王原祁 2008年

10《溪山臥游錄》,西泠印社出版社,盛大士 2008年

張熱云2020年拍賣紀錄

張熱云2021年拍賣紀錄

作品參展:

2012年10月,赴美國西部創作及作品《廣濟橋》、《賽大豬》選送“三藩市嶺南文化藝術展”在三藩市展覽;

2016年,作品《大地》、《開心事》、《埔寨火龍》、《月夜》刊登于中國攝影家協會《中國攝影年鑒》(2016年度);

2016年,作品《埔寨火龍》中國攝影著作權協會收藏;

2017年4月,作品《牡丹》獲得由中國美術家協會和中國書法家協會“第四屆廉政文化書畫展”并獲優秀作品獎并在圓明園展覽;

2017年4月,在美國接受SINO TV電視臺的四集專題采訪;

2017年4月,受邀在舊金山市政廳為第二屆舊金山旗袍文化月在旗袍上現場作畫,并在《星島日報》刊登;

2017年6月,出訪馬來西亞創作,作品《大吉大利》在馬來西亞《詩華日報》《華聯日報》刊登;

2017年8月,主編了《發現城市之美-潮州》一書;

2017年9月,參加中國僑聯、廣州僑聯主辦“第七屆華人文化藝術節——海內外書畫名家聯誼筆會”在廣州現場作畫;

2017年10月,出訪印尼,作品《花開富貴》在印尼第十九屆國際潮團聯誼年會互贈禮品;

2018年,作品《十渡寫生·春江對雪》被刊登在北京大學藝術學院《2018中國畫教學作品集》教材;

2018年7月,《李家山水粵港澳巡回展暨李小可藝術工作室師生展》六人聯展在汕頭博物館展覽并接受書畫頻道的專訪;

2018年論文《工筆與當代水墨》刊登在中國國家畫院教學成果系列叢書《中國國家畫院2018訪問學者教學文獻》,并在人民日報發表;

2018年5月,作品《春暖花開》在加拿大溫哥華舉辦的第九屆世界廣東同鄉聯誼大會禮品;

2018年6月,出訪巴拿馬,作品《和諧》贈送全球華僑華人促進中國和平統一大會巴拿馬主辦方;

2018年7月,作品《江山雪霽圖》、《十渡寫生》、《十渡秋色》在北京大學藝術學院為期三年展覽;

2018年9月,作品《林舍外》在全國人民政協報出版的《畫界》刊出;

2018年10月,作品《清泉出山》刊登中國致公黨網站并在致公黨中央畫院展覽;

2018年10月,作品《荷香》在深圳“世界潮人書畫精品展”展覽;

2018年10月,作品《登高見山水千里》在國家游泳中心(水立方)舉辦的“盛世美圖·僑韻北京——紀念改革開放40周年書畫展”展覽;

2018年10月,作品《清泉出山》、《桃花春水》在延安紀念館“情系延安·大美延川——中國書畫名家邀請展”展覽;

2018年11月,全國人民政協報社出版的《畫界》刊登《大道至簡 筆墨獨到—張熱云國畫山水》畫界理論;

2018年12月,接受《孩子》雜志專訪《注重精神底子的畫家—張熱云》;

2018年12月,作品《荷韻》捐贈珠海市婦女兒童福利會“2018慈善之夜”慈善拍賣;

2018年12月,廣東省僑聯出版《僑青》個人專輯;

2019年1月,作品《江山雪霽圖》在北京潮人海外聯誼會拍得20萬元全部捐助公益事業;

2019年2月,作品《錦繡家園》刊登在2月6日中共中央黨校《學習時報》春節特刊;

2019年3月,出訪新西蘭,作品《荷韻》贈送新西蘭國際潮團總會;

2019年4月,作品《大雪時節》入選中國美術家協會主辦“美好中國——二十四節氣主題創作中國畫作品展”并在宜興美術館展覽;

2019年4月,作品《幽塘荷韻》入選中國美術家協會“第二屆‘郵驛路 運河情’全國美術作品展(中國畫)”并在江蘇高郵市博物館展覽;

2019年6月,出訪斯里蘭卡,作品《蓮心荷畔 紫氣東來》被中國駐斯里蘭卡大使館收藏;

2019年6月,北京飯店舉辦個展,同時舉行的文化部主辦的亞·非民族文化友好交流活動中,代表中方向參加活動的非洲國家領導津巴布韋駐華大使沙瓦、津巴布韋商務部長斯里蘭卡文化參贊、幾內亞大使夫人布隆迪贈送作品;

2019年8月,作品《路過山鄉》入選中國美術家協會主辦的《“重溫經典”第四屆婁東(太倉)全國山水畫作品雙年展》并在江蘇太倉市博物館展覽;

2019年8月,《擬郎世寧小品》系列作品在意大利佛羅倫薩國際當代藝術雙年展展覽;

2019年9月,作品《蓮花》系列由中國駐斯里蘭卡程學源大使題字贈送斯里蘭卡西里塞納總統、卡魯議長;

2019年11月,榮寶齋出版《榮寶齋期刊推薦藝術家—張熱云》個人專輯,并發表《筆墨新風與新景——羅銘的藝術歷程與藝術風格初探》一文;

2019年11月,在意大利佛羅倫薩美術學院作“中國木版年畫:世界獨一無二的藝術”專題講座;

2019年12月,《榮寶齋》期刊刊登《陽剛大氣的南國秀女—張熱云的繪畫 苗重安》;

2020年1月,作品《錦繡山莊》入選中國美術家協會主辦的“時代丹青·全國第三屆現代工筆畫作品展”,作品在北京民族文化宮、廣東中山美術館展覽并被收藏;

2020年1月,作品《龍騰國瑞》刊登在1月24日中共中央黨校《學習時報》春節特刊;

2020年2月,作品《Winter fire》、《Sunset》被法國阿拉伯世界博物館、法國里昂軍事歷史博物館收藏;

2020年7月 ,作品《溪山水清秀》入選中國美術家協會第三屆“郵驛路 運河情”全國美術作品展(中國畫)并在揚州市美術館展覽;

2020年10月20日雅昌香港“2020秋季藝無止境書畫拍賣會”《花鳥》系列作品以135萬元拍賣成交;

2020年10月,作品《溪水美夢》入選中國美術家協會《悲鴻精神——第四屆全國中國畫作品展》并在江蘇省美術館展覽;

2021年4月,作品《追夢》入選中國美術家協會《不忘初心 繼往開來——第四屆全國新鋼筆畫學術展》并在上海逸仙畫院展覽;

2021年4月26日雅昌拍賣“中藏藝盛2021當代保真專場拍賣會”作品《雅香》《玉蘭》《荷塘雅趣》《吉祥》《富貴吉祥》以142.4萬元成交。

2021年6月,作品《家鄉的小河》入選中國美術協會《大美漳州——全國中國畫作品展》并在漳州美術館展覽。