王闊海,中國新漢畫水墨藝術創始人。1952年出生于山東招遠市,1970年入伍,1989年畢業于解放軍藝術學院國畫系,現為中央國家機關美術家協會主席,中央國家機關書法家協會副主席,中國美術家協會第七屆理事,中央電視臺大型高端人物訪談“影響力時代”欄目藝術顧問,中國畫學會理事,中國工筆畫學會常務理事。國家一級美術師。中國漢畫藝術研究院院長,清華、人大、榮寶齋畫院高級研究生導師。2018年榮獲中華人民共和國國家知識產權局頒發的國家發明專利權證書,成為建國以后中國畫技法獲得國家發明專利第一人。

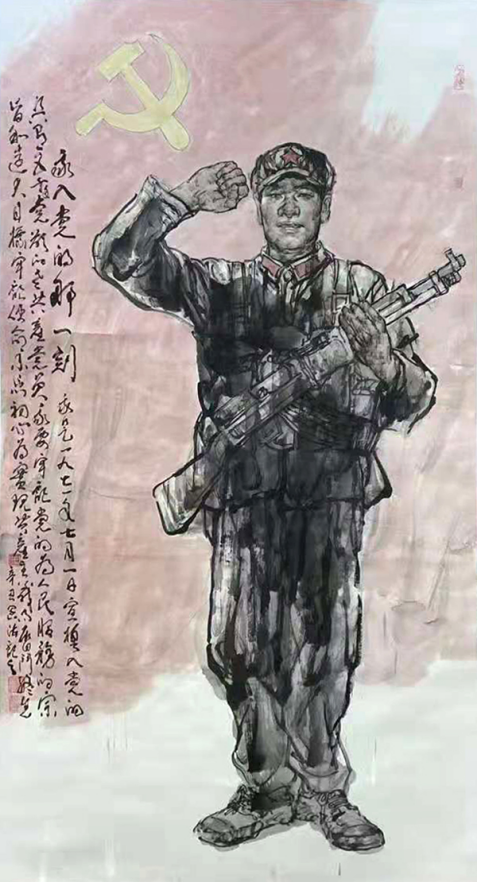

《我入黨的那一刻》

放筆直干“書”沒骨

——觀王闊海先生的“新漢畫”藝術

評論:吳永強(藝術批評家,四川大學教授、博士生導師)

看王闊海先生的作品,第一眼望去,我們便會聯想到漢代畫像石。順著這個聯想所指引的方向,我們將會穿越時間隧道,來到中華文明史的深處,望見對王闊海先生影響最大的傳統藝術因素。的確,漢代畫像石足以作為一個原型,讓我們從紛繁復雜的當代繪畫中辨認出王闊海先生獨具風格的作品。他的藝術也因此被譽為“新漢畫藝術”。

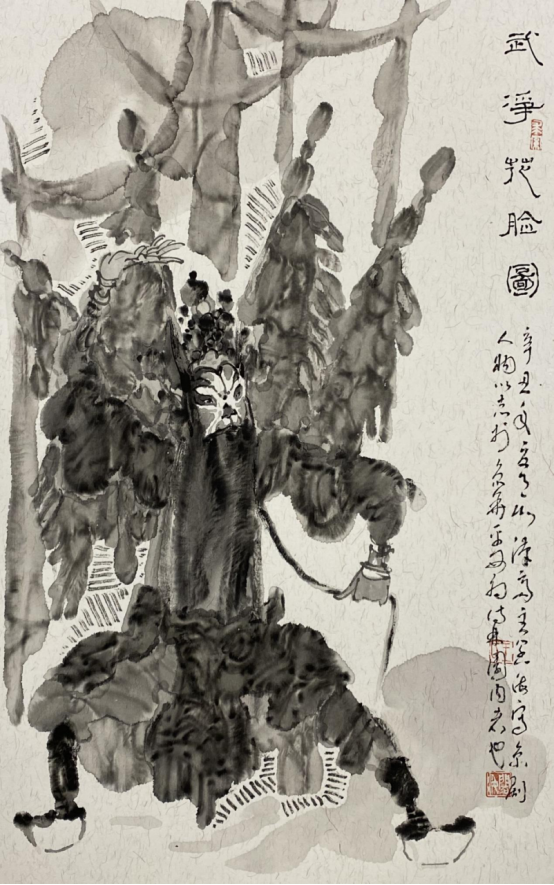

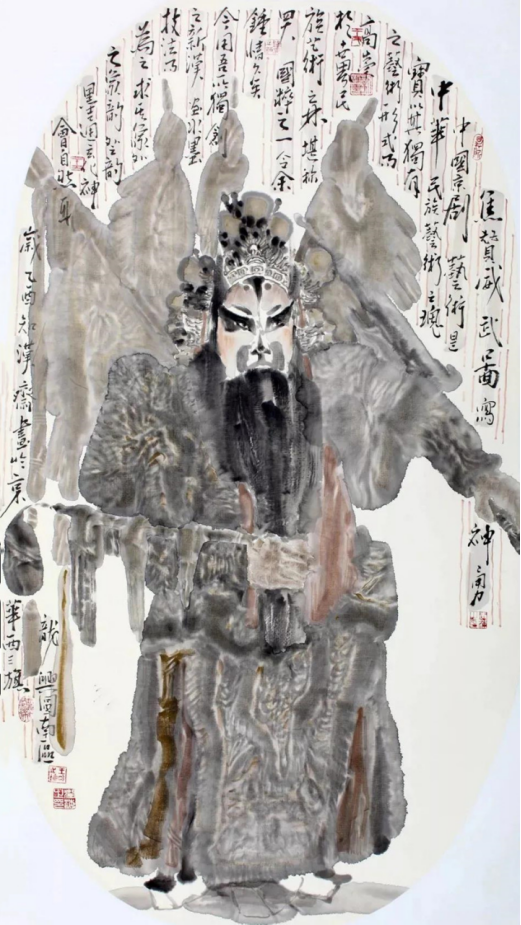

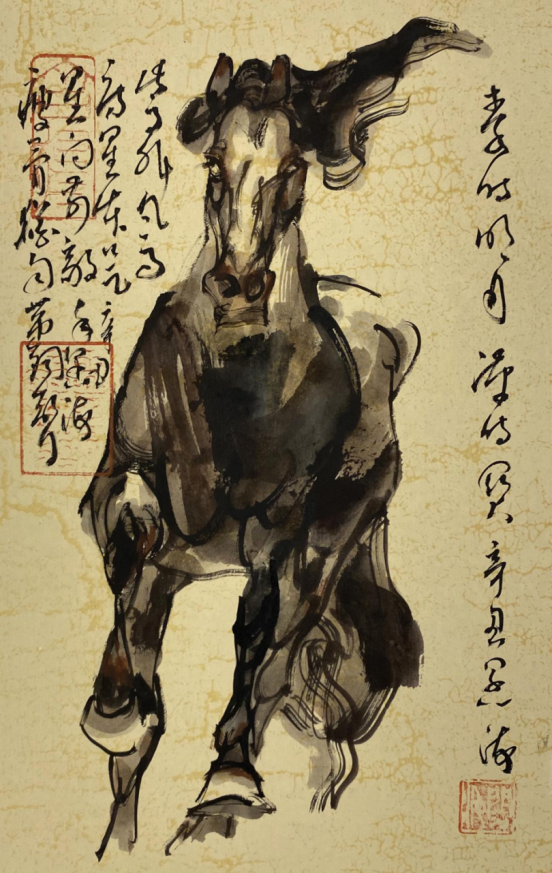

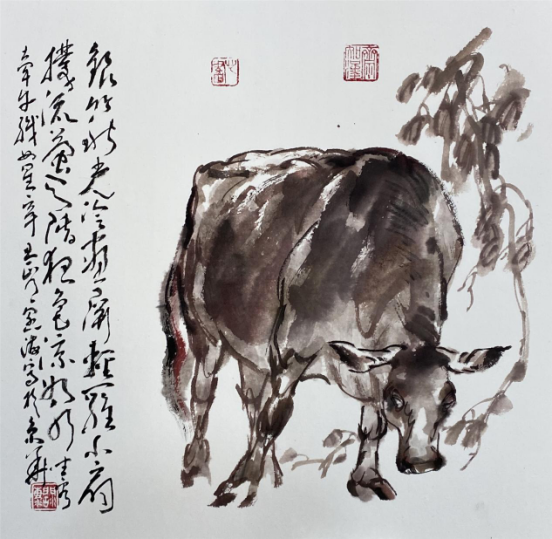

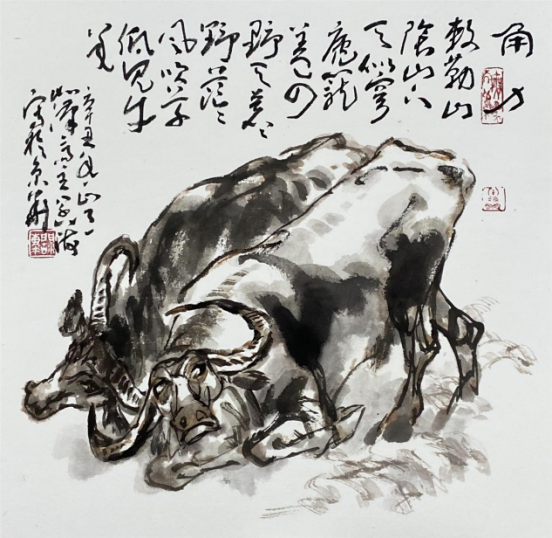

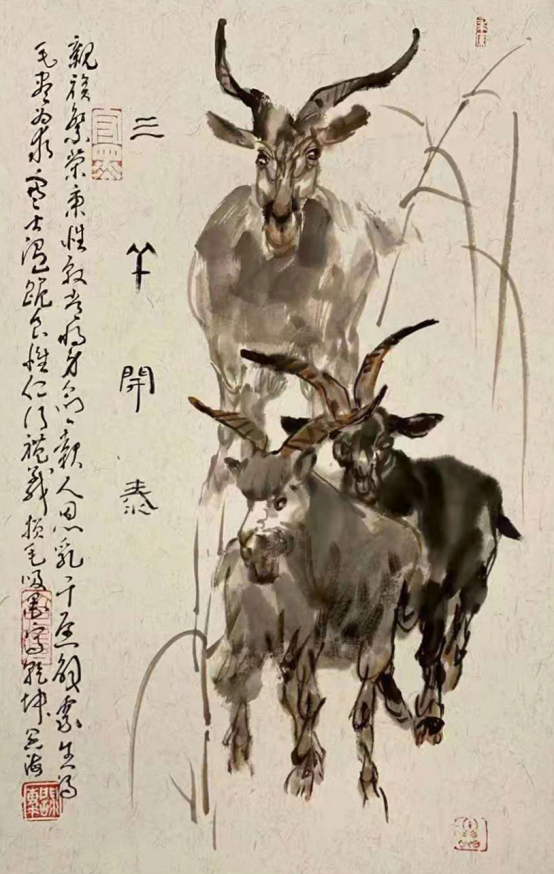

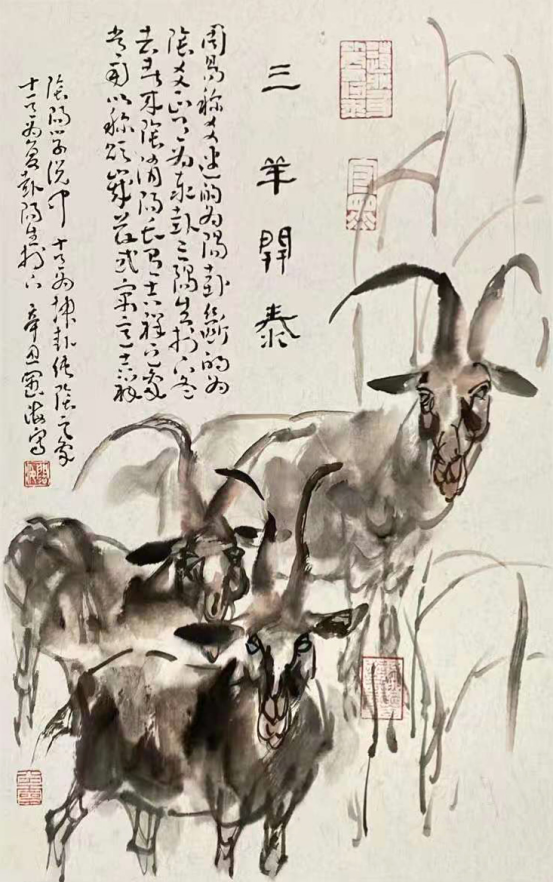

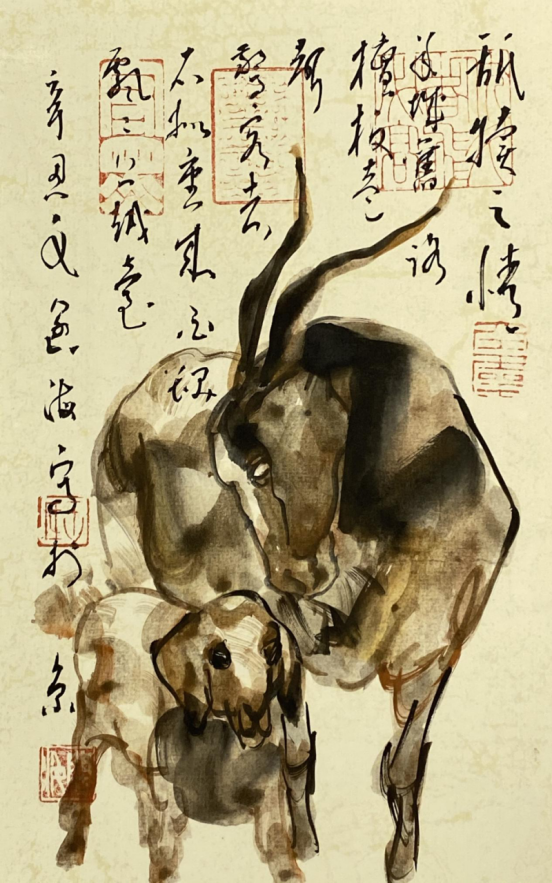

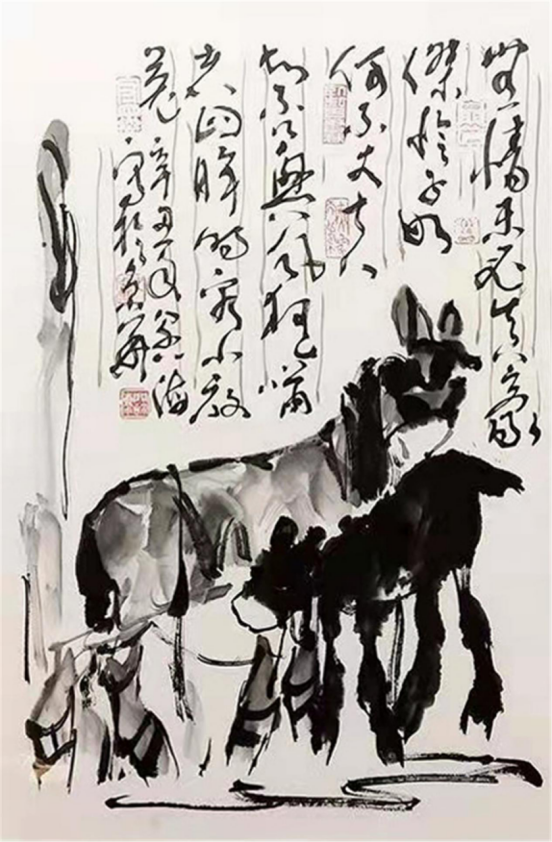

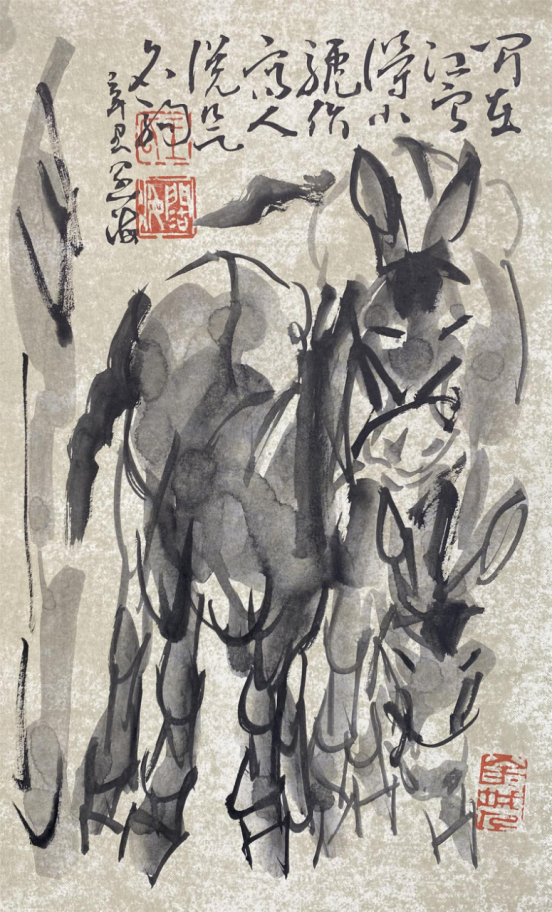

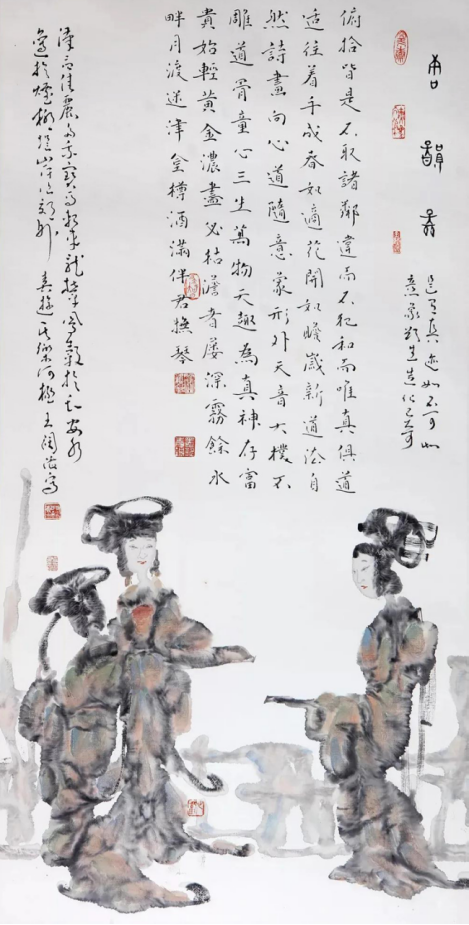

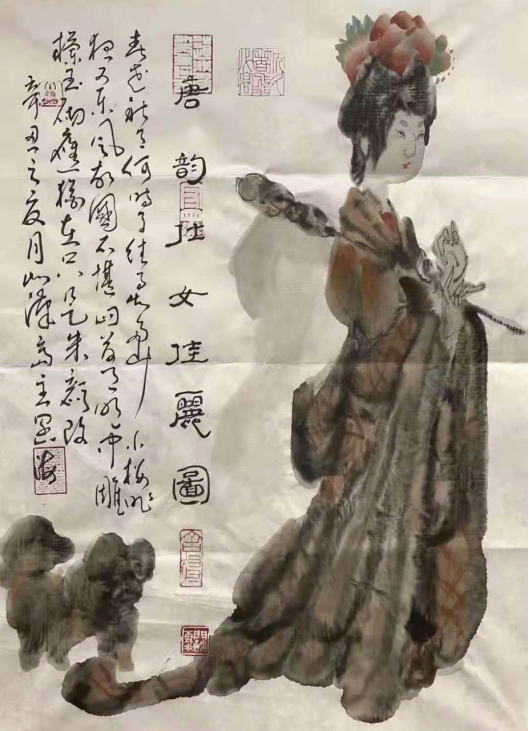

王闊海先生主要是一位人物畫家。半個多世紀以來,他的筆下出現過眾多題材的人物形象,涉及現實生活、歷史故實和神話傳說,涉及戲劇舞臺、詩詞意境和哲思理趣;其中有古代的文臣、武將、仕女和貴族,有今日的將軍、戰士、鄉鄰與少數民族同胞;有對崢嶸歲月的追憶,對和平年代的詠歌;有將士們氣壯山河的吶喊、驚心動魄的戰斗,也有日常生活的風俗與普通人的勞作……其造型和語言風格首先是因主題和題材要求產生的。例如,其軍旅題材的作品,蒼勁而有力度;其風俗場景、家畜形象和戲曲人物,活潑而有靈趣;其博古系列的作品,遠逸而散發出高古的韻味。因此,整體地看,王闊海先生的作品盡管形式豐富多樣,但形式從不自行其是,它們盡心盡責地滿足著內容表達的需要,從而與畫中的內容高度呼應,共同構成了一個美學整體。

但是,正如我們所熟知的那樣,藝術作品形式和內容之間的關系是一種辯證關系,內容決定形式,作為一般規律,當然是不錯的。不過形式也具有相對的獨立性,當形式要求行使其獨立的權利時,它就勢必顯示出對內容的反作用力。正是在作用力與反作用力的相互制約中,藝術作品才成為一個和諧統一的完美機體。王闊海先生的作品所具有的豐富的語言形式和造型風格,固然聽應了特定作品之內容表達的需要,可是,在其漫長的藝術生涯中,基于藝術家個性氣質和主體修養的語言風格仍然不可阻遏地生長起來了,這使他的作品呈現出變而有常的節奏,并經常以其對具體表達內容的反作用力而顯示出強烈的個性。

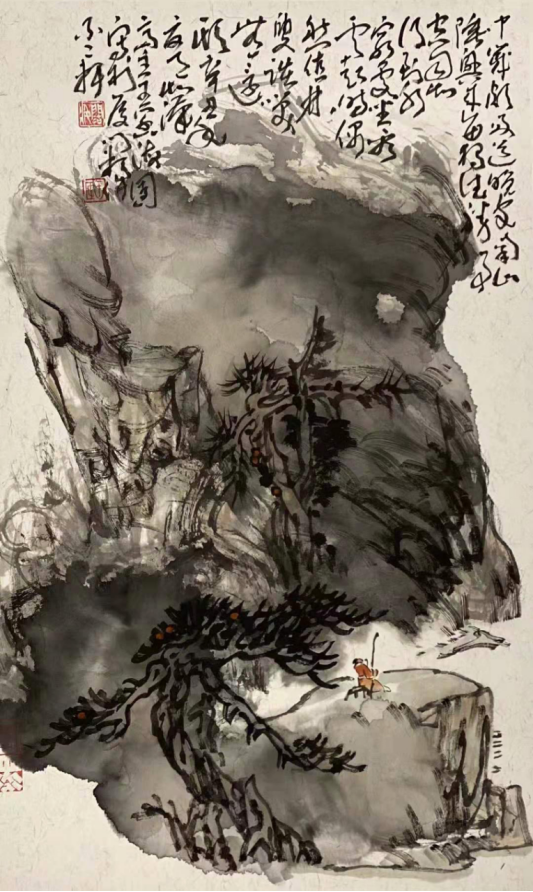

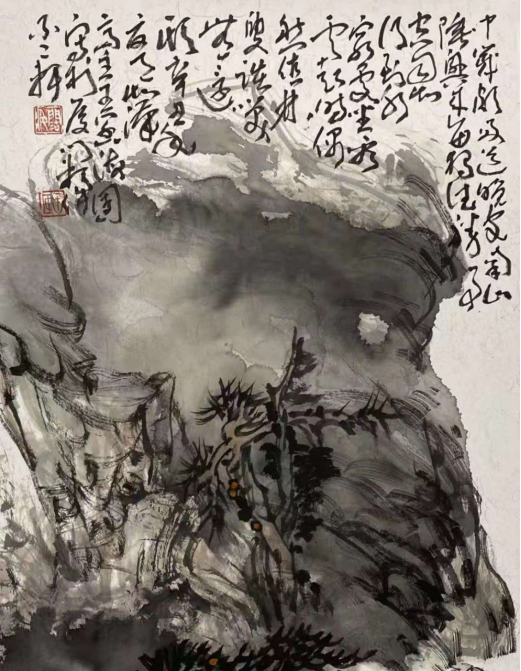

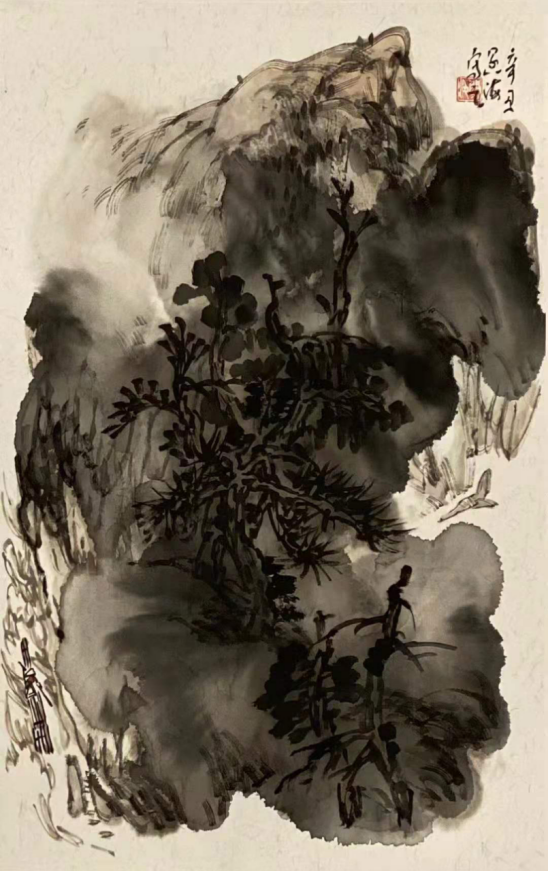

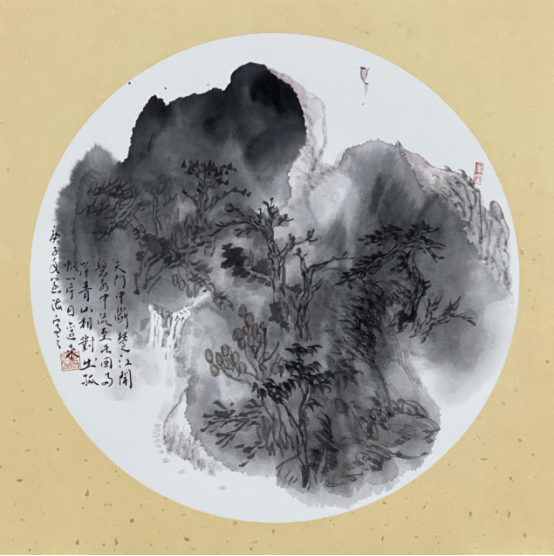

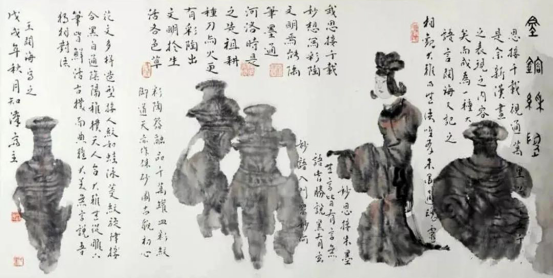

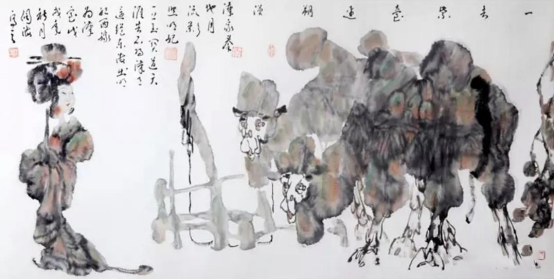

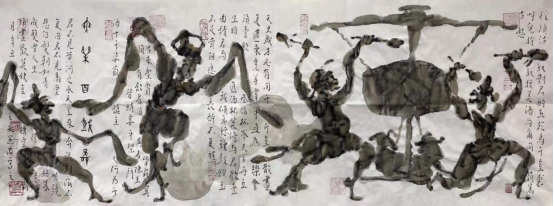

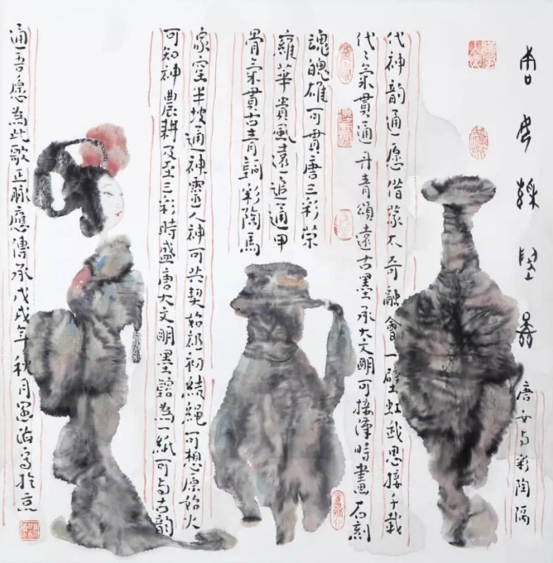

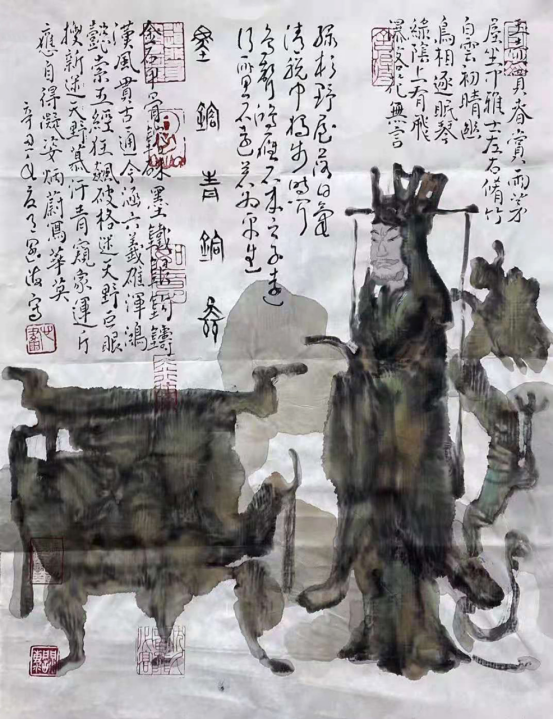

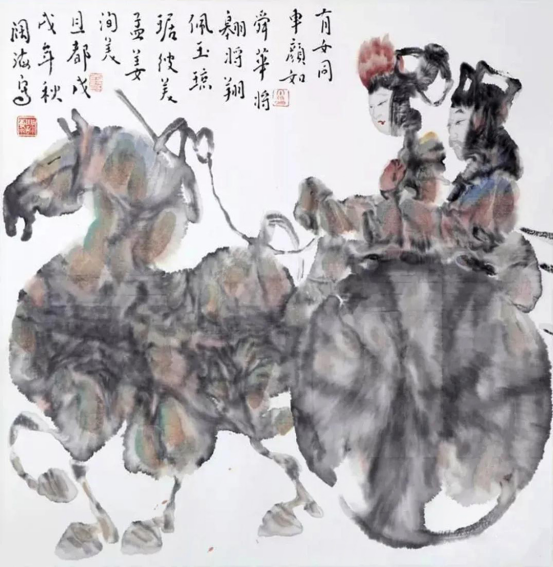

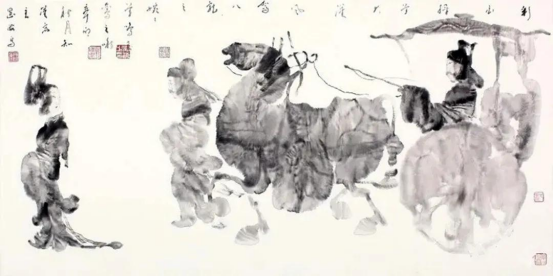

王闊海先生兼擅工筆與寫意、水墨與設色,但占據其作品較大比例的是寫意和水墨之作。即便是工筆畫,也常常參以小寫意成分,一變而為工中帶寫,外收內放的篇章。他的作品中也不乏敷彩流麗之作,但多數時候吝于用色,不是聽任墨分五彩,就是采用水墨淡設色,——或于粗筆濃墨中略施雜彩,或于淡墨輕毫中微染輕敷——直可把古人所謂“筆以立其形質,墨以分其陰陽”修改成“墨以立其形質,色以增其神采”。在他趨向于水墨寫意的畫面中,既有以線構形、僅靠蕭蕭數筆便能形完神備的白描式減筆形象,又有以線立骨、靠點線與皴染交織塑造的結構化形象,還有連勾帶染,變線為面的落墨式形象,同時有不假骨線、全倚潑墨、撞水形成的沒骨法形象。例如,其筆下的某些小品人物便是白描微染、逸筆草草之作;而表現革命戰爭題材的巨作《鐵骨剛魂衛中華》、《飛奪瀘定橋》等,則有線面穿插的復雜結構,它們將西畫的素描、中國畫的線條、暈染和皴擦結合一體,賦予了人物形象以充實的體量和綿密的質感,并使整個畫面取得了骨鯁有力、氣勢磅礴的效果;至于其《毛驢》等家畜系列、某些戲曲人物或詩意形象,卻將勾斫之法融入筆情墨趣,其揮運之處,但見筆與墨會、色隨墨應,酣暢淋漓。今天,在這一批博古題材的系列作品中,我們又見到了沒骨法運用的純粹之作。漢畫石造型在此被轉化成了水與光的幻影,共同組成了一個“新漢畫”的形象系列。

可是,如果我們僅僅把王闊海先生的“新漢畫”落腳到今天這個博古系列中,就未免太過表面化了。事實上,王闊海先生的創作之所以能憑著“新漢畫”之名獨自立門,是因為它們從漢代畫像石那里系統地傳承和轉化出了一個整體的藝術世界。其中既包含對畫像石所依存的那種漢代藝術精神的提取,也包括對漢畫石造型的借鑒。魯迅先生說,“惟漢代石刻,氣魄深沉雄大”,由此“遙想漢人多少閎放”,嘆其“魄力究竟雄大”。看王闊海先生的軍旅系列作品,我們也不禁會生出“深沉雄大”“多少閎放”的感慨;而觀其《毛驢》等家畜系列以及某些戲曲人物或詩意形象,我們又會想起魯迅先生同樣在褒揚漢代石刻藝術時所說的“毫不拘忌”“放筆直干”之類的贊詞。至于今天展現在我們眼前的博古系列,能夠讓我們將其與漢畫石聯系起來的,并不僅僅是其人物或者車馬造型,還有其內在的展放與生氣,它們同樣是——如魯迅先生所說——精力彌滿的投射。所以,就其與漢畫石藝術的淵源關系而言,王闊海先生的創作實為精神與形象的辯證統一體,雖然時有偏重,但兩者從未割裂。正因為如此,它們才成就了一個完整的“新漢畫”藝術體系。

魯迅先生說:“有精力彌滿的作家和觀者,才會生出‘力’的藝術來。‘放筆直干’的圖畫,恐怕難以生存于頹唐、小巧的社會里的。”王闊海先生的“新漢畫”,首先是一種“力”的藝術,它本于其個人旺盛的藝術活力,又受到時代偉力的推動。前者源于他對藝術赤誠的愛,后者源于他對自己所生活的這一片土地的眷戀。40余年的從軍生涯養成了王闊海先生對部隊和軍中將士的深厚情感,他對什么是“鐵骨鋼魂”有著特別穎悟。追溯崢嶸歲月,他用革命戰爭題材來表達對這種鐵骨鋼魂的禮贊;探源歷史長河,他在漢唐“豁達閎放之風”中尋覓到了這種鐵骨鋼魂的悠久文脈。他對中國傳統文化有著不厭倦的熱情。不過在他那里,中國藝術傳統不僅是宋元以降的文人藝術傳統,更重要的是追求力之美和大氣象的漢唐藝術傳統。他將漢畫石作為范本,以此追摹古圣、神會先賢,為托付自己心中的“力”的藝術找到了載體,為體驗“放筆直干”的快意開掘了靈感源泉。

王闊海先生的“新漢畫藝術”以漢畫石為原型,可是其土壤卻超過了漢畫石本身的容量。它以漢畫石的形神為主干,將根系一頭扎進民間藝術,一頭延伸到文人藝術,廣泛汲取營養,終于將自己培育成一顆大樹。前者包括皮影、剪紙、唐三彩、木刻版畫、年畫、浮雕、戲曲面具及行頭等;后者包括宋元以來文人水墨畫的豐富樣式,其中又以“沒骨法”為精粹。

一般認為,沒骨法始于南唐徐熙,成于徐熙之孫徐崇嗣。雖然《宣和畫譜》有載西蜀黃筌《沒骨花枝圖》一件,《洞天清錄集》言其“真似粉堆,而不作圈線”,然而畫史仍舊遵從郭若虛《圖畫見聞志》之說,將黃筌推為勾填法的典范,以反襯徐熙的落墨花,故云“黃家富貴,徐家野逸”,是謂“徐黃異體”。這被認為是中國畫之分工筆、寫意的開端。但不論怎樣,徐熙的落墨花連勾帶染而成,的確為沒骨法提供了原始方法,也打開了寫意畫法的境界,畫家從此可以不受勾線造型的束縛了,多了一份表現的自由。當徐崇嗣易墨為色,用落墨花的方法來使用色彩,沒骨法便誕生出來了。如此看來,沒骨法的始基在于落墨法。而自晚唐五代以來,水墨畫勃興,以后一直受到推崇,從一種畫法逐漸演化為文人畫的至高審美境界。這一趨勢早在盛唐時期就已經開始了,王維就曾表示:“夫畫道之中,水墨為上,肇自然之性,成造化之功。”在這樣的觀念框架下,水墨就不再是一個創作方法論概念,而是一個繪畫藝術的本體論和價值論概念了。以此反觀沒骨法,其是否使用色彩,就不是一個重要的問題了。于是,梁楷的減筆水墨人物畫,青藤、八大、石濤等的花鳥畫,都可納入沒骨法的范疇,更不必說本來就以沒骨法名世的惲壽平、任伯年諸家的作品了。

王闊海先生的沒骨法自然有對上述傳統的繼承,但是今天這一批博古系列作品卻告訴我們,他在沒骨法的探索上已經走到了訣別前人的地步。我們看到,連勾帶染的線性式用筆在這里不見了,剩下的只有水漬和墨跡,以及偶爾閃現的微茫的色光。一種透明的水色調代替了傳統沒骨法的粗筆濃墨。無論人物、車馬、空間陳設還是人物手中的道具,畫中的形象似乎全由潑墨加沖水、撞水形成,可是這些方法的不確定性卻未導致輪廓的歪曲和形象的解體,觀其畫,遠望保持了畫像石完整的剪影,近看充滿渾厚的體量和富有質感的細節。但整個物像卻是透明的,仿佛背后承受著光的照耀。要是我們把民間藝術的因素考慮進來,則可能第一個對皮影戲產生感性的聯想,因為畫中的形象儼然是一團光,一簇影,影影綽綽,晃晃蕩蕩,如綻放的漣漪,剛剛成形卻又要消失,如躲在幕后的皮影,看得見卻抓不住。憑借出色的手感,畫家把一種非控制性力量,朝著它的反方向,演化成了一種可操控的力量,然而卻同時把可控與不可控兩者爭斗的余影殘留到我們眼前,令我們的注意力不敢松懈。

與其說這種不敢松懈的狀態是由于緊張造成的,倒不如說是由于我們被畫中的氣場攫住了。謝赫“六法”之第一法叫做“氣韻生動”,說的不是畫畫的方法,而是畫中的境界。在凝神悟對畫面的時刻,我們再也找不到比“氣韻生動”更合適的詞語來形容我們所看到的景象了。雖然畫幅有大有小,但無不有一股氣韻,貫徹中邊,溢出紙面,磁場般地將我們裹入畫中。接著,我們便能穿越時空,結伴古人,與他們一道出游、行獵、耕田,并見證到大地上曾經發生過的事件:秦時帝王出獵,“吾車既工”;唐時美人踏青,“態濃意遠”;漢唐古道上,佳麗們游龍乘鳳,卷起滾滾紅塵;望“畸人乘真,手持芙蓉”,我們嗅到仙風道骨的氣息;聽遠古之音,壯士放歌,我們感染到“滌穢濁兮存正靈”的浩然之氣;在墨色水痕的追問下,彩陶的古韻、青銅的輝光以及唐三彩的色溫,帶著時光的表情,將過去的故事娓娓道來。

要問王闊海先生的“新漢畫”新在何處,不用出聲,我們已經知道其最大的表現在于對沒骨法的創變,因為這一批博古系列作品已經給出了形象的詮釋。我們當然可以到古人、近人那里進行各種追溯,來說明王闊海“沒骨法”在傳承上的由來,例如王維、張璪等的破墨法,梁楷的潑墨法,居巢、居廉的撞水法,張大千的潑彩法等等,但是,在王闊海先生那里,所有這些影響因素都沒有成為束縛其手腳的程式,其作品面貌是新的,手法是新的,畫中各種沖突的發端與解決、各種微妙平衡的建立,都屬于他個人的。而且,這些作品中的每一幅都有持續穩定的效果,說明它們并非出自偶然,而是心手相應的產物。這同時說明,王闊海先生施用的沒骨法,系統性地超越了前人,已成為獨創化的技法體系,不僅為豐富中國水墨畫的表現形式,提供了一個資源,也可望作為一個成功案例,為中國傳統藝術的創新性轉化和創造性發展提供重要啟示。

王闊海先生對漢畫石藝術有著濃厚的興趣和深刻的研究,曾經寫作有四言詩《古漢畫石刻禮贊》10篇,圍繞漢畫石的產生淵源、藝術風范和題材內容,彰揚其“震古爍今,炳耀燦爛”的成就,《總贊》一節更以“送懷千載,孰接先賢?”之問,抒發了自己開創“新漢畫”藝術的宏大志向。在此博古系列中,我們可在《墨镕青銅》(之一)和《春耕圖》的題跋中分別讀到第一篇《淵引篇》和第八篇《生產生活篇》的選段。除了多篇自書詩文,該系列中的題跋更多地源于古代典籍,例如,另一件《墨镕青銅》的題跋輯自瑯琊刻石文,《隴西行》輯自漢樂府,《出行圖》輯自《先秦史七卷(卷五)》,《出獵圖》輯自先秦石鼓文,《遠古之音》源于東漢蔡邕,《長安水邊多麗人》源于杜詩,《畸人乘真》輯自唐司空圖《二十四詩品·高古》等等。無論如何,王闊海先生維持了詩文書畫統一的傳統中國畫形式,也許對他而言,這不是在堅持一種傳統慣例,而是在維護民族藝術的美學特色與文化品格。雖然深懷突破與創新的愿望,但他并不打算放棄傳統中的精華。這也許提供了一個象征,可幫助我們理解其面對畫中四處蔓延的反控制力,他如何能夠以控制力加以掣肘的主體依據所在。

但是,我們明白,要是沒有實踐上的功夫加以支撐,主觀上任何良好的愿望都是無用的。這時,畫中用于題款的書法提醒了我們。在這些由大篆題名、小草或行楷題跋的文字運動中,我們看到了融會秦簡漢碑、北碑南帖和古近諸家神韻為一體的書法造詣。正是這種造詣,形成“以書入畫”的格局,幫助王闊海先生將描繪變成了書寫,從而將中國畫的寫意精神身體力行化了。藉此,他順利實現了其主體控制力的表達,并成就了其“新漢畫”藝術的境界。

2020年9月2日于四川成都