【藝術簡介】

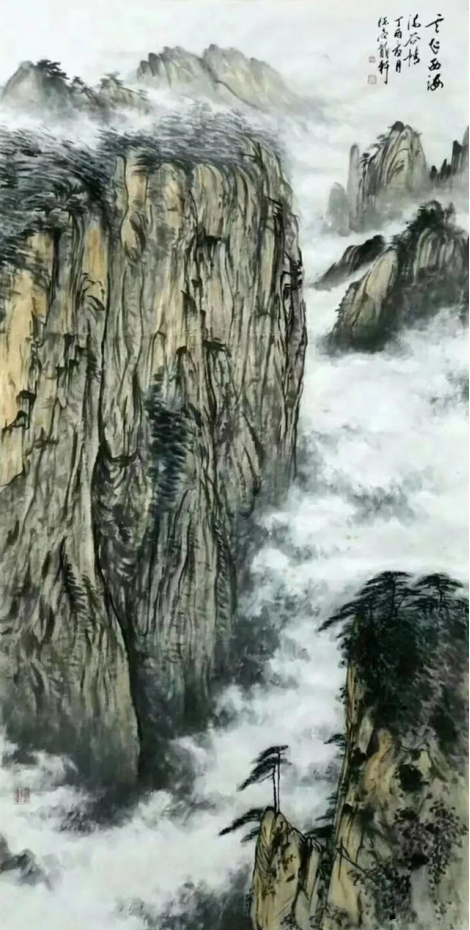

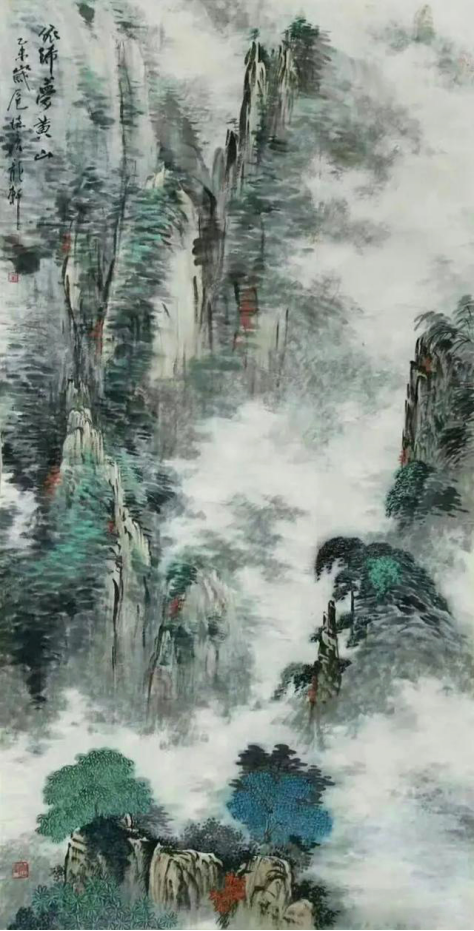

郭德亮:字龍軒,號自在堂主人,1941年生,山東定陶人,歷任中央文史研究館書畫院研究員、黑龍江省美術家協會理事、七臺河市美術家協會主席。早期畫現代人物,改革開放以來攻山水花鳥,花甲以后定格于“淡墨冰雪”,古稀以來多次登黃山寫生,試探一個新領域。

1961年,20歲,處女作《秋色火辣辣》獲黑龍江省二屆美展最高獎;1972年《豐收之夜》、1973年《到家》連續獲黑龍江省大展最高獎。《豐收之夜》分別被《人民日報》和《黑龍江日報》選登,《到家》入選全國美展;1993年,《神靜天水》獲“第四屆當代中國山水畫展”銅獎:2002年,《蔥鄉五月花成河》獲“紀念毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》發表60周年全國美術作品展優秀作品獎;《世紀關照》,2004年入選“紀念鄧小平誕辰100周年全國美術作品展”,2007入選“中央文史研究館書畫院首屆作品展”;2008年,《白山月華》入選“中華人民共和國六十周年書畫藝術成果展”;“2019、2020連續兩年應邀參加李可染畫院《臻美大觀》、《眾妙之門》當代中國畫名家學術邀請展”。

2008年,在原籍山東菏澤舉辦“郭德亮從藝五十周年作品回顧展”;近十年來,先后在北京、杭州、南昌,蘭州、青島、黃山、宣城、金華、義烏等地十多次舉辦個人作品展;部分作品流入美國、日本、韓國、泰國、馬來西亞和港、澳、臺地區,被社會廣泛收藏。

大雪尋痕——我研究畫雪

文/郭德亮

“大雪無痕”之說由來已久,古人畫雪也很少有人在雪上用筆,基本是在山野、屋宇、器物上留出一片空白就算是白雪了,諸如唐代王維,五代關仝、巨然、李成、范寬,北宋郭熙、王詵,南宋劉松年、夏圭,元代黃公望、明代文征明、藍英,清代華喦等無不如此;另有少數人施以白粉表現白雪,諸如明代沈士充、董其昌、清代劉度等則如此;彈些白粉以表現雪花又是古人常用的方法。縱觀古人畫雪,幾乎沒有人用筆墨直接畫雪的生動形象和雪的質地,僅只表現了一個整體的雪景而已。

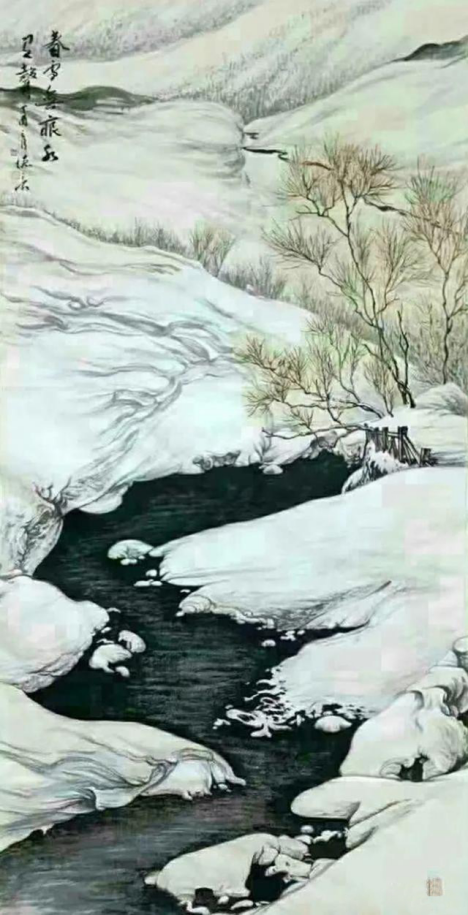

古人說大雪無痕,畫雪不畫痕,其原因是我國歷史上在高寒地帶生活的人們比較少,人們很少長時間、近距離的親近經冬不化的大雪,多數是在中原或江南偶爾看到下雪,且又匆匆融化,根本沒機會看到經久多變的高寒大雪。筆者18歲闖關東,在北大荒生活了半個多世紀,對雪有著很深的感情,由喜歡到描繪,花甲以來更把畫雪確立為我藝術創作的定位。因此也就進一步做了深入的觀察和研究,經常在大雪之后只身穿林登山,越野臨河,觀察拍照,發現了經冬不化的積雪在不同條件下形成的不同形態的多種痕跡,并摸索出不同形態的雪痕的不同表現手法,著力刻畫大雪不同形態的生動形象和不同時態的不同質感。

(1)物象痕。在無風的天氣,大雪飄飄悠悠地落地,厚厚的覆蓋在各種物體上,這些雪的形態隨著下邊的物體起伏變化,這便是物象痕。畫這種雪痕只需用淡墨勾出輪廓、皴染出起伏變化即可;也可以用淡墨隨形潑寫而成。針葉松上的積雪也屬于物象痕,但要復雜得多,需要一團一團地勾出輪廓,雪團的空隙處勾枝點葉,再作適當渲染方可到位。

(2)風線痕。風雪交加或雪后大風,大地或山坡上的雪就會隨著風向形成一條條、一層層不同形態,長短、隱現不同的雪線,這就是風線痕。風線痕多是流動曲折、隱現不一,所以適用流動曲折、輕重起伏的拖筆來表現,線條流動起伏、粗細長短多變,似龍似蛇,稱其為魚龍皴。如果寫意一點,則可用淡墨大筆潑寫。

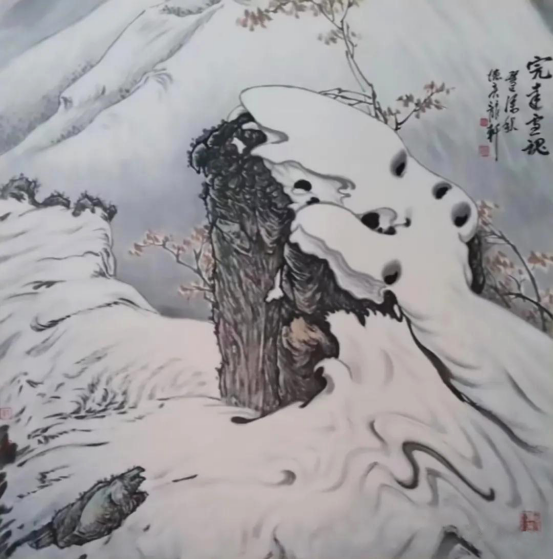

(3)風雕痕。突兀的山石上厚厚的積雪,經大風吹過,迎風面的雪被吹個凈光,背風面的積雪隨著山石的凸凹呈現出千奇百怪的形態,還可能剝蝕出一些形態、大小不一的空洞,象海礁石一樣,奇趣無窮,這些就是風雕痕。背風面存留下來的積雪的邊緣奇曲多變,可用曲折多變的淡墨線條勾出,略加淡墨皴,剝蝕的空洞則可以濃淡墨點積而成。裸露的山石則用傳統方法濃淡墨彩畫出,與背風的積雪形成鮮明的對比。背風的積雪用淡墨潑寫也可。

(4)滑落痕。陡坡上的積雪太厚時,往往會出現一些滑落,有的露出山體,有的現出缺痕,這便是滑落痕。滑落痕多不規則,適合用不同濃淡墨側峰皴檫而成。

(5)融蝕痕。早春二月,北大荒的積雪白天受到風吹日曬,便會一層層的融化,厚厚的積雪因為是多次層層積起來的,每次的表層都要堅硬難化一些,所以春天融化時就會隨著太陽的斜射形成一層層曲曲多變的、深淺不等的痕跡,有的象流動的云水,有的象嶙峋的山石,這就是融蝕痕。前者可以用中鋒、側峰、逆鋒、順鋒流轉多變的曲線加以適當的勾、皴、擦、點、染交互變化來表現,后者則適合用逆峰和挫峰推、拉、滾而成。

(6)垂掛痕。中原和南方只能見到雪融時垂掛在屋檐下的冰溜兒,從來也不會看到雪的垂掛,北大荒的大雪經大風吹過,房屋、山石、器物的背風面經常會形成厚厚的雪褥垂掛下來,十分神奇,這是雪鄉每年吸引那么多全國攝影、繪畫愛好者的重要景觀。垂掛痕可根據不同的形態用淡墨勾、皴、潑、擦、染多種方法來表現。北大荒的大雪經冬不化,在不同的情況下還可能形成更多更神奇的痕跡,我將繼續深入觀察,有更多的發現,畫出更多更好的作品,為我們民族藝術的發展盡一份責任。

(2014年1月于瑞雪堂)

真切·充實·正大·典雅

——喜讀郭德亮國畫新作

文/晁楣

郭德亮,1941年出生在魯西南那片貧瘠的黃土地,由于當時階級歧視,求學無門,18歲闖了關東。俊才有幸,到黑龍江以后,他考上了黑龍江省藝術學校,通過四年的學習,奠定了堅實的傳統基礎和過硬的造型能力,后來又進修完了中文,進過工廠,下過農村,先后從事美術,文學、新聞工作,一直是黑龍江省的美術骨干,擔任地方美術工作的領導者和組織者多年,退休后到北京發展,被聘為中央文史研究館書畫院研究員。郭德亮功底扎實,閱歷豐富,思維活躍,治學嚴謹,藝術創作喜人。

郭德亮是一位善于思考,富有感情的藝術家,他不贊成不痛不癢的空泛之作和裝腔作勢的無病呻吟,他主張“文以載道”。在他的作品中無不飽含著自己的真實思想和真切感情,許多作品如詩如歌、如文如賦,其意其情強烈感染著每一位讀者。

郭德亮熱愛生活,熱愛大自然,而且將生活中的一草一木以迭唱的形式進行強化,營造出深邃宏大的景象。他的諸多作品中都充滿了生活氣息,以真實和強烈的藝術境界給人以美好的享受和心靈的震撼。

郭德亮是一位有個性的畫家,他不滿足于重復傳統,他奉行“筆墨當隨時代”的古訓,他總是從生活中出發,深究造化,從傳統中精選適用的成法,或強化光大,或改造發展,來營造個性鮮明的嶄新藝術樣式,盡力以真情、新意畫出真切、充實、正大、典雅的藝術作品。

郭德亮感情豐富、思維活躍、技能全面,所以其藝術面貌是多向的。或奇崛超拔,或平淡天真;或嚴肅深沉,或輕快率意;或工筆重彩,或水墨淋漓;或濃積深厚,或淡出靈秀……

他畫了十多年蔥花,近些年的重點顯然在黑山白水。他的淡墨冰雪、點彩蔥花,密體重彩工筆牡丹都極具個性特點,在一定程度上發展了傳統,有一定學術性,是值得社會關注的。

郭德亮把自己的作品分為“白山黑水”、“黑土家園”、“夢回故園”、“華夏流韻”、“歲月之歌”五大系列,其繪畫各顯異彩,亮點多多,相信讀者看后耳目一新,快感有加。

花鳥畫欣賞