藝術簡歷|Art resume

王少川|Wang Shaochuan

1972年生于山東安丘。

1994年畢業于山東師范大學美術系。

1998年進修于中國美術學院國畫系。

2009年畢業于山東藝術學院美術學院,獲碩士學位,導師張志民。

2020年畢業于哈爾濱師范大學美術學院,獲美術學博士學位,導師盧禹舜。

現任教于山東工藝美術學院。

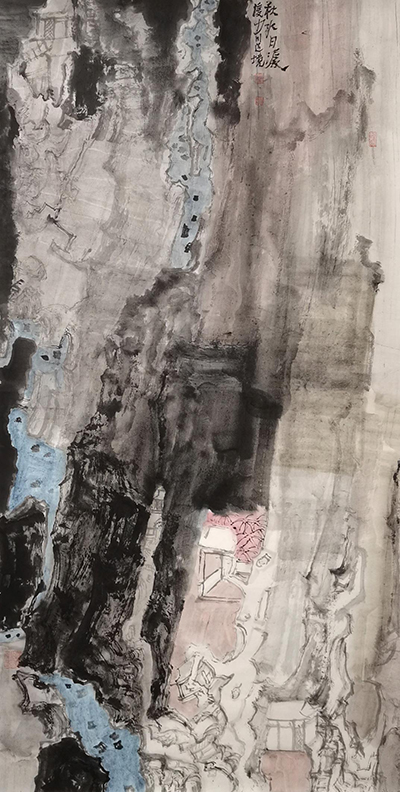

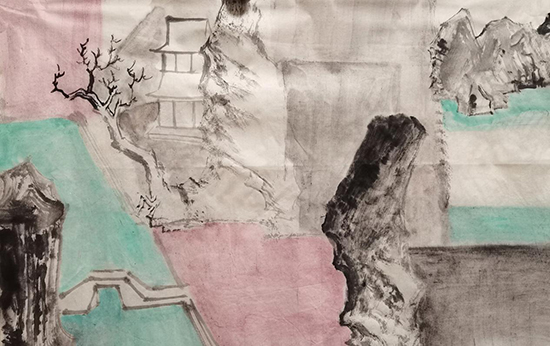

《秋水日潺湲》139×69cm 紙本設色 2020年

山川相繆

文/盧禹舜

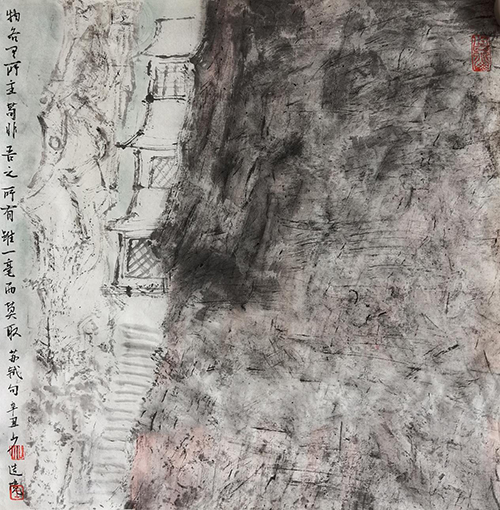

“山水”在中國文化中不僅僅是一種客觀的自然物象,在某種程度上,它還被賦予了一種具有哲學范疇的“自然”的意義。山水畫作為中國傳統繪畫最經典的科目,它的傳承與流變最有序、最有跡可循。在山水畫發展的過程中,它自身演繹著一種具有內在邏輯的傳承與變化的規律:每個時代之間有著內在的傳承與遞嬗;而在形式風格上,又有著明顯的時代特征。從這個層面上說,研習山水畫,必須對經典作品進行全方位的研究——既包括對作品外在形式的臨摹學習,也要從作品的情感、立意來揣摩畫面的一筆一墨是如何體現、表達作者的情感的。少川二十多年學習、研究山水畫的過程,無疑是沿著這樣的路子深入前行的。作為少川的老師,我對少川的作品比較熟悉。我們從他“意與古會”“江山懷古”等系列作品中可以看出他對于傳統研究的深入程度。比如,他對于山水畫理法、程式的把握,還有他對于以筆墨表現物象的深刻理解。“筆墨”在中國畫中同樣是一個超越了客觀物象而具備精神旨歸的作品的核心價值要素,具有獨立的文化品格和審美價值,既體現物象更表達情感。很顯然,少川在把握筆墨表現物象與意象這個度的過程中,更傾向于意象的表達。另外,少川在畫面筆墨的經營中,放棄了傳統繪畫的溫潤、和諧表達,而是將筆墨的濃、淡、干、濕要素作概括處理,使畫面呈現出一種強烈對比的視覺效果。他把這作為自己的一個藝術追求和試圖對傳統的超越,同時,這也反映了現代社會的一種審美需求。

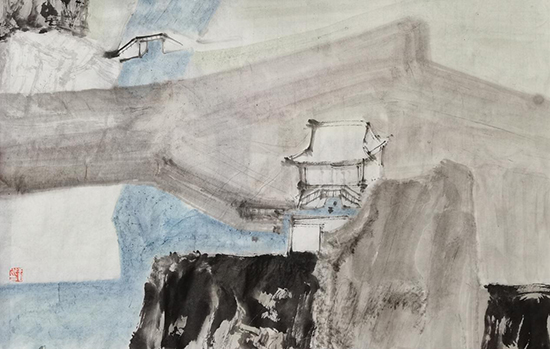

《山川相繆一》69×138cm 紙本設色 2020年

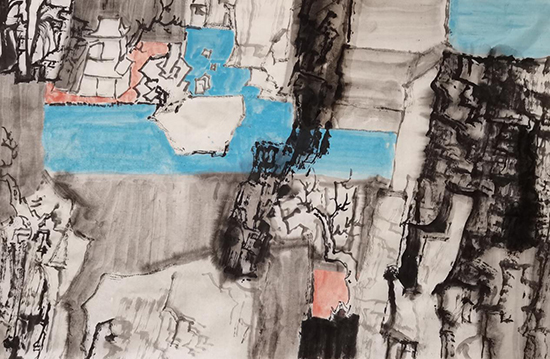

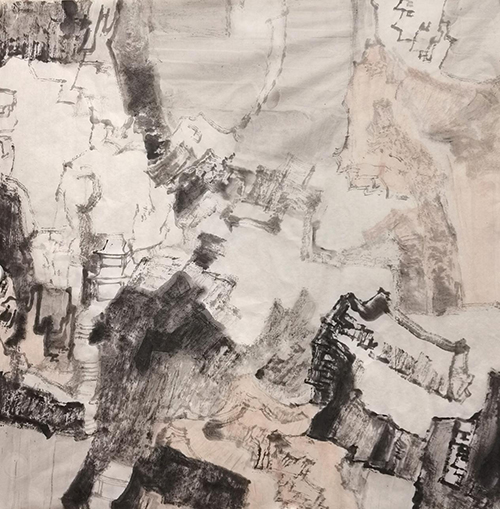

少川的山水畫呈現出兩種不同的面貌。一種是以簡單的樹、石、房屋作為畫面要素進行組合,畫面單純、樸素,以如何處理物象之間的關系來構思有意義的畫面。另一種風格相對復雜,雖然畫面要素仍是簡單的樹、石、房屋,但是在構圖上打破了時空及物象之間的正常秩序,物象之間相互穿插、相互生發,給人以荒誕、離奇的錯覺。這類作品如“山川相繆”“山河任我重安排”系列,其創作靈感源于中國古代佛寺壁畫及西方現代派藝術。無論哪種風格,與傳統山水畫的構圖形式都有明顯的不同。傳統山水畫構圖強調山有龍脈,水有源流,路有來處,要做到可居可游。南朝畫家宗炳把山水畫的功能歸為“老病俱至,名山恐難遍游,惟當澄懷觀道,臥以游之”。一千多年以來“可居可游,澄懷觀道”成為山水畫的重要功用和審美法則。少川的山水畫,擺脫了這種功用目的,將山水畫還原為純粹的審美形式,從而擺脫了傳統山水畫構圖的束縛,形成了具有現代審美趣味的山水畫作品。

《山川相繆二》69×139cm 紙本設色 2020年

李可染先生在論藝術美時引用孟子的話,提出“充實為美,充實而有光輝為大”。我們看李可染先生的作品更能體味到藝術的這種大美境界。藝術的大美境界需要畫家對畫面物象有深入而豐富的表現,惟如此才能充分體現畫家豐沛的情感投入,作品才能打動人、感染人。從這一點上來說,少川的作品需要從畫面的深入,情感的投入上繼續下功夫。另外,對比強烈和整體和諧是藝術處理的一對矛盾,前者可能使人感覺雜亂和孤立,而后者又給人以太平淡的感受。如何處理二者的矛盾,需要大量的藝術實踐及畫家的藝術悟性和審美能力。少川對于作品強烈對比變化的追求,導致有些作品顯得有些零散、孤立。

以上僅為對少川作品的簡要分析。藝術沒有成熟期,希望少川繼續鞏固發揚作品的優長,不斷克服改進不足之處,依靠自己的勤奮與悟性向藝術的大美境界不斷靠近……

《山川相繆三》69×69cm 紙本設色 2020年

《山川相繆四》69×139cm 紙本設色 2020年

《造境》45×69cm 紙本設色 2021年

《山川造境》45×69cm 紙本設色 2019年

《山川造境二》69×138cm 紙本設色 2019年

《夕陽山外山》45×69cm 紙本設色 2021年

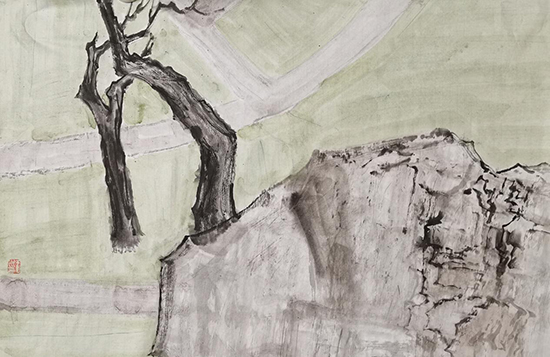

《早春》45×69cm 紙本設色 2020年

《桃花源》45×69cm 紙本設色 2021年

《天凈沙》69×139cm 紙本設色 2020年

《巖居》69×138cm 紙本水墨 2021年

《云靄》69×69cm 紙本設色 2019年

《秋月夜》69×69cm 紙本水墨 2020年

《山間明月》34×34cm 紙本設色 2021年

《溪山勝地》69×69cm 紙本水墨 2020年

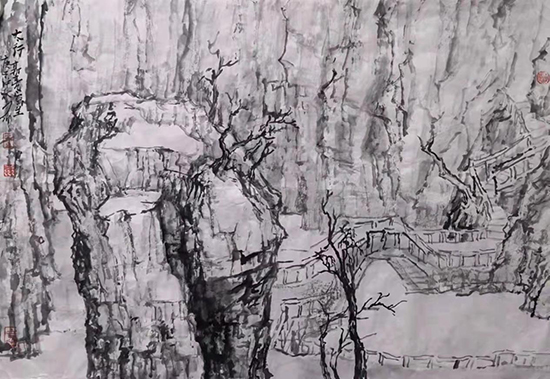

《太行寫生》45×60cm 紙本設色 2019年

《太行郭亮寫生》45×69cm 紙本水墨 2019年