藝術簡介

楊樹玉,又名楊一,

1974年生,河南大學藝術學院畢業,民革黨員,中國美術家協會會員,中國書法家協會會員,北京燕山國畫院專職畫家!河南省美術發展促進會理事!中國美術家協會福建創作中心常務理事,海峽兩岸和平文化藝術聯盟副會長,駐馬店市美術家協會副主席!供職于駐馬店市文聯!先后研修于清華大學美術學院,中國人民大學畫院,中國人民大學繼續教育學院!中國美術市場報藝術總監。

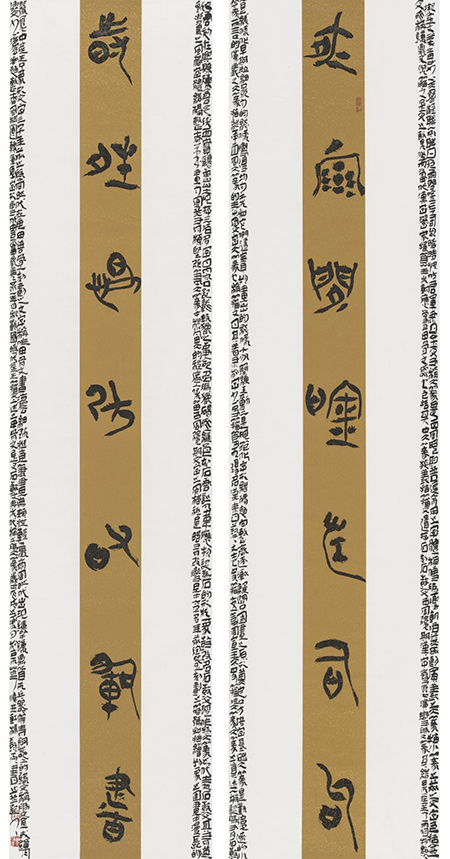

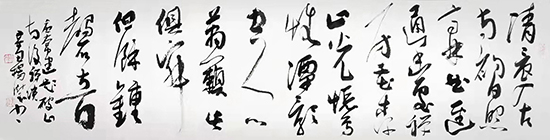

書法作品入展中國書法家協會第三屆隸書展,趙孟頫書法展,第三屆蘭亭獎,第四屆新人展,第六屆楹聯展,第三屆扇面展。

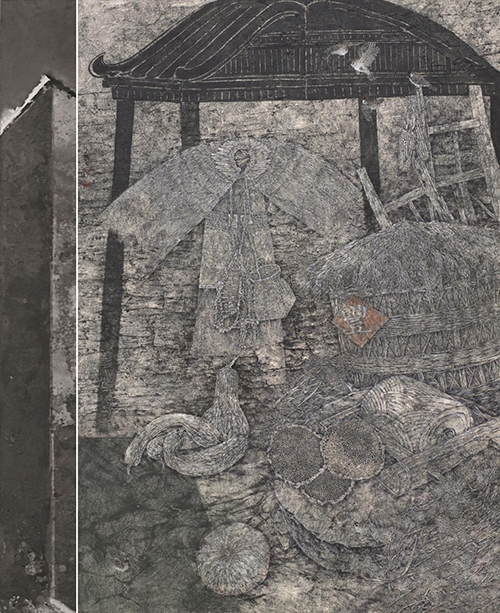

國畫【童年記事】獲2015年全國中國畫優秀獎,中國美術家協會最高獎;

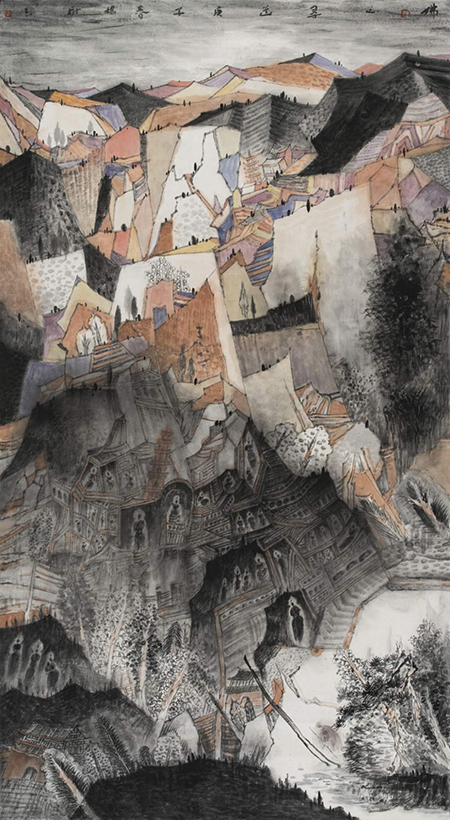

國畫【佛山蠢動】入展國際永樂宮大賽【中國美術家協會】;

國畫【春酣】入展“中國陶都,陶醉中國”吳冠中藝術展【中國美術家協會】;

國畫【常樂無極】入展全國“八大山人”美術作品展。【中國美術家協會】;

國畫【彝家吉日】入展全國“美麗新思路,定西翰墨情”全國美術作品展【中國美術家協會】;

國畫【山水清音】入展全國“水墨彭城”全國美術作品展【中國美術家協會】;

國畫【童年記憶】入展全國“朝圣敦煌”全國美術作品展【中國美術家協會】;

國畫【秋韻】入展全國第二屆丹青揚州花鳥畫展【中國美術家協會】;

國畫【遲日江山麗】入展“白山黑水,美麗四平”全國美術作品展【中國美術家協會】;

國畫【晨曦】入展“伯藝國年”全國人物畫展,獲入會資格,【中國美術家協會】;

國畫【家園回響】入展“郵驛路,運河情”全國優秀美術作品展,【中國美術家協會】;

先后在北京國藝館,商務印書館,北京天下收藏藝術館,河南博物院等多次舉辦個人書畫藝術展。作品被公安部,河南博物院、意大利都靈巴薩藝術中心等收藏。

篆刻:《網事如風》2cm×2cm 2017年

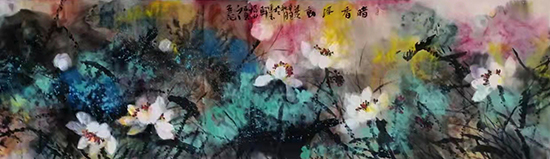

楊樹玉作畫時有書寫的快意,書寫時有畫畫的意味,這感覺有痛快淋漓盡致的狀態。點畫留香!

——范曾(中國國學大師、中國著名書畫家)

炫彩如夢 疏朗如風

——楊樹玉禪荷作品淺析

張本平

荷花是一個平常得近乎老套的題材,歷代大家名作眾多,楊樹玉選擇禪意荷花作為主要題材無疑需要一定勇氣。楊樹玉的禪意荷花無劍拔弩張之筆,無污濁濃重之墨,清潤通透而不流于輕薄,淋漓變幻而骨力自在,受到業內外人士及儒釋道各界一致好評,公認為水墨禪荷的引領者。

楊樹玉畫禪荷時常常選取荷塘一角,紅荷盛開,荷葉正仰欹斜有致,新荷殘葉相映成趣,水草漂動,塘水清澈,展示出一派盛夏蓬勃景象,幾莖新荷從水中沖泥而出,彼此錯落有致,偃仰多姿,有的盡情綻放,傾吐花蕊;有的含苞欲放,妖滴羞澀;有的初露湖面,清新潤澤,它們驅開曉霧,揺曳裾裙,舒展四肢,放開胸懷,盡情呼吸新夏的空氣,享受陽光的沐浴,迎接雨露的滋潤,竟相展示著青春的活力和美麗的姿容。那白里透紅的花顏在暗綠色的葉片的簇擁下更顯潤澤與光彩。那紅,如艷影出清漪,那白,如凝脂,清清透透,毫無半點瑕疵。用心去讀楊樹玉禪荷作品,不覺滿紙飄香,清新脫俗,使人備感神清氣爽。曲而不媚,濃而不艷,香而不膩,花態、花色、花格一并躍然紙上,猶如身臨其境,作者看似無意的抒寫為我們營造出“太液香風移滿袖,鳳池珠露浥仙裳”的詩情畫意,情真意切,韻味無窮。在詩情畫意之間使觀者更加深刻體會到畫家恬適超逸的氣質和優雅脫俗的品味。

楊樹玉的花鳥畫探索,無疑體現了傳統花鳥畫的現代轉換,體現了現代視覺方式對于傳統審美體驗的整合。他的禪荷不是追求出污泥而不染的文化寓意,不是表現孤高清逸的人格象征,而是體現出他對于田田清荷的獨具個性的視覺表達。他的作品,一反留白于用墨的荷畫,以“滿”、“密”、“實”為特征,或殘蓮秋葉密不透風,或秋藤枯蓬以荷花為留白,或雨落荷垂滿紙筆皴墨染,或月夜荷塘半影半蓮半墨半色。所謂“滿”,即構圖的飽滿和畫面置陳的豐滿;所謂“密”,即滿幅畫面密密層層,勾勾染染,不留空隙;所謂“實”,即筆墨所附著的形象切實,用筆用墨皆以形象為根本,收放自如而有度,揮灑隨意而不任意。他的創作是建立在心境的領悟,從他畫筆下的禪語,荷花、山巒、樹木,江水碧波可以感覺出他對佛洞悉與領悟,畫境流露出心“既隨物婉轉,物亦與心徘徊”建構在他深厚的文學修養和細膩的情感上。雖然畫意傳達的是古典的情懷,但我們還是被他獨特的筆墨表現力所吸引,從而進行心的皈依,心的修行,心的歸隱,心靈的沉寂。另外,他的禪荷對于山水畫語言的借鑒及山水畫境界的移用,正揭示了傳統花鳥畫作為文化寓意的消解。也只有在當下人們不再把“荷”作為孤高清逸的人格象征時,楊樹玉才能在禪荷的圖式個性中將環境的描寫納入視線,進而打破花鳥與山水的邊界,并移用山水畫語言進行境界的轉換。

楊樹玉的學術影響無疑在清荷圖式的個性整合上,但他同時也研習著山水畫。他的山水畫,講究大塊虛實對比,色墨并用,水色互滲,其意趣恰似花鳥畫的同化。但實際上,他在形成這種山水風貌之前,曾深入地探尋元明文人的筆法脈絡,他對于秀潤幽深筆墨的沾染,都一一呈現在他的花鳥用筆之中,或者說,在他并舉的山水與花鳥兩大譜系里,一直進行著筆法與審美意趣雙向互換的嘗試,是山水的構成修正了他的花鳥圖式。作為1974年出生的畫家,在其最終走上專業創作道路之前歷經磨練,但他和他這一代人在總體精神趨勢上是關注現實,甚至是滿懷激情地擁抱現實的。這就是決定楊樹玉的荷花在文化視點上和文人荷花作為遁世清高、孤芳自賞象征的巨大區別,這就決定了楊樹玉在傳統花鳥畫的現代轉換中追索視覺個性的自覺意識,是入世情懷,最終決定了他審美視點的轉移。七十年代出生的畫家,更加強烈地感到大眾文化對于精英文化的解構,甚至于他們本身就是傳統文化的解構者和傳統文化的現代闡釋者。楊樹玉的個案,正這是這其中一種解構與闡釋的環扣。

楊樹玉的墨荷透著一股強烈的人文風,其作品開創出了墨荷創作新趣象,耐品耐讀從其特有的構圖形式及墨荷精神實質,可以看出楊樹玉豁達的心境和舒展的創作狀態。此類作品從抽象的語境里孕育著豐富的畫風語言。這是一組最新的作品,畫家帶給我們的不僅是濃淡相宜的畫面直觀感受,更是當代墨荷創作的一股新鮮氣息。藝術的精髓在于抓住創作的本源,悟其之道,方可駕馭筆墨。藝術家正是以這種激情的精神向墨荷藝術深處探源,筆與線的交織,墨與水的融合,共同構建成了楊樹玉墨荷作品中的獨特藝術氣質和表現。其作品體現著傳統藝術追求中對筆與線,墨與水的最高藝術追求。正是在這中凸顯中,他作品中浪漫氣息撲面而來。雖然他的墨荷作品更多的傳達出的是具有現代審美特質的意味,但當我們更細心和深入地品味他的作品的時候,我們會發現他的筆尖墨端所流露出來的依然是一種具有傳統人文之美的藝術氣質。總之,無論他的彩荷還是墨荷作品,筆者仔細品讀后,認為有以下幾個特點:

首先,楊樹玉的禪荷作品具有鮮明的標新立異的個人性。其作品在水墨及彩墨技巧的發揮上可以說是匠心獨運,他筆下的荷花既簡約又繁雜,既概括又蘊蓄,像《雨意》《荷塘清趣》等,大巧若拙,拙中藏巧,他以墨賦形,試圖以墨的寫意來打破寫實對形的鉗制,給墨以大膽的表達,讓人產生空靈開闊,意境悠遠的感覺;其次,楊樹玉的禪荷具有超越平凡的精神性。他的作品沒有對自然的刻板的描摹,也沒有對中國傳統繪畫的生搬硬套,而是通過自己酣暢淋漓的筆墨,表達對現實的思考。在楊樹玉的作品中,蘊涵著當代知識分子最為珍貴的人文主義傳統。顯然,楊樹玉的作品從寫生而來,但又超越寫生。像《秋韻》《春酣》等作品,以筆立骨,以墨為主,收放自如,開闔有度,在從容自然中表現出行云流水般的節奏和韻律;其三,楊樹玉的禪荷具有與眾不同的高格調。在古代漢語中,“格”的含義是規范、標準和風格;“調”則指詩和音樂的韻律。在今天是指人或者藝術作品的綜合性風格特色,這種風格特色往往透露著某種文化背景,某種價值取向。繪畫藝術的“格調”,是畫家通過作品所呈現的一種氣象,是繪畫作品的精神元素與形式元素所建構的綜合性趨向。它反映著畫家的胸襟和趣味,取決于從事藝術的人的個性氣質、藝術修養和精神境界。在楊樹玉的禪荷作品中,無論是中堂,還是斗方,也無論是四條屏,還是圓光扇面,都顯示出其作品的高格調。線條舒暢,墨韻和諧,特別是表現殘荷之破漏之處,荷葉之轉折之態,有金石之拙。荷上之白鸛,意筆簡簡,卻如神來之筆,韻味無窮,具有高度的形式概括美感。

楊樹玉的禪荷系列作品,深得中國大寫意花鳥畫真諦。他善于將深厚的傳統文化功底與強烈的現代意識融于一體,不論在感受上,還是在表現上,都別出機杼,用筆渾厚奔放,墨氣淋漓酣暢,著意處,一絲不茍,放逸處,則點到為止,所謂在縱橫之大寫中注重細微處的用筆,達到了收與放的高度統一。顯然,在繪畫上,楊樹玉走的是一條深入傳統的道路,但他又是面向未來的,所以,他的禪荷作品耐人尋味。

(本文作者張本平系中國作家協會會員、中國美術家協會會員、中國書法家協會會員、中國文藝評論家協會會員、中國藝術創作院學術委員會副主任、中國書畫家協會副主席、鄭州市作家協會副主席、中原書畫院院長、《中原書畫報》總編,作家、書畫評論家,是國家任命的中國知識產權文化大使、享受國家政府特殊津貼的專家)。

審美理想的藝術創造

——讀楊樹玉的山水畫藝術

張本平

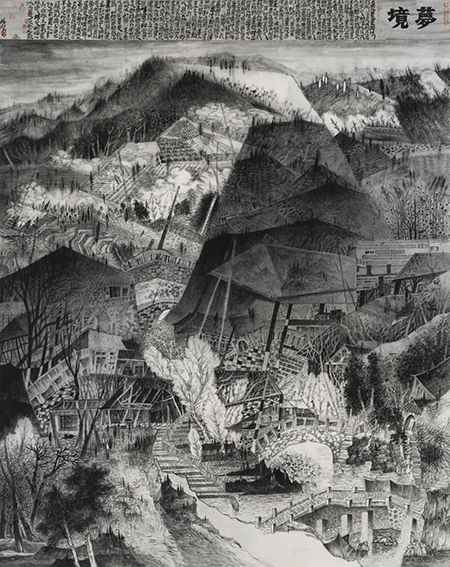

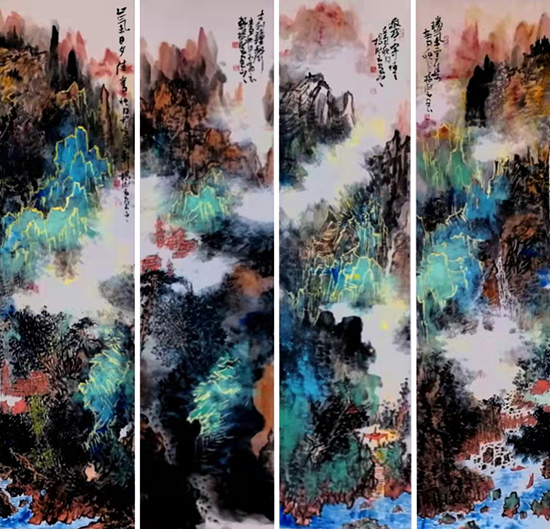

在當代山水畫家中,楊樹玉是一位非常有代表性的畫家。他的山水作品,從章法到筆法,從意境到技巧無不滲透著中國傳統的文化精神。這些作品承襲了傳統山水畫的精髓,其神韻、風范體現了“骨法用筆”“氣韻生動”的傳統審美觀。當眼光所及那每一幅優美動人的山水畫時,人們含蓄而又激動的心使風景變成了詩情畫意,讓人沉浸在與大地相融一體的無我狀態,給生活在都市喧囂人們的心靈注入一股不染凡塵的自然與純凈,無論江南山水之細膩柔美,還是那嵩山、太行之蒼莽雄渾,其神韻蕩激觀者心胸,于天地自然中放情,浸真情直性間忘我。

在審美理念上,楊樹玉與傳統山水一脈相承,表現出扎實的筆墨功底。他的筆墨雖然嚴格恪守前人規范,但卻運用得生動自由、從容不迫。因此,其筆墨間流露的并不是老而舊的氣息,相反,筆者從中可以發現很多富有時代感的新東西。比如他大都用淡墨,水份充足,水墨淋漓。但是,淡墨不代表筆力弱,楊樹玉用筆緩慢,力求線條沉穩,生澀中見蒼潤,迷茫里顯遒勁。在他的作品中,常有壯美雄強之景,以及一種奮發千里的激情。可以說,楊樹玉既是傳統文化的繼承者,又是開拓者。他將自然之感性,匯入古典美學之理性并有個人風格的特性,達到更高的境地。在多年的創作生涯中,他不斷探索著新的文人畫表現形式。其另辟蹊徑的個性面貌,使他很快在名家如林的中國畫壇脫穎而出。楊樹玉的創新,并不只在筆墨上、圖式上、肌理上、表現主義上下功夫,而是深入追究中國畫藝術精神與傳統哲學思想的關系,他抓住了在傳統文人畫中以暢神為依歸、以凈化心靈和提升精神境界為目標和方向,挖掘傳統,發揚光大。如此一來,他既排斥了盲目西化的干擾,又從深層挖掘并激活著傳統。其作品不僅開創了新的繪畫風格,而且把他推向了相當完美的境地。無論是濃墨重彩,還是疏淡和悅的筆墨,都仿佛融進了生生不息的宇宙之中,呈現出虛靜空靈之感。這些無不顯現著楊樹玉對中國傳統文人畫的哲學、筆墨和情感內涵的深刻思考。所以,他這個時期作品的內美是格調的,是情真意切的真實表達。

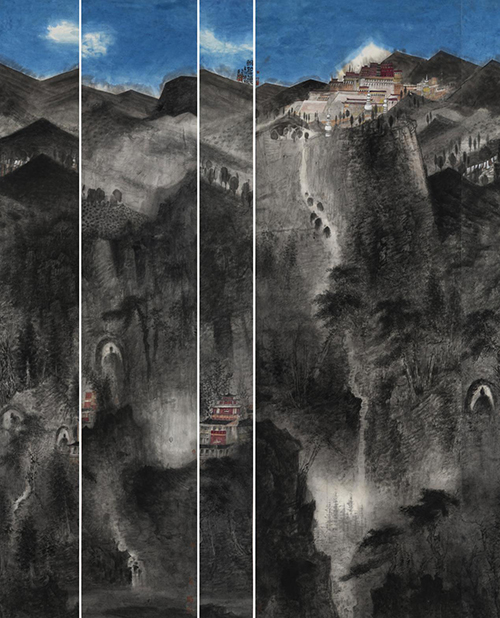

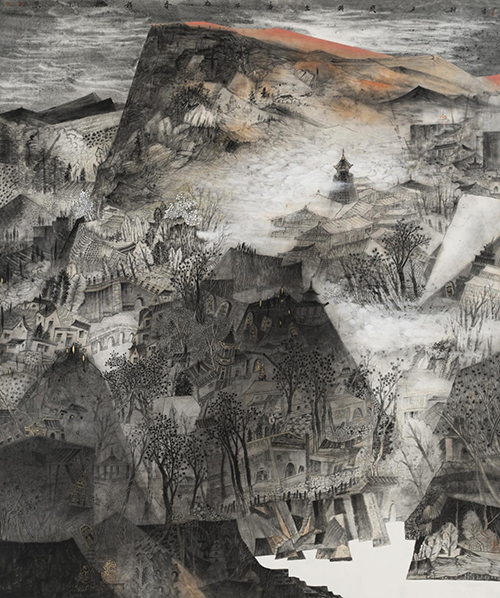

心有山水之人,必得一處好山水。縱觀楊樹玉的山水畫《古寺鐘聲》《留得古寺聽梵音》《佛山靜氣》等作品,別具獨特的筆墨語言和鮮明的個性風格,不同于傳統,也有別于他人,讓人很難用程式化的概念去闡述。無論從構圖,還是線條、墨色,都似乎處于太虛幻境,表現超出人寰、達于天際的至美至樂、寥無人跡、恍若隔世的境界。畫面如夢似幻,又似乎有一種萬古不變的靜,讓觀者神游其間,感受到一種發自心靈的安寧。這種藝術風格的形成并不是一日之功,而是通過他多年的藝術實踐得來。楊樹玉通過獨特的水墨語言表達自己內在的情感,其筆下的線條和墨塊都富有強烈的表現力和感染力,讀后讓人體會到那種“山外清光”和“風韻萬千。”

山水,乃天地間最有靈氣者,生命之氣流蕩在山川之中。楊樹玉通過對山水的描繪,來表達自己心中的修煉境界。所以他在山水畫創作中,有意弱化線條的作用,用淡墨勾勒山石樹木的輪廓,利用筆上的水分,使淡墨和宿墨在筆與筆之間滲透、交融。另一方面,他又從文化的角度,深入到筆墨的內部,用筆墨傳達自己本人對宇宙、自然、社會和人生的認識。在楊樹玉的作品中,始終追求的是一種高遠的意境和格調。可以說,畫家不是畫他眼中的山水,而是在畫他的哲學,畫他對世界的理解和體會。這種藝術理念非常合乎莊禪之精神,即藝術要反映人的生命感受。從哲學的角度上來說,中國文人畫最根本的內涵是以莊子的“自由”思想而展開的審美關系。而楊樹玉所追求的,可以說是一種個體的超逸精神,這一點,和元代名家倪云林有頗多相似之處。倪云林的畫也以高逸著稱,他主張抒發主觀感情,認為繪畫應表現作者“胸中逸氣”,不求形似。而楊樹玉的“逸”又是另外一重意義上的逸,他把個體的暢神與精神境界結合起來,使整體格局豁然開朗。于是在無數沉湎于山清水秀的顧盼中,他獨具慧眼地洞見到高山的秀拔奇偉,流水的激蕩飛逝不在于它的天性使然,而在于它承載著亙古以來無數游歷者的理想向度。

畫家心靈和筆墨是共生的,精神和技術是互動的。楊樹玉的藝術創作旨在面對困境與異化的現實,發揮其暢神——也就是精神逍遙的職能,藝術地營造一種擺脫異化、遠離困擾,進入“天人合一”的化境。旨在表現一種被過濾了的現實,一種活潑的生命意識,一種升華了的精神境界。他在表現對山水情境的微妙感動的同時,努力把欣賞者的神思引向悠遠無際的大化境界。其作品著重表現的是一種“象外意”,是與天地精神相往來的群體精神,是在更高的沒有煩擾,沒有困惑、沒有利害的宇宙詩境中獲得的靈魂凈化和精神自由。它在這種極具個性的表達中傳遞他恬淡豁達的人生境界,用一筆一墨抒發對大好河山的眷戀之情。

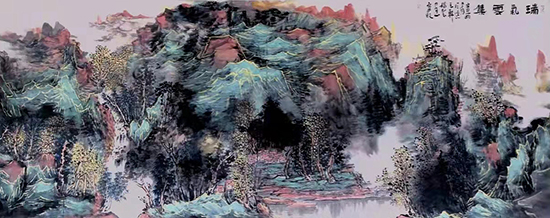

品讀楊樹玉的《古寺磐音》,他以質樸淡雅的手法描繪了古寺與大山美景。遠觀作品,畫面被滿幅綠色覆蓋,淺淡墨色營造的大山主峰,掩映在翠綠枝蔓背后,疏密有致,層次分明。奔涌而下的瀑布被懸掛山峰兩側,與上方煙云自成一體,凸顯了大山的“形”與“神”。楊樹玉延續了中國傳統山水的寫意精神,巍峨雄偉的山體幾乎占據了滿幅尺寸,頗有宋代范寬《溪山行旅圖》呈現的大山大水的氣勢,使觀者“遠望不離座外”,猶如神游其間。其自主峰山頂一瀉而下的瀑布,更是從側面體現了霧靈山的高、險、奇。楊樹玉不僅繼承了傳統山水畫的精髓,還在筆墨形式上有所創新。雖以綠色表現樹木,但每一筆都由嚴格的“線”來組成,高處山峰由一個個細長的矩形組合而成,瀑布沖擊的石塊都有著規則完整的形態,頗具現代感。范寬那種氣勢雄渾的美學特質,在楊樹玉筆下,有著新穎的表述,二者異曲同工、殊途同歸,同樣富有震撼人心的力與美;這幅《佛山蠢動》,沒有表現傳統山水的雄闊高遠與磅礴氣勢,而是另辟捷徑,通過描繪霞光映照的山峰,展現出一種壯麗、輝煌的筆墨氣象。歷代以來的山水畫創作比較講究意象上的郁藏幽深,格調上的氣韻悠長。楊樹玉卻能把山水的瑰麗和雄奇的一面表現得如此鮮活、自然,著實讓人感到不可思議。在畫家筆下,山嶺丘壑不再是靜默無語、暗沉厚重的自然物體,而是吞吐日月、火紅熾熱的精神載體。雖然丘壑山峰依然靜默無言,但那內在的氣勢與韻律早已化作霞光噴射而出。觀賞此畫,仿佛也隨著畫家來到霞光萬道的群山之巔,充分感受到那種火熱的激情。

“丘壑層巒疊嶂,萬道紅霞分明”。在這里,蔚為壯觀的丘壑不但極為壯麗輝煌,而且充滿了一種神秘感;他的《山水佳音》延續他一貫的創作風格,墨色層層積累,加水暈染,從而形成輕煙淡嵐的效果。為了突出主題,楊樹玉在畫面頂方安排了數間寺廟,右側的廊庭中,雜樹蔥翠的庭院中充滿著平淡、安穩的生活氣息。在技法上,楊樹玉有自己獨特的畫面構建方式:全幅以淡墨為主,概括遠、中、近景。此外,雜樹和巖石也被處理的平面化,與建筑的線條相配合,形成充滿極簡韻味的構圖方式,在傳統山水畫的基礎上加入了個性化的視覺經驗;楊樹玉筆下的輕煙山水獨樹一幟,表現出極大的創新性和開拓性。他的這幅作品《幽居圖》,大膽汲取后現代藝術的表現形式,既注重色彩表現,又注重筆墨技巧,在意境的營造上呈現出新時代的精神追求。此畫將嚴謹的創作態度與空靈的意境融會貫通。他用筆純凈而典雅,筆墨技法有根底又有創造,營造出一種虛靜空靈的藝術境界。畫面變幻有致,渾然化一的煙云水色中隱藏著一種純粹與透徹,就連那濃墨暈染的山林間也散發出一種淡淡的煙云之氣。畫中最具個性的赭石之色,乃是以淡墨虹彩渲染,仿佛在晚霞斜陽照耀之下,樹木、山石都在煙云嵐氣中搖曳。畫家之用筆、賦色出奇制勝,把煙云與山林融為一體,其藝術形式不落套更不落俗,自有一種玩味不盡之美。

山巒疊嶂,咫尺重深。“山水藝術”已成為人與自然對話的重要媒介。畫家楊樹玉通過自己的審美情操和人格風度在自己的繪畫中存護理想的溫情。游云漫卷,郁嵐幽彩,人情與山水共鳴。大山的幽深與奇偉如果在每個畫家的理想創新與審美探索下煥發出時代精神,那么“山水”的超然性意義也正在于此了。

(本文作者張本平系中國作家協會會員、中國美術家協會會員、中國書法家協會會員、中國文藝評論家協會會員、中國藝術創作院學術委員會副主任、中國書畫家協會副主席、鄭州市作家協會副主席、中原書畫院院長、《中原書畫報》總編,作家、書畫評論家,是國家任命的中國知識產權文化大使、享受國家政府特殊津貼的專家)。

名家點評

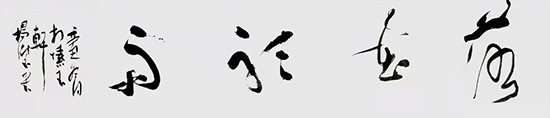

楊樹玉的書法基礎深厚,畫風很獨特,別具一格,具有新意!

——苗再新(中國美術家協會理事、中國美協中國畫藝委會委員中央文史館書畫院研究員)

樹玉的書法有很強的創造性,創造空間很強。很有伸縮張和延續性!在展覽上容易突出,引人注目。

——張繼(中國書法家協會副主席、中國人民革命軍事博物館美術書法創作中心副主任兼秘書長)

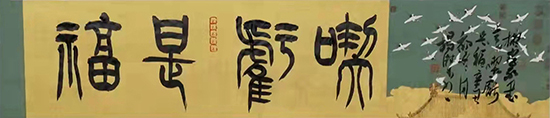

楊樹玉的大篆很具有書寫性和情趣性,對線條的理解和加工具有一定的升華,眼光很獨到!

——葉培貴(首都師范大學教授,博士生導師,中國書法家協會副主席)

樹玉的畫起點高,格調高,水墨高古,后生可畏!

——劉輝煌(中國美術家協會插圖裝幀藝委會委員公安部群眾出版社美編室主任)

中國畫有著它獨特的繪畫語言,其畫法,金石,繪畫構建成中國傳統文化的精髓,它承載著歷史滲透著中國文化的大。楊樹玉的繪畫就是再這條脈絡上承習古人在書法,金石,繪畫上全方位探尋品讀使得他在中國繪畫的語言表達上具有純正的筆墨技巧及繪畫素養。他的花鳥畫以書入畫墨韻與線的流動,透出書法的筆性及墨的沉厚與變化透出文人的氣息詮釋出其傳統的功力及自我的感悟。樹玉對中國畫的體驗是多重性的,其山水畫濃墨重彩在墨韻的變化中體現山的層疊及萬物繁茂與自然界的雄渾,用線書寫出山石的結構使其產生墨線交融的筆墨世界。并且在墨色上施以重彩,石青,石綠,赭色作為主色調從畫面上多以構成見長使畫面產生一種視覺得張力以奇入畫濃重與亮麗多對比出奇的主體來傳遞蒼翠玄妙的山水境地。外師造化,中得心源,讀萬卷書,體驗自然創造性地記錄對自然的再現。在他的書法及金石在臨習傳統經典的基礎上又有自己的發展,融繪畫以書,以書融繪畫是他追求的藝術境界,當感時代造化自然感悟與心久銘。

——王貴華(中國著名山水畫家,中國美術家協會會員)

樹玉的畫具有很濃的文人色彩。他畫花鳥也畫山水,故兩者相互借鑒貫通。因為他書法功力很深,所以在繪畫中體現出了成熟的線條之美,這正吻合了國畫中以書入畫的寫意性。所以他的畫是真正寫出來的,這也是中國畫的精神所在。

——吳建朝(中國美術家協會會員)

樹玉的書法剛健有法,揮灑自如,如噴涌之泉,似決堤之流。自如有加,英氣十足。給人以酣暢淋漓之感。其畫作構圖果最,用墨淡雅,出手有章,揮筆有度,意韻悠長,令人思緒萬千,經久回味難忘!

——丁福利(河南博物院副院長、二級研究員)

樹玉先生書畫皆能,常常通過嫻熟的技法追求博大渾厚的氣象,于散淡中出雅致,寓疾緩中見性能,自然天成。

——方玉杰(全國公安書法家協會副主席,中央國家機關書法協會常務副秘書長)