藝術簡介

陳小奇,男

湖南湘鄉人

1957年出生于永州祁陽。

先后畢業于湘鄉師范,湖南師大。結業于中國國家畫院劉大為現實主義水墨人物畫課題班。

師從朱訓德,任惠中,劉大為等先生。

現為:

中國美協會員

國家一級美術師

湖南省中國畫學會副主席

第五任齊白石紀念館館長

中山畫院院長

三社美術館館長

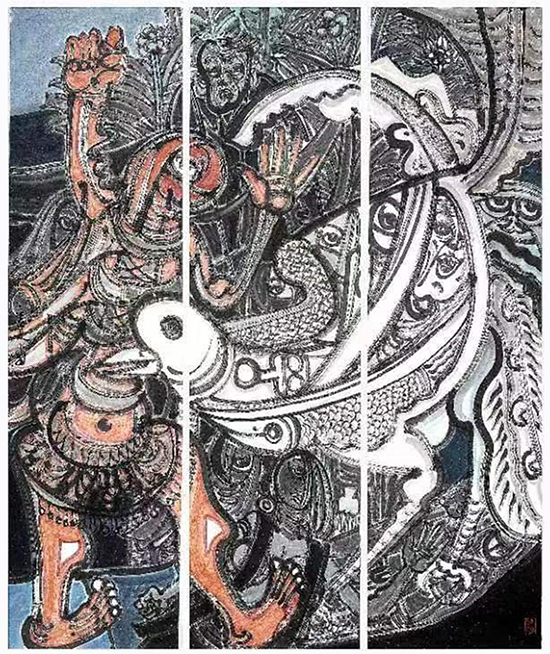

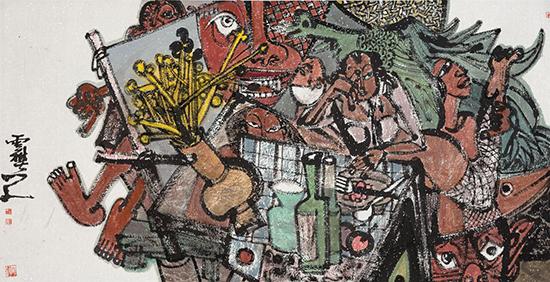

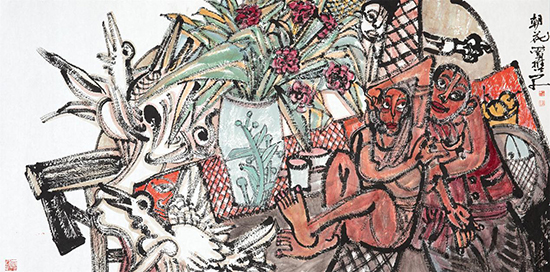

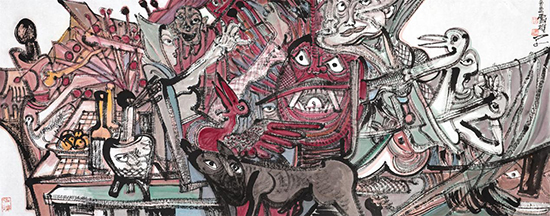

關于《翔》的對話之一

任惠中(當代寫意人物畫大家):

小奇你好!你近年創作了幾個系列作品,特別是《翔》畫得很好,很好看。我一直特別欣賞你這種思路,我們上次在海南,和文琦等還在說你。說你的畫越來越好,越畫越自由,越畫越有意思。請就你創作這幅《翔》的主題和暢想說一說吧。

陳小奇:

其實,我一直慶幸,在中國國家畫院現實主義水墨人物課題遇見了大為先生和任惠中老師,這二位導師影響了后半生的藝術。從兩位先生的藝術理念和藝術創作實踐中,我們直接或間接地感受到了,關于藝術領域里的新鮮感知。也感受一種“藝術哲學需要的創造力和發現新概念的活力……。”更重要的是澄清了一些關于中國畫領域里的一些長期擱置在我們胸襟中的迷惘,也解決了許多關于筆墨和技術層面的桎梏和羈絆,甚至碾碎了一些傳統文化中的陳規陋習對現當代藝術的約束性的鐐銬。就像波德萊爾確立現代性審美的方向:無常中的永恒和歷史的詩意。我從此后,便有了構建現代性審美的“癡人說夢”。我所理解的“癡人說夢”,就是應該“打破邊界,重構秩序”,完全進入一種具有宗教般虔誠的超越現實主義的夢幻境界。這種夢幻境界實際上就給藝術創作者以充分的自由與真誠。用平面化的構成意識,化三維為二維地去重構帶有隱喻意義的精神圖騰。而這種精神圖騰其本質既應該具有繪畫的本源性,又是創造者個人人生經驗和生命體驗的詩意性隱私符號。而這種隱私性符號的破譯和解讀,不應該也不必只有一個標準答案。一千個讀者就應該有一千個哈姆雷特。當然,我并不知道格林伯格對于美國抽象主義的重要性,是否與我的理解殊途同歸。

關于《翔》的主題和暢想,實際上是見仁見智的,這幅壁畫稿《翔》,緣起一只落戶我家陽臺上的一只珠頸斑鳩。那是去年新冠疫情在全世界蔓延的時候。那只斑鳩在我家陽臺筑巢,然后生了二粒蛋,然后孵化成二只小生命,前后約三個月時間,我和家人目睹了小生命的誕生、成長,最后跟隨它們的母親跌入江湖,開始了它們的悲歡離合。這種過程的神奇和諸多冒犯,讓我想起著名的生命哲學意義的三聯問:我們從哪里來,我們要到哪里去,我們是什么?

《翔》的誕生,與其說是一幅畫的誕生,還不如說是我對于生命的終極意義的哲學思考,以及自己對于來到這個世界,雖然屢經坎坷,卻仍然愿意裝逼般意氣風發地活著的僥幸心境或者精神圖騰。

關于《翔》的對話之二

周子榮(美籍華人,洛杉磯自由撰稿人,藝評家):

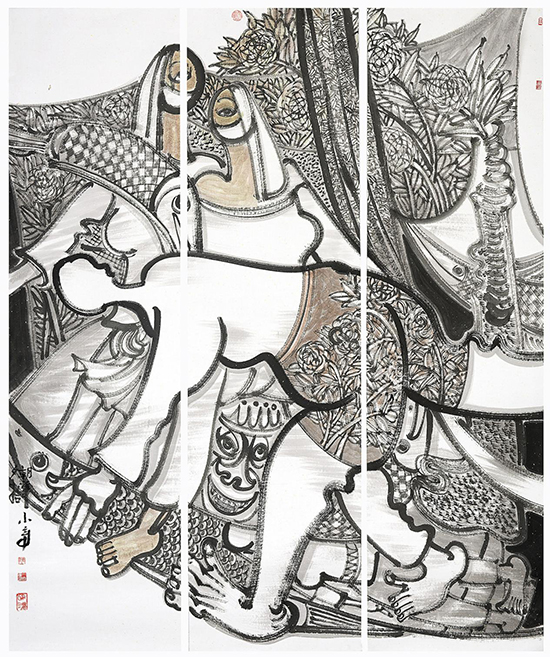

剛剛欣賞了陳小奇老師的百幅白描《邊城月光》,好一片清朗又神秘的白色月光。突然,眼前燃起了火紅一片,祥鳳飛《翔》而來,橫空又跨出了十米巨型壁畫稿,兩年打磨一幅《翔》,一年構造百幅《邊域月》。這時間的含吐、紅白的沖擊,還請陳老師為我們概述一下吧。

陳小奇:

不管是《翔》還是百幅白描《邊域月》,都是我退休后創作的作品。對于搞書畫的人來說,也許六十歲以后正是人生的黃金時期。“時光煮畫”是說一個成熟的畫家,是需要一個長期的生活和經驗的積累的,是時光讓筆墨更加老辣。讓性格更敦厚,讓眼界更高遠,讓胸懷更闊博……所謂人畫俱老吧。我用一年時光完成一百幅白描(其實我只畫了九十九幅,中國文化中有太滿則盈,盈滿則損之說)《邊域月》是對幾十年的積累的釋放。這九十九幅白描,其實已經積累在心中數十年了。

首先是關于白描,這一種自在、從容、恣肆,放達甚至與人生際遇相關聯的東方藝術的最具代表性的表達方式,它需要一個技術層面上的長期訓練和積累,然后是造型構圖、境界以及藝術理念上的形成和對畫者靈魂的熔鑄。當然,還有更重要的一點:藝術品格和學術精神的框架的搭建。即你怎樣以一種與眾不同的甚至是卓爾不凡藝術語言,在你所生存的有點尷尬的當下,怎樣做到忠誠而自由地表達,并且純粹到無比地豐盈,并蘊涵著力量。

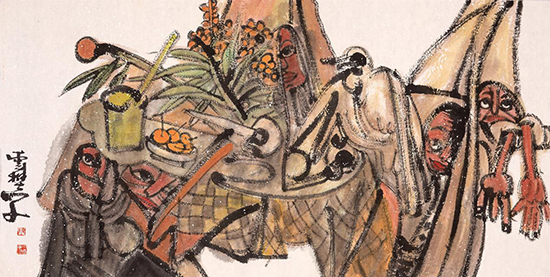

關于白描《邊城月》的創作,應該說是深受湘楚文化的影響。在我看來,源自民族文化中那種土得掉渣的東西,才是最應被發掘和研究的。譬如,楚文化中的神秘和詭異,圖騰和巫蠱,還有儺戲。這些原始而古老的源自于神靈的暗示和安撫、吟哦和祈禱的咒符。這一切都具有了神一般的昭示和點化。我們只需要把這些元素用我們的方式進行重構和組合,它便會散發出一種難以言說的視覺美感和視覺沖擊力,以及對靈魂的滌蕩。這種極度純粹的白描線條,恰恰能叩開我們最原始的對自然宇宙的高度概括和抽象之后的詩性美感的心房的門。

我用二年打磨一幅十米彩色壁畫稿《翔》,其實與白描《邊城月》源自同一個“心魔”。

周子榮:

我在賞讀陳小奇的白描系列《邊城月》一文里有感:“哪有上下左右,里外遠近之分呢?!分明是個“多維空間宇宙”的重迭”。不由得還從中領略到了五十年代美國畫家杰克遜?波洛克畫面的“無中心結構”在此的變異。

觀賞您的壁畫《翔》,雖然畫面中心有一尊“王”獸,但《翔》的整體感私下覺得還是延續了您的“無中心結構”構圖法的特色,對此,您認同嗎?

陳小奇:

關于“無中心結構”這種概念其實我是非常認同的。因為近年來,我希望“藝術應該多元”這一理念應該得到社會,特別是藝術創作者的普遍認同。繪畫不一定要有一個象公文一樣有一個明白的主題。“無中心結構”便是為了摒棄“中心主題”的一種方式,它希望通過各種元素的組合,共同烘托一種美,這美,也許只是一種節奏、一種對比、一種味道、一種氣質,但是這種美給了我們一種震憾和信仰。譬如《翔》里奔騰激越的線條以及玫瑰色染映下會令人想起有關紫羅蘭的回憶。

周子榮:

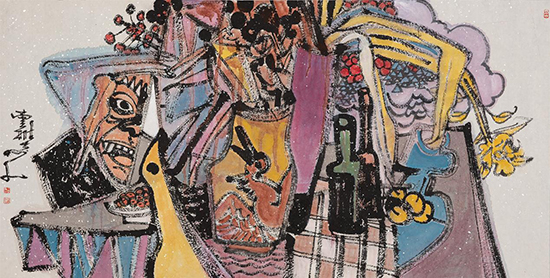

您的《翔》讓我想起了但丁的《神曲》。《神曲》是一部充滿隱喻性、象征性,同時又洋溢著鮮明的觀賞性、傾向性的作品。《翔》起墨于2020年,成于2022年敷色,此間,幾乎覆蓋了新冠疫情在全球發展的整個過程,如同《神曲》的“地獄、煉獄、天堂”三部曲。您以《翔》帶領我們來到了期盼的第三部《天堂》的善美境界,它已經籠罩在一片燦爛輝煌之中。盡管它目前還充滿了一份不確定,然而,我們生命意識的存在性,我們超于現實的強烈的求生欲望,使得寓意的鳳凰已經得了涅槃。

我剛好在畫一幅畫,想記錄社會帶來的對我的一生中沖擊最大的兩件大事:文革、疫情。畫面里的紅衛兵、白衛兵人物抽象,全幅紅黃白蘭。文革可以紅黃兩色作基本概括,疫情則是白蘭,我們滿眼都是帶著藍條的白色防疫服,藍口罩,而《翔》的色彩恰是紅黃蘭白,我想這是巧合。但這幾種顏色的涵蓋,恐怕是我們這代人難以忘記得了的吧。

如此勾起了我對陳小奇老師于《翔》的原創力的猜想,是怎樣的一個創作機制的好奇心,能否給予我們一個粗略的描述。

陳小奇:

我很感動于子榮能把《翔》與但丁的《神曲》參照起來進行對比和聯想。而“地獄、煉獄、天堂”三部曲確實是我們這一代的共同的經歷和追逐的夢想,我倒是真的愿意《翔》能承載著我們的理想奔向“幸福、美滿、自由、富足”的“天堂”。

至于用紅黃白蘭象征著我們這一代人的所經歷的二件大事,這種隱喻性的色彩指向,于我而言,可能更多的是感性選擇,但潛藏于我們的心里的色彩指代。誰又能說得清呢?

我在色彩的處理上,更多地是想表達一種迷惘和頹廢的底色上喚醒的曙光。

周子榮:

學術界一直在談論“西學東漸、東學西漸”的話題,可以將此切合您以前一貫的創作及今后的創作思維來為我們略作概述嗎?具體也可以說您對傳統意義的繪畫的堅守和對新概念水墨藝術的實驗,有哪些觀念和經驗可以跟我們來分享和指教呢?

陳小奇:

我覺得就現實而言,西學東漸與東學西漸已經是不爭的事實。只是前者不論是科學或是藝術觀念,甚至表達手法都遠遠甚于后者,這是什么原因?我認為水太深,有點無法探底。但就我本人而言,我非常喜歡東方文化中的“無用”與“虛幻”,這種禪莊的哲學理念,讓藝術自覺或不自覺地走上了與科學漸行漸遠的不歸路,而弗洛伊德也認為:“藝術創作是潛意識‘本我’超越現實邏輯與規范的升華表現,夢與藝術具有共通的性質。所以“藝術創作潛意識中的本我”使得達利本來狂野的性格在后來的創作中變得一發而不可收拾”

請橫屏欣賞