陳一文老師與儺戲演員的合影

【藝術簡歷】

陳一文,號潁川堂者,1945年10月生,江西贛州客家人。先后畢業于景德鎮陶瓷學院美術系、江西大學中文系,1983年考入中央美術學院研修班深造。江西畫院專業畫家,歷任創作部主任、常務副院長多年。江西省人民政府文史研究館館員,國務院中央文史研究館書畫院研究員。1981年11月批準為中國美術家協會會員,1999年11月由文化部評審為國家一級美術師。2010年批準為中國工藝美術協會會員。(其他社會職務、頭銜、榮譽等從略)

作品入選國家美術創作工程項目。作品43次入選文化部、中國美協主辦的第六、七、八、九屆全國美術作品展覽及全國畫院雙年展、書畫展、大獎賽、征稿展、提名展、邀請展、名家展等。

作品23次分獲上述展覽金獎、一等獎、特等獎、特別榮譽獎、中國版畫最髙獎——魯迅版畫獎章、銀牌獎、銅獎、三等獎、優秀創作獎。獲省內美術展覽一等獎、金獎20次。

29件作品由文化部、中國美協送往前南斯拉夫魯布爾雅那、保加利亞瓦爾納、法國巴黎、意大利米蘭、美國、日本神奈川、札幌、巴西、埃及、古巴、俄羅斯、澳大利亞墨爾本參加國際藝術展并有獲獎或收藏。

大量作品被《美術》《畫院》《美術研究》《新美術》《美術大觀》《版畫藝術》《版畫世界》《人民日報·海外版》《人民中國·外文版》《中國日報·外文版》《解放軍報》《光明日報》《北京周報·16國文字世界發行》《美術報》《中國文化報》《中國藝術報》《中國書畫報》《中外文化交流》《中國文藝家》《文藝評論》《創作評譚》《文藝理論家》《書畫導報》《書畫收藏》《藝術家·中國臺灣省》《中華書畫家》等報刊發表評介。

作品由人民美術出版社、上海、黑龍江、遼寧、天津、河北、河南、四川、安徽、江蘇、江西、浙江、福建、湖南、寧夏、陜西、中國香港、廣西等美術出版社選編結集出版發行。

作品由中國美術館、炎黃藝術館、中國藝術研究院、國家領導人紀念堂、中央美院、魯迅文學院、中國對外展覽交流中心、中國國家畫廊、國務院文史研究館、中國版畫博物館、中國美協、文化部藝術交流中心、京西賓館、中國工商銀行、中國保險總公司、美國黑格公司、及四川、深圳、江蘇、青島、寧波、嘉興、中國香港、日本神奈川美術館和山東、浙江、新疆、陜西、云南等文史館及眾多高端人士、收藏家收藏。

2010年出席上海世博會代表江西省景德鎮參加陶瓷繪畫表演,先后受到中央電視臺、中國香港電視臺采訪介紹評介。其藝術成就由江西電視臺、景德鎮電視臺先后數次采訪報導介紹評介。

20多萬字美術創作論文在相關報刊發表。個人傳略載入十數部典籍。

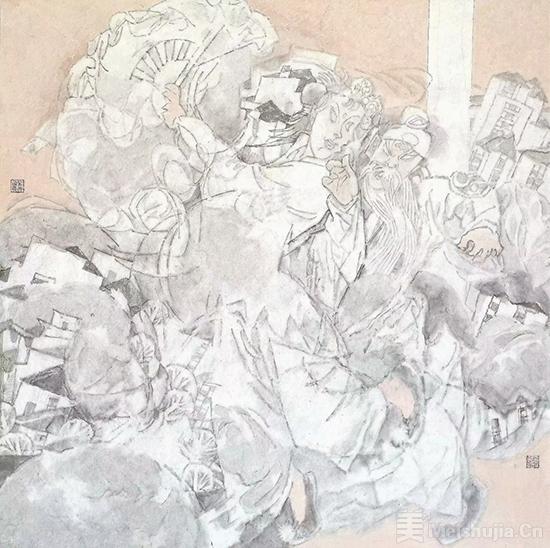

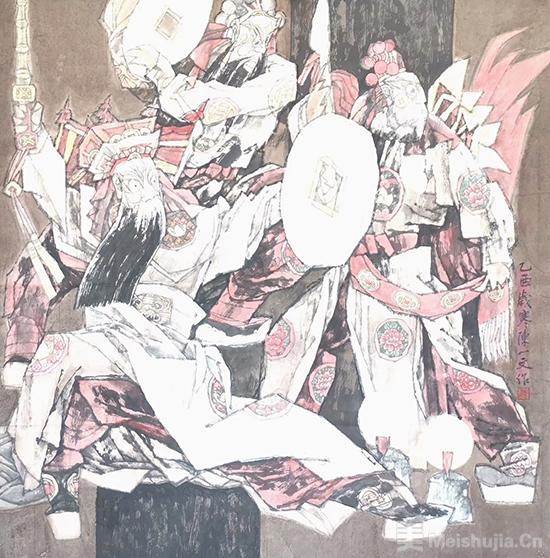

《鄉儺·鬧春》

客家鄉戀

——我的《鄉儺系列》中國畫創作

文/陳一文

現代工業文明使鄉村趨向城市化,源自于鄉村生活的鄉土美術被城市意味所浸染已成不可避免之勢,這為新世紀鄉土美術創作翻開新的一頁。經濟大潮刷新了鄉土生活,鄉土的嬗變為畫家注入強盛的精神動力,由此引發畫家在心靈深處重新認識和發現鄉土。

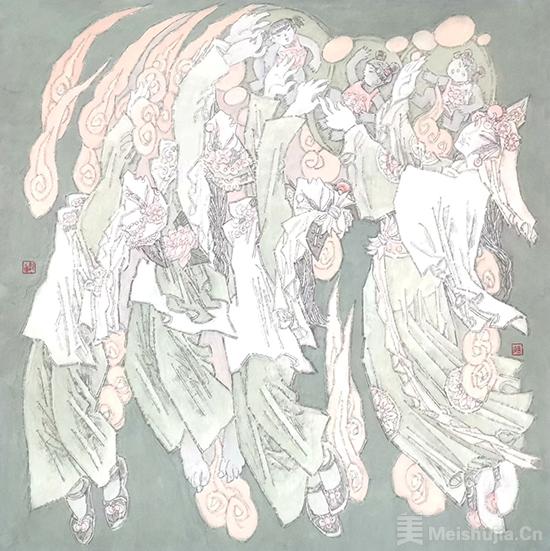

《鄉儺·采花》

任何鄉土都有著特定的文化依托,并不因時過而境遷,只有過時的觀念,沒有過時的鄉土。解讀鄉土,絕非是淺層的認知可以完成。畫家創作的切入點來自于對鄉土歷史的考量與現實的價值判斷。有了對鄉土刻骨銘心的真實感悟,才可能在作品中建立起自己的精神家園。

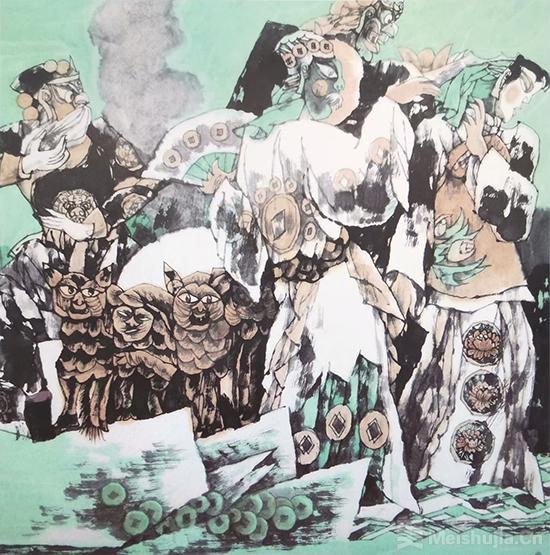

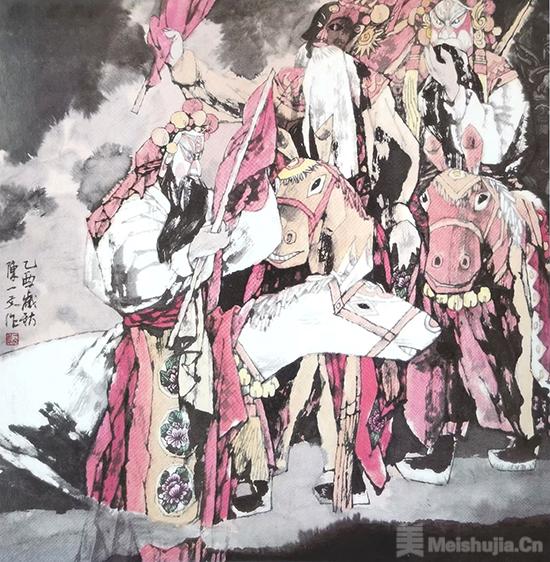

《鄉儺·踩地》

長谷大山的贛南腹地,那里是我出生成長的故鄉,是我國客家文化孕育和形成的中心區域,被稱之為客家人大本營和客家文化搖籃的地方。歲月造就了客家人的稟性氣質,聽那粗獷的山歌,明亮的采茶小調;看那大廟中的壁畫,庵堂里的彩塑;宗祠門口的石雕石刻,圍屋內的朱漆花窗;正月里神秘詭異的鄉儺戲,端午節龍舟上的鑼鼓點……它剛健質樸,清新浪漫,永遠是令我激蕩不已叩擊神經的中心存在。作為山的兒子,我作品的主題很少脫離對客家人的贊頌與吟唱,本土意識使我對故鄉滿懷眷戀之情,它是我永久的創作沖動,對客家文化的探尋,成了我心靈的最佳棲息之地。

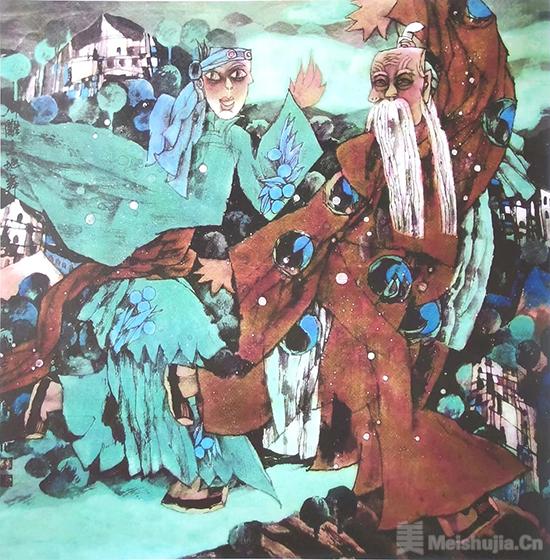

《鄉儺·赤鳥》

生活環境與生存經歷在我們的心靈打下特有的烙印,因而其藝術創作是由心源導流出的水到渠成。在信息時代,生活的范圍被日益拓寬,鮮活的鄉土在激勵著我們,把我們也鍛造成一個開放體。于是我們的視野和胸襟更為之開闊,在重新審視鄉土美術創作的觀照中,我們便有可能登上自己創作的精神置高點。

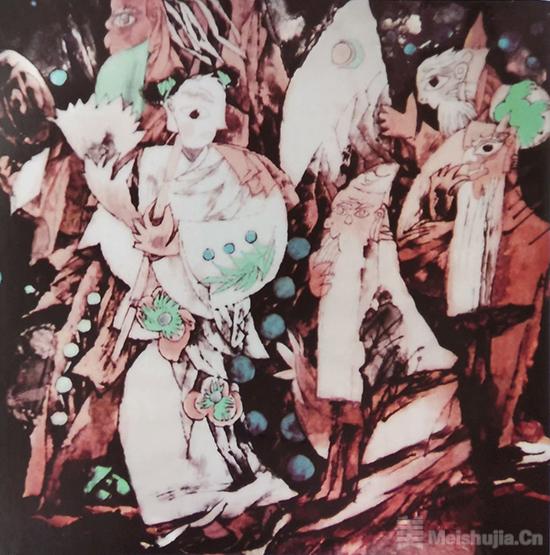

《鄉儺·風舞》

客家的鄉儺是那般的歷史悠遠又神秘莫測。作為中原先民圖騰崇拜而延續傳承的儺文化,已由祈求天地神靈避災納福,求子興旺的祭祀活動衍變為人神共娛的文化形態。在以不同面具飾演角色為主要特征的儺儀、儺舞、儺戲等多種形式蘊含著極為豐富的精神內涵,在“惡”的表象下潛藏著最大的善與美。從兒時的驚恐懼怕到成年后的魂牽夢繞,如何表現這一鄉土文化,是我長久的思考。

《鄉儺·和合》

美術之所以是美術,它有其自身的本質特征和內在規律。美術本體繪畫價值的追求是擺脫被動照抄的客觀途徑,正如克羅齊所言:“每件藝術作品是一個獨特而個別的結構,是精神的表達,因此是一種創造,它只受自己規律的支配,而不是一種模仿。”藝術創作從來就是崇尚原創性與獨特性的,當我們在創作中擁有了自己的精神家園,我們在作品中所呈現的畫面結構和筆墨樣式正是我們對鄉土生活的獨特領悟與解讀。

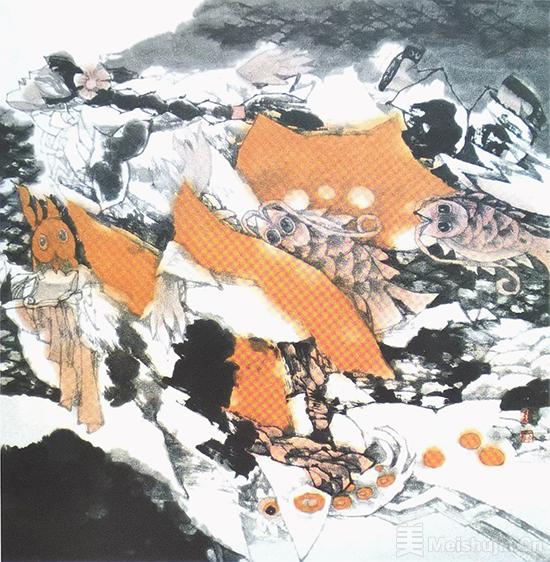

《鄉儺·歡顏》

在時代精神的光照下,面對鮮活的鄉土,一切適用的繪畫語言均受其調遣,結合自己特有的感受與表現能力,讓情感在作品中得到充分的展示與流露。我們不愿奢談作品的藝術價值、市場效應云云。但作品的確蘊含了生活的真實和畫家的真情與真誠。繪畫傳統永遠都是動態的,它在鄉土美術創作的天空中,是不斷飄蕩的朵朵彩云。在崇尚原創性探索的前提下,一切的風險,一切的付出甚至是痛苦的失敗,都是我們應該坦然面對的。追索藝術的本體價值,激發了我們的智慧與勇氣,于是,在經歷了長久的為全國各種大展而創作的歲月后,我終于冷靜地選擇了畫一種不想參展、不想獲獎、不想賣錢的作品。在自由放松的純凈心態中,數十張鄉儺系列作品所展示的正是在民族民間氣派的總體氛圍里進行的一種個別性探索。

《鄉儺·接福》

鄉土美術是歷史與現實的集合體,在以當代視點對歷史意義作出新的詮釋后,以所可借鑒的精神智慧來探照鄉土美術創作,我們便充滿了新的機遇和新的可能性,收獲出人意料的新發現和新成果,創作出根植鄉土又超越鄉土的藝術作品。

原載文化部《藝術評論——敘述中的中國文藝史詩》2019年編入《江西畫院院史》

《鄉儺·開路》

《鄉儺·祈福》

《鄉儺·魁星》

《鄉儺·群雄》

《鄉儺·嗣祈》

《鄉儺·嗣愿》

《鄉儺·武略》

《鄉儺·溪月》

《鄉儺·心燈》

《鄉儺·招財》

《鄉儺·天河》

《鄉儺·衍祥》

《鄉儺·土地》

在江西畫院成立20周年的院展中,陳一文的部分《鄉儺系列》作品參展,在其后的學術研討會上,來自北京畫院、中國藝術研究院、國家畫院、江蘇省美術館、浙江中國美術學院、廣州美術學院、江西省等地的專家學者們對《鄉儺系列》中國畫創作給予了髙度評價和熱切期待與鼓勵。

在研討會上,許多專家熱切致辭。中國美術學院教授著名畫家劉國輝說:“陳一文先生對鄉儺文化有很深的研究和體驗,對這一非物質文化遺產,他不是照抄現實,而是提升至精神層面,在藝術表達上考慮的問題很多。作品很新穎感人,有獨特的創造。全國只有他一個人在畫,鄉儺創作已經是他的專利,別人要畫要跟在他的后面了。

著名美術評論家原《美術》主編王仲說:“上世紀1983年陳一文在中央美院學習時我就認識了他,對他的創作我還是挺關注的。今天看了他的《鄉儺系列》部分作品,給人面目一新之感,有突破,有創新,有新的審美追求,既很傳統又很現代,這在人物畫創作中開僻了一個新的領域,是一種新的審美樣式。在江西這個地方出現這種作品難能可貴。希望一文先生能堅持下去。

江蘇省美術館原館長朱葵說:“我是江西婺源人,那里也有儺舞的,這個民間文化在江西很普及的,但用繪畫去表現它的目前只有陳一文。藝術表達是需要有思想有想法的。鄉儺這種題材是個冷門學科,但經過藝術創作的升華至繪畫形式,使之更具有學術性和藝術價值。使畫面更具有當代性意義。

廣州美術學院國畫系教授燕凌說:“我從廣州特意專程到南昌來拜讀一文先生的鄉儺系列作品,謝謝你的接待!陳老師的鄉儺系列作品既民族又民間,既親切又陌生,將民族的,鄉土的,西方的東西完滿的結合起來,語言非常新穎,富有獨創精神,我太喜歡你的作品了!我要向你學習!希望你能來廣州辦展覽。”