"陰至極則墨色生,陽至極則留白現。"當萬千色彩歸于極簡,黑白便成為承載永恒的哲學符號。當代藝術家李延以黑白為創作母題,用最純粹的筆觸叩擊觀者內心——他堅信,唯有剝離色彩的喧囂,方能直抵視覺與精神的雙重真實。

藝術家 李延

作為無畏藝術聯合創始人、2024福布斯中國設計領軍人物及多項國際藝術盛事特邀藝術家,李延的創作始終游離于藝術與生活的邊界。他慣以日常白色物體為畫布,將無趣轉化為妙趣橫生的視覺敘事:咖啡漬暈染成山海經神獸,餐巾紙褶皺幻化為東方哲學圖騰。這種"萬物皆可入畫"的敏銳感知,讓藝術真正成為生活肌理的延伸。

《SCREW》系列

其藝術實踐橫跨多重維度:作為首位個人與藝術IP同登納斯達克大屏的中國藝術家,他以東方美學重構國際藝術話語;從威尼斯雙年展到西班牙皇藝合作項目,從金磚峰會央視直播到寶馬、聯想等品牌聯名,他持續突破藝術表達的場域界限,并著有《中國萌——打造紅遍全球的吉祥物IP》等專著,作品被國內外美術館、拍賣行及私人藏家廣泛收藏。

《涂山鏡》

在李延看來,黑白絕非色彩的缺席,而是精神的顯影。當浮華褪盡,筆觸與留白間的張力,恰能映照出觀者最本真的生命體驗。這種返璞歸真的創作哲學,或許正是其作品能跨越文化語境、引發集體共鳴的密鑰所在。

Part 01

以情緒為筆觸的靈魂敘事

李延的藝術啟蒙深深植根于家庭文化土壤與個人興趣的交織。作為教師的父親,為他營造充滿人文氣息的成長環境。這種潛移默化的滋養,與他自幼對歷史的濃厚興趣相互共振——少年時期將歷史書當作連環畫翻閱,《三國演義》、《西游記》等古典文學作品中的人物形象,悄然構筑起他最初的想象世界。

《天王馭蜃》

《儺面窺天》

與此同時,日漫、美漫帶來的視覺沖擊,與課堂上偷偷為師長同窗繪制專屬漫畫形象的創作實踐,共同塑造了他對日常世界的超現實感知,這種將現實與幻想交織的敏銳度,成為其藝術創作中持續涌動的靈感源泉。

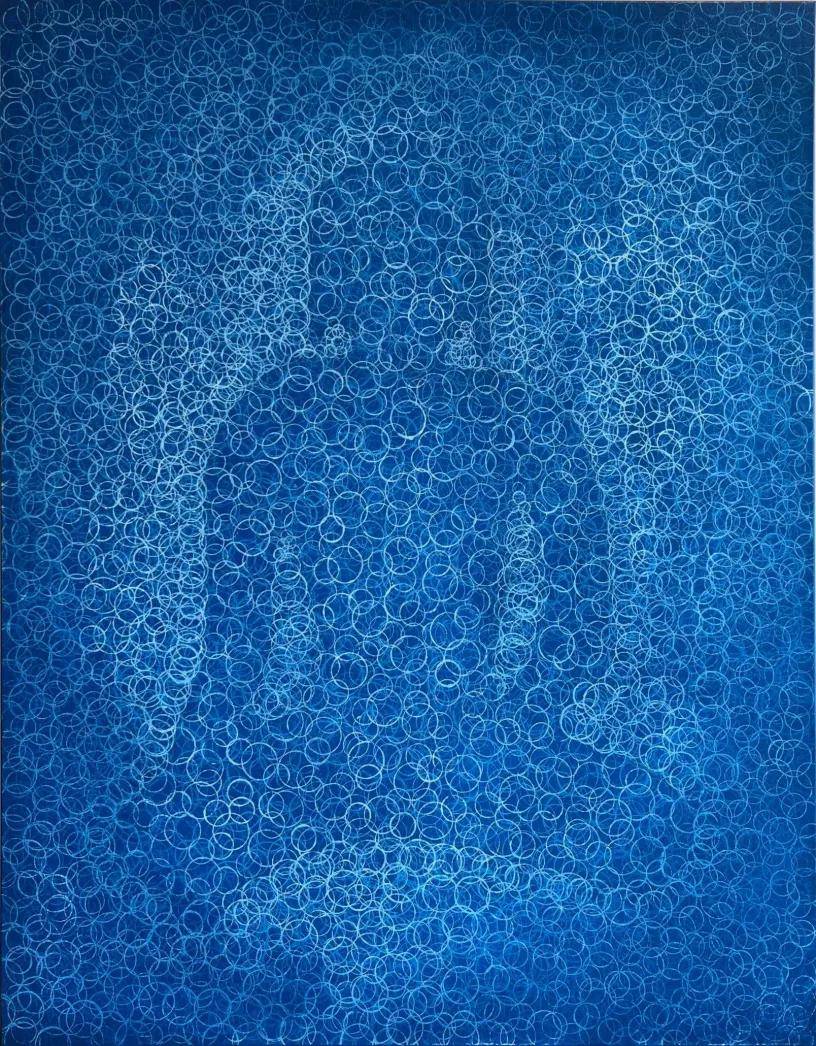

《SCREW》系列

大學期間,李延通過新浪、網易博客成為早期互聯網藝術博主,“伊文兔”IP的誕生標志著其從單純繪畫向IP創作的重要轉型。這只咧嘴大笑的兔子,既是個人情緒的具象化表達,更承載著"悅己方能悅人"的創作初心。當這個情感符號在博客時代引發意外共鳴——粉絲群體的自然聚集與商業合作的主動來尋,讓"伊文兔"從虛擬世界走向現實場景,悄然開啟了李延的IP創業之路。

《SCREW》系列

廣告公司的從業經歷,則成為其藝術生涯的關鍵轉折點。廣告學的跨學科思維讓他熟稔商業傳播的邏輯,臺灣時報金犢獎等榮譽更印證了他在商業設計領域的專業實力。但真正令其脫穎而出的,是在工作間隙將手繪漫畫融入商業項目的獨特實踐:從為公司設計漫畫版招聘信息,到逐漸形成個人化的視覺語言,這種在商業規則中尋找藝術出口的探索,為其日后"跨界藝術家"的身份定位埋下伏筆。

2018

年成為李延藝術蛻變的分水嶺。父親病重的打擊與金磚峰會高光時刻的雙重沖擊,在生命軌跡中劃出劇烈的拋物線。在參與國家級項目的角色撕裂中,他開始重新叩問藝術本質:"那段時間突然意識到,忙碌的商業運作之外,需要一個釋放情緒的出口。”于是,他決定回歸純粹的藝術創作,以黑白線條描繪他所感知到的靈魂和鬼神形象,將生命的悲歡離合凝練為畫布上強烈的即興表達。

靈山叩月

桃符鎮厄

這一時期的創作徹底突破早期IP設計的框架,轉向更具哲學深度的探索。他主動打破技法桎梏,將毛筆從書法工具轉化為情緒媒介:“曾經追求黑白畫面的絕對工整,如今發現肆意的筆觸更能傳遞心緒。毛筆的隨機性讓線條成為內心波動的可視化載體。“這種從“職業化IP創作者”到“精神表達者”的身份回歸,標志著其創作內核的質變

—— 藝術不再是商業附庸,而成為直面生命本質的精神對話。

Part 02

東方哲思下的超級IP

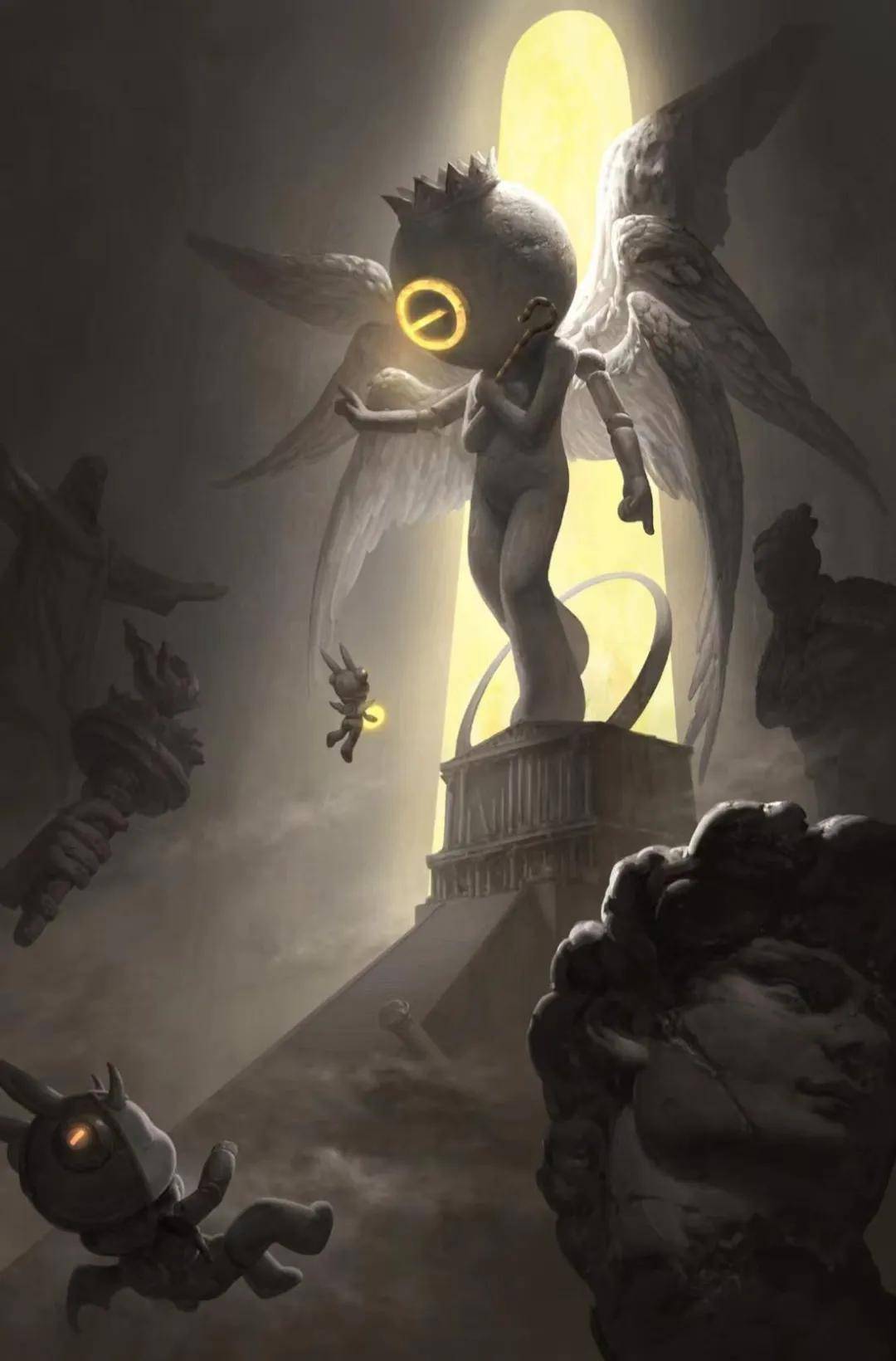

李延的藝術創作始終貫穿著對東方哲學思維的現代性轉譯,擅長將“陰陽互化”、“一念成佛一念成魔”等抽象概念轉化為具象符號。在構建SCREW藝術宇宙的過程中,這種哲學思辨得到淋漓的呈現。當被問及IP設計理念時,他指出:“矛盾與互補、自律與自由,這些看似對立的概念正是當代人的精神寫照。”

《SCREW》系列

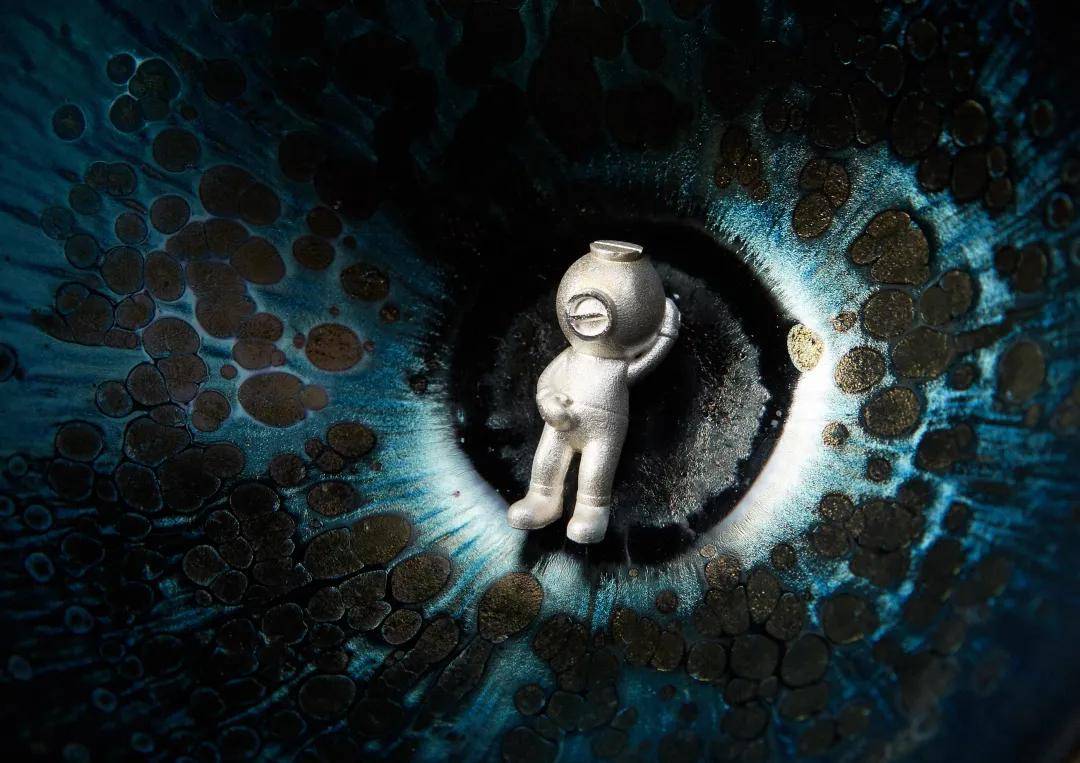

作為李延藝術 IP

的標志性符號,SCREW融合了太空人、潛水員與螺絲釘的多重意象,其創作靈感源于對“人類未知領域”的哲學叩問:“海洋與太空象征著認知的兩極,而螺絲釘是隨處可見最樸素的工業符號,通過擬人化處理,恰好映射出普通人在浩瀚宇宙中的存在狀態——既渺小如螺絲釘,又因欲望與自律的博弈而獨特。”SCREW

頭上的禁止標識并非簡單的規則象征,而是“越自律越自由”的辯證表達:“禁止符號沒有完全封閉,留有縫隙,暗示欲望需要邊界,但過度壓抑反而失去自由。這與東方哲學中的‘中庸’理念相通,平衡才是本質。”

名圣系列

在名圣系列的創作中,李延展現出獨特的“歷史解構術”。他拒絕將歷史人物卡通化,而是通過保留核心視覺符號觸發觀者思考。以關羽形象為例,藝術家刻意模糊面部特征,卻讓青龍偃月刀以超現實比例懸浮空中。這種處理既保留文化記憶錨點,又為觀眾預留解讀空間:“好的藝術不應該表達得太滿,要留有讓觀眾思考的余地。”

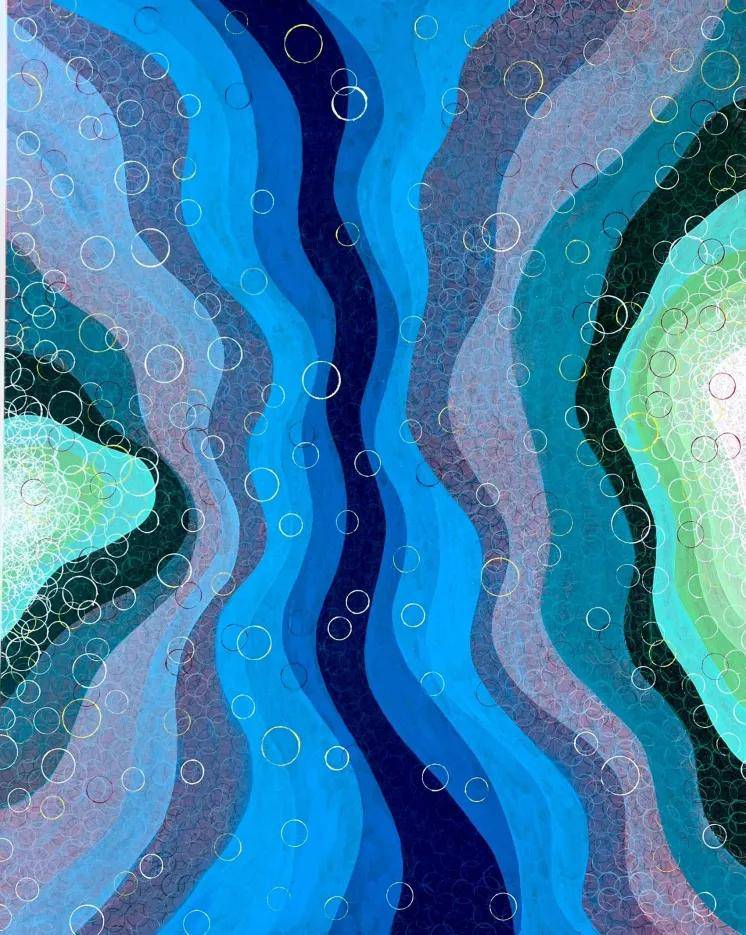

《靈魂》系列

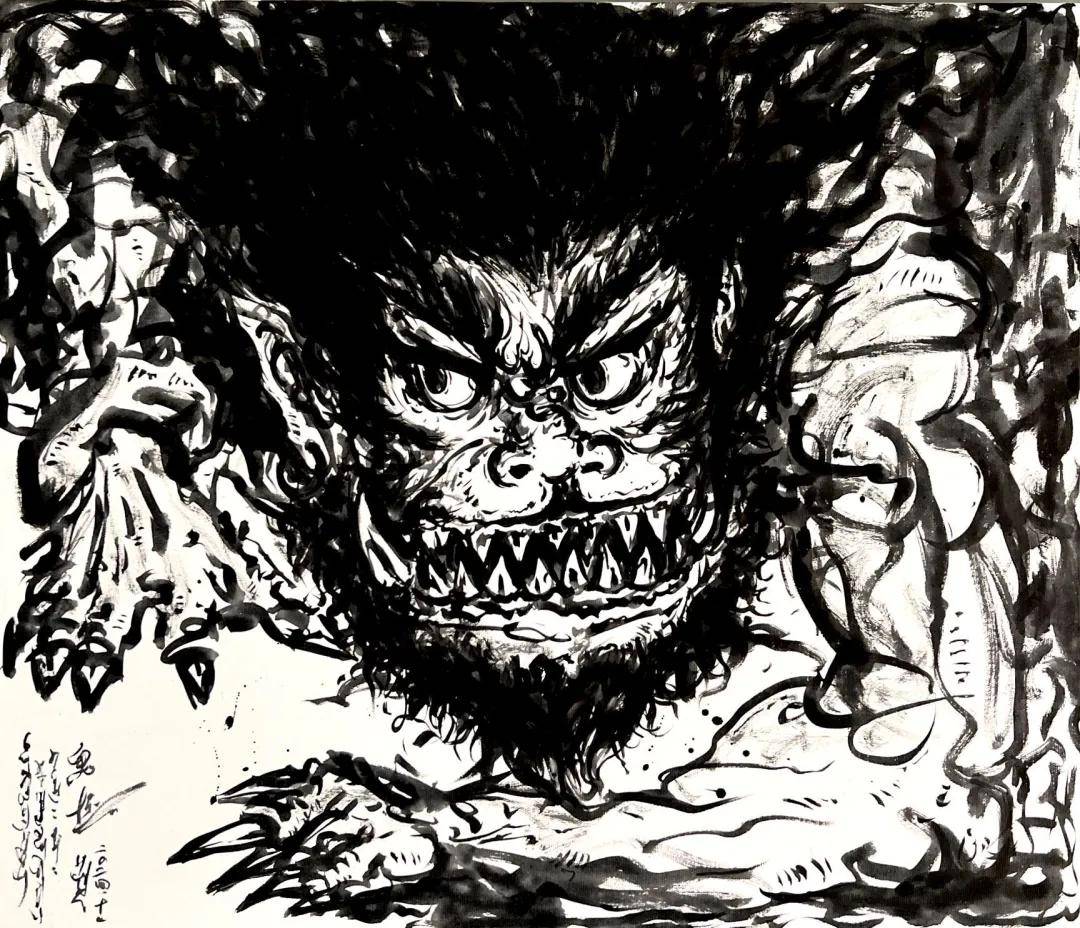

《靈魂》系列,則標志著李延對東方靈性哲學的深度探索。畫中鬼神形象突破傳統認知,成為內心世界的鏡像載體。李延在訪談中坦言,這些形象源于個人情緒的具象化過程:“將潛意識中的想象‘抓’到畫布上,本身就是一種精神修復。”這種創作方式與禪宗“明心見性”的修行理念形成奇妙呼應,使作品成為創作者與觀者共情的精神通道。

在李延的筆下,鬼神形象不再是恐怖符號,而是人性復雜面的可視化表達:“心里沒鬼才愛畫鬼,鬼是被壓抑的情緒、未完成的念頭。畫鬼不是獵奇,而是正視人性的復雜。”在《靈魂?涂山鏡》等作品中,密集的線條與夸張的表情構建“欲望之淵”,而留白處理與哲思銘文則形成理性制衡,最終達成"視覺沖擊"與"精神沉淀"的雙重奏鳴。這種將個體經驗升華為普世共鳴的創作手法,使觀眾在鏡像效應中完成自我投射,完美詮釋了"藝術即照見本心之鏡"的哲學隱喻。

在藝術符號的構建層面,李延始終堅守

“平衡美學”的創作信條。無論是SCREW宇宙中機械與生命的有機融合,還是名圣系列里傳統與現代的碰撞解構,他都在尋找視覺元素的平衡點。這種追求在《靈魂》系列的筆觸運用中達到化境——濃墨重彩的宣泄與空靈留白的克制交替出現,既形成視覺韻律的跌宕起伏,又暗合東方哲學“虛實相生”的辯證思維,最終在二維平面構建起多維度的精神場域。

Part 03

在商業跨界中拓展藝術邊界

李延對“藝術與商業”的辯證關系有著清醒認知:“藝術商業化絕非藝術妥協,而是讓精神價值觸達更廣人群的路徑。關鍵在于守住藝術內核的純粹性,讓商業成為傳播載體而非主導力量。”在與中國標致汽車的合作中,他拒絕簡單的IP植入,而是以藝術家視角重構品牌符號——為標致獅子設計“開臉”形象,將商業LOGO轉化為承載"勇氣與探索"精神的視覺敘事。這種創作方式使其作品在商業場景中始終保持藝術品格的獨立性。

《燃燒的文明》

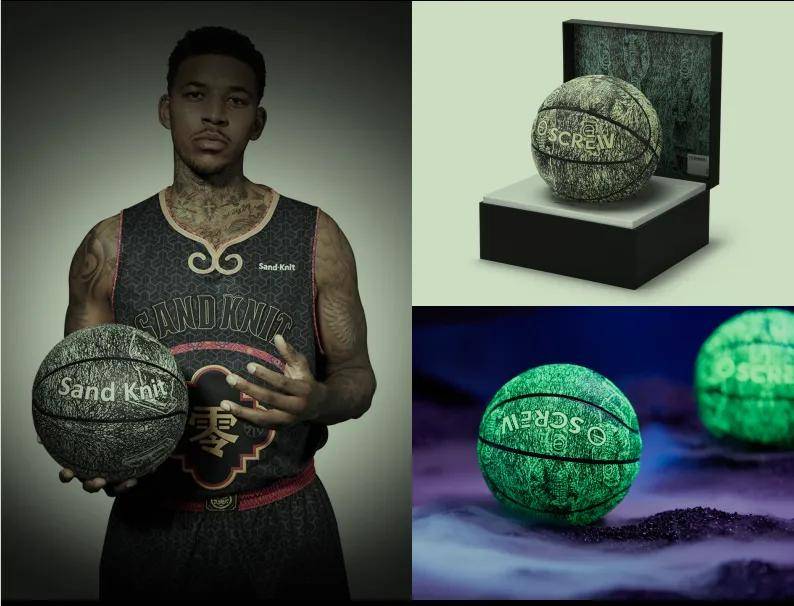

《SCREW X NORVINCY品牌聯名》

《SCREW X 籃球巨星尼克楊》

《SCREW X TRUNK 行李箱》

無畏藝術機構的創立,標志著其從從個體創作者向藝術生態構建者的轉型。區別于傳統畫廊或 IP 公司,該機構定位為“藝術家的

MCN”,致力于在商業轉化與創作自由間尋找平衡點:“我們簽約藝術家時,更關注其符號化能力與情緒表達的獨特性,而非單純的市場價值。比如與國外藝術家合作時,我們會將其風格通過

AI 技術進行二次開發,既不影響原作價值,又能拓展商業授權場景。”這種 “藝術IP化 +

商業藝術化”的雙軌運營模式,使其在潮玩、文旅、數字藝術等領域快速構建起跨界版圖。

李延NFT作品

在數字藝術領域,李延以“SCREW”和“名圣”系列為藍本,展開跨媒介敘事實驗。NFT作品將實體雕塑轉化為區塊鏈數字資產,通過

AR技術實現“線下實體 + 線上交互”的跨次元體驗:“當 6

米高的SCREW雕塑在廈門海邊‘站崗’,其數字分身在元宇宙中‘蹦迪’,這種虛實反差本質上是在叩問數字時代的真實邊界。未來的藝術不再局限于物理空間,而是存在于數字生態中。”

《SCREW》系列 廈門 2021

AI技術的介入進一步拓展了其創作邊界。通過與國內頭部 AI 公司合作開發“會聊天的 SCREW 機器人”,

李延團隊將藝術家風格數據輸入算法模型,使AI生成內容既保留個人創作基因,又具備即時交互能力:"AI不會取代人類藝術家,因為審美判斷是獨特的生命體驗。但AI可以成為創作杠桿,比如用其生成多語言版SCREW形象,本質上是用技術消弭文化傳播的天然壁壘。"這種傳統藝術符號與前沿科技的深度融合,使其在元宇宙藝術展、虛擬時裝秀等新場景中始終占據先機。

李延的跨界實踐始終承載著文化傳播的使命感。在《萬物歸心,圓滿之路》展覽中,他與加措老師以“佛魔二元對立”為切入點,通過其鬼神意象對味加措的“圓滿”符號,探討欲望與修行的當代意義:“展覽不是說教,而是提供一個場域,讓觀眾在欲望之淵與圓滿之光的對比中,自行思考‘修行’的本質。藝術在這里充當了宗教與世俗之間的潤滑劑,讓深刻的哲學命題變得可感知。”

《圓滿如來》

《無為》

白耗牛YAK系列

在白牦牛等公益項目中,他創造性地將藝術創作與文化傳承進行結合,通過IP化手段激活傳統符號的現代價值:“白牦牛不僅是一個動物形象,更是藏族文化的活態載體。我們將其設計為潮玩形象,通過展覽與衍生品開發,讓年輕群體在接觸中產生文化認同。這種‘公益

+ 藝術 + 商業’的模式,既能為保護項目籌集資金,又能實現文化的創造性轉化。”

李延的藝術探索,始終貫穿“矛盾與平衡”的哲學內核——傳統與現代、藝術與商業、理性與感性的博弈,在其創作中轉化為獨特的自洽邏輯。從早期的IP創業到如今的數字藝術探索,他始終保持著對“超級符號”的執著,因為“符號是最短的認知路徑,能讓東方哲學以直觀的方式觸達世界”。

而在所有探索的背后,是他作為一個創作者對“藝術普世價值”的堅守:“藝術不該是高高在上的存在,它應該像鏡子,照見人性的復雜;像橋梁,連接不同的文化與時代;像工具,為現實問題提供感性解決方案。”這種兼具先鋒精神與人文溫度的創作理念,或許正是其在當代藝術語境中持續破圈的核心密碼。